「日本のことばずかん」シリーズ 子どものことばの力を育てる新しいビジュアル図鑑

国語辞典のレジェンド、神永曉氏監修!

ビジュアルでことばの楽しさや面白さが伝わる、図鑑絵本

「日本のことばずかん」は、「そら」「いろ」「かず」「はな」「あじ」「いきもの」「みず」「いえ」にまつわることばを知るだけでなく、それを使い続けてきた日本人の心持ちや歴史、文化などを感じることができるシリーズです。単にことばの意味を解説するだけでなく、そのことばに関わる文学作品や名画、浮世絵などと合わせて紹介している点も見どころといえます。

「そら」や「いろ」などのテーマに興味をもち、関連する文学作品の一節に触れ、さらにその作品を読みたくなる。そのように興味の幅が自然と広がっていくことで、ことばの世界が豊かになります。子どもから大人まで幅広い世代の読者が楽しめ、「もっと知りたい!」と知的好奇心がかき立てられる図鑑絵本です。

各巻:A4変型 47pオールカラー ふりがなつき 定価2750円(税込) 講談社刊

最新刊 いえ 「雪見しょうじ」って、見たことある?

家屋での生活や、家づくりから生まれた語句など、身近な暮らしの言葉を厳選しました。日本家屋独特の場である「えんがわ」、精神的な意味としても使われる「大黒柱」、自然に親しむ暮らしを表す「雪見しょうじ」など、生活に託した思いにまで想像がひろがります。

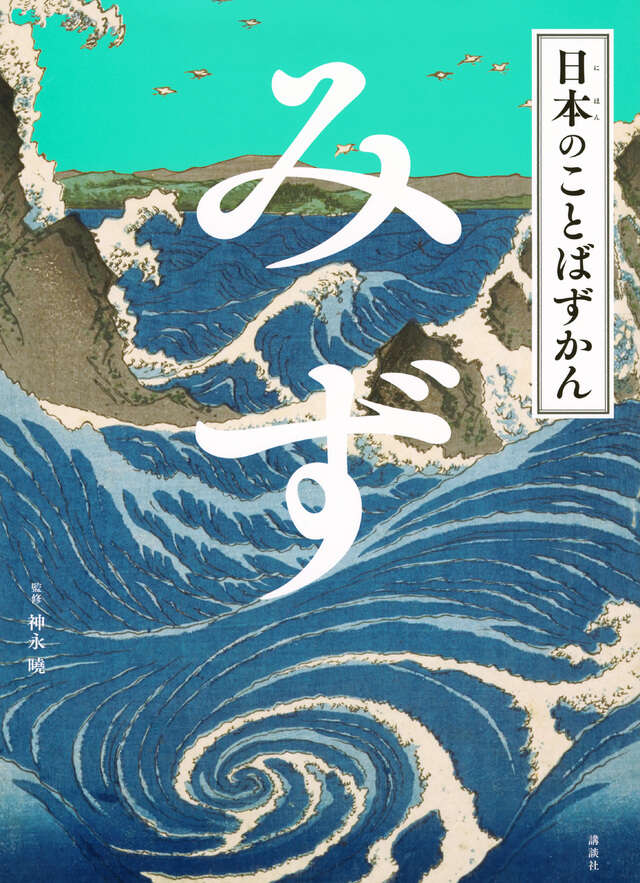

みず 「ほとばしる」ってどんなようす?

汚れた環境の中でも清らかであることのたとえ「泥中の蓮」や、「したたる」「ほとばしる」などの水の動きを表す言葉、鴨長明の『方丈記』の一節に、伊藤若冲の絵や写真などを添えて「水」にまつわる言葉を紹介。「水」が表すさまざまな自然のすがたや、人びととの関わりが見えてきます。

そら 「あけぼの」って、どんな空?

「未明」「あけぼの」「よいやみ」など、時時刻刻と変わる空の姿を表す言葉や、さまざまな雨や雲、風の名前などを通じて、かすかな違いまで表現する日本語の豊かさに出合えます。有名な藤原道長の句をはじめ、月を詠んだ和歌や俳句なども紹介。自然を見つめる心を養います。

いろ 「あい色」って、なにからできる?

「くれない」「あかね色」「小豆色」など、赤にもさまざまな色があり、その名前の由来を知ることで、歴史や文化まで浮かびあがります。生き物や自然の風物から生まれた色、色の慣用句や、平安時代の着物の「かさねの色」など、色を通して日本人の美意識が見えてきます。

かず 「おびただしい」って、どういう意味?

「たくさん」や「わずか」を意味する言葉、「一瞬」や「永遠」など時間を表す言葉。物を数えるときのさまざまな単位語や、日本人が好きな「三」の入った慣用句など、知っておきたい言葉が満載。私たちの生活や文化に浸透している「数」を切り口に、日本語の世界が広がります。

はな 西行がよんだ、花の歌は?

四季折々の花にまつわる俳句や和歌、「春の七草」や「秋の七草」、「花」が物語の重要なエッセンスを担っている文学作品『源氏物語』についてなど、自然豊かな日本ならではの言葉を集めました。日本人が古来親しんできた「花」を、言葉の面からとらえています。

あじ 「ごまめ」って、どんな食べもの?

稲作にまつわる語句や、おせち料理など行事食のいわれ、おいしさを表すオノマトペなど、食に関する言葉を選び抜きました。また、「いただきます」や「塩梅」などからは、日本人の精神性がくみ取れます。味わい深い言葉から、日本の豊かな食文化を知ることができます。

いきもの 「ころく」と鳴くいきものは?

動物や鳥、虫にまつわる言葉を取り上げたこの巻では、季節を象徴する生き物たちや、その造形から生まれた言葉、さらには生き物に関するオノマトペやことわざ、慣用句などを紹介しています。日本人が生き物を慈しみながら育んできた、言葉のイメージをさらに広げます。

書店のみなさまへ よろしければ、店頭の拡材としてお使いください

日本のことばずかんポップ

ダウンロード