主人公は子ども本人 トラブル対応の出発点

いじめやネットのトラブルに向き合うとき最初に確認したいのは、当事者である子どもの思い(意向)です。

大人が良かれと思って行動しても、その対応が空回りすると、子どもの本当の思いからずれてしまう可能性があります。

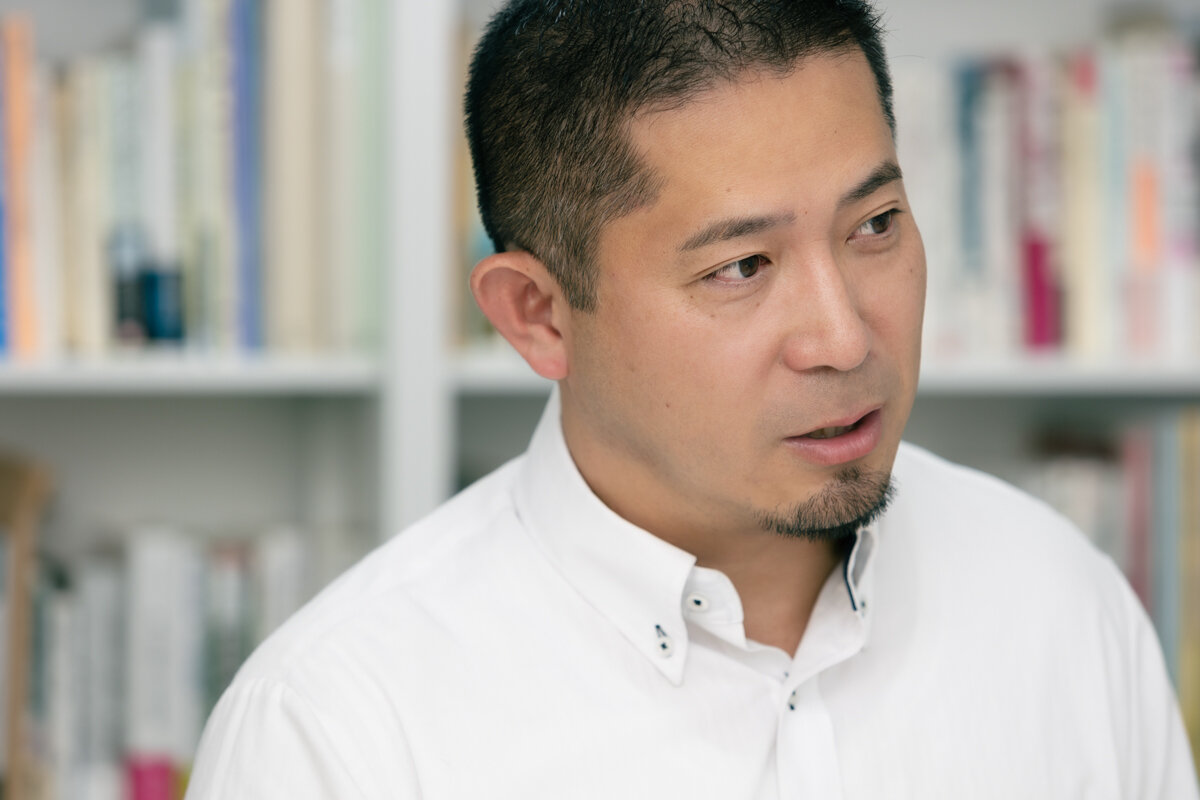

山下さん

「最も大事なのは、子ども本人が『どうしたいか』。法律はその思いを支えるためのしくみですが、法的手続きをとるかどうか、どんな法的手続きをとるかなど、メリット・デメリットを一緒に整理し、子ども自身が納得して選べるよう支えることが、私たち大人の役割です」

山下さんが過去に扱ったいじめ被害の相談では、子どもが「加害者相手の裁判はやりたくない」と言っているにもかかわらず、保護者が「私が悔しいんです」と涙ながらに語ったケースもあったといいます。

子どもの気持ちと無関係に親が警察に被害届を出してしまったことで、事態が複雑化したケースもあります。

訴訟などの法的手続きは長期化しやすく、相手が素直に非を認めるとも限りません。過去のいやな記憶を振り返るストレスも起こり得ます。

親として、子どもを守りたい気持ちは自然なこと。しかし、主人公は子どもです。

「子どものために」と始めた法的手続きのはずなのに、子ども本人が置き去りにされてしまうのは、本末転倒ではないでしょうか。

いじめに関する相談を受けたとき、山下さんは必ず子どもと会い、意思を丁寧に確認します。つらいことや避けたいこと、やりたいことを聞き取りながら、本人にとって最も望ましい道を探っていくのです。

その結果、子ども自身が裁判をすると決めて弁護士・親と一緒に闘っていくケースもありますし、民事や刑事の法的な手続きとは違ったかたちの解決を子ども本人が選び、それを支援していくケースもあります。

子どもの思いを軸に、いじめから立ち直ったケース

山下さんが受けた相談の中で、子どもの思いを大事にした結果、解決につながった事例があります。

きっかけは、ネット上のからかい。特定の子どもを冷やかす投稿にクラスの多くが同調し、被害に遭ったその子どもは登校できなくなってしまいました。

表面上は軽いノリでも、受け手にとっては人格や尊厳を傷つける行為です。

その子の保護者は、学校に謝罪などを強く求め、学校が誠意を見せないなら法的責任を問う裁判も起こすほどの勢いでした。

しかし被害者の子どもは、謝罪や裁判ではなく、「クラスは怖い。でも部活動が生きがいなので、その時間には学校に行きたい」という思いをもっていました。

ところが、大人たちは対立する中でも、子どもの思いに対してだけは「それは認められない」と足並みが揃っていました。

保護者

「いじめが起きた学校は危険な場所。子どものためを思うと、部活動も行かせられない」

学校

「学校は勉強する場所。授業に出ずに部活動だけ参加するのは子どものためにならないので、許可できない」

どちらも「子どものために」と言いながら、子どもの「本当の願い」は見えていなかったのです。

第三者の立場で調整に入った山下さんは、先生たちや保護者など、関係者が全員集まる場を設定。子ども自身が自分の言葉で、いじめが辛かったこと、部活動だけでも戻りたいという思いを大人たちに伝えました。

結果、安心して参加できる部活動から学校へ復帰することが決定。翌年のクラス替えをきっかけに、授業も受けられるようになったといいます。

山下さん

「子どもを守りたい思いは皆同じでも、大人同士が対立しながら、子ども本人の思いが取り残されるケースが多くあります。このケースでは、子どもにとって安心できる居場所の確保が、回復の出発点になりました」

![バレンタインに贈りたい“チョコレートの絵本”3選[絵本の専門家が選出]](https://d34gglw95p9zsk.cloudfront.net/articles/images/000/045/385/large/0902ef78-ec72-4a81-948f-950d8216c43c.jpg?1767757141)

![お年玉と一緒に贈りたい“お正月の絵本”3選[絵本専門店の書店員が選出]](https://d34gglw95p9zsk.cloudfront.net/articles/images/000/045/022/large/68833581-f835-4688-a9fe-33fa7156917c.jpg?1764905096)