![【働くママの労働問題】「103万円の壁 結局どうなったの?」扶養内パートで働く場合・働かない場合の話[社労士が回答]](https://d34gglw95p9zsk.cloudfront.net/articles/images/000/043/679/large/5e312970-2201-4f0f-9b80-fdf7e7a9560b.jpg?1759906116)

「人工知能(以下、AI)」は急速に身近な技術としてさまざまなサービスや商品に組み込まれ、誰もが気軽に使えるようになりました。特に最近話題になっている生成AIは、チャットで生身の人間との会話とほぼ変わらないやりとりができたり、クオリティの高い画像を簡単につくることができたりと、よりAIの活用を加速させました。

教育や子育ての場においても、学習支援をするものから生成AIを搭載した子ども向けの「おしゃべりアプリ」などの活用が進んでいます。便利な側面がある一方で、そうしたサービスやツールが子どもに与える負の影響や、AIへの依存の問題が懸念されています。

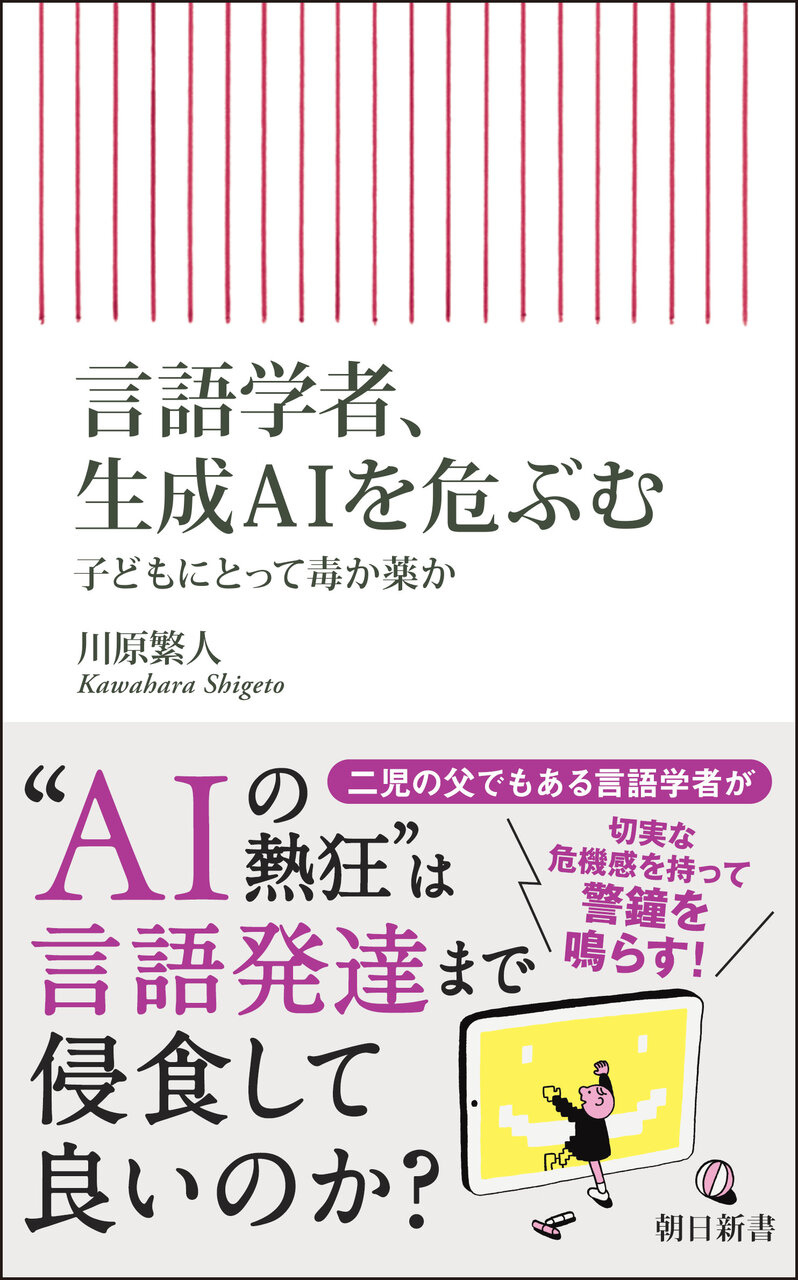

言語学者・川原繁人氏は、こうした子育てや教育における生成AIの使用には、慎重になるべきだといいます。本記事では、川原氏の新刊『言語学者、生成AIを危ぶむ──子どもにとって毒か薬か』(朝日新聞出版社)の一部を抜粋する形で、AIとヒトの言語習得の違いと「生成AIおしゃべりアプリ」の懸念点について解説します。

\言語学者・川原繁人氏の最新絵本、2026年1月発売予定!/

『絵本 きこえる! うたうからだのふしぎ』

目次

AIの発する「おかえり」には“感情”がない

生成AIと人間言語の無視できない違いとして、「その発言の背後に身体や感情があるかどうか」という点があげられます。例えば、人間が「お腹がすいた」と発言すれば、その背後には「ご飯が食べたい」という欲求があります。しかし、生成AIの発言は、そのような感情と結びついていません。

そもそも生成AIは身体を持っていないので、感情や欲求もないのです。人間と違って、アドレナリン(≒怒りを感じる時のホルモン)もオキシトシン(≒幸せホルモン)も放出されません。

生成AIに「ただいま」と言えば、「おかえりなさい」と返ってくるでしょう。しかしそれは、「ただいま」の返答として「おかえりなさい」が「高確率で現れる」という統計的な情報に従っているに過ぎず、「ただいま」の意味も理解していないし、「無事に帰ってきてくれてよかった」という安堵の感情も含んでいません。

![【働くママの労働問題】「103万円の壁 結局どうなったの?」働いている人みんなに関係する話[社労士が回答]](https://d34gglw95p9zsk.cloudfront.net/articles/images/000/043/678/large/b29b4c9e-58ce-47b6-8318-51f8f37e7e2c.jpg?1759906203)