子どもの暴力行為が20年で3倍に! “キレる子ども”のメカニズムと親の心構え[専門医が解説]

#1児童精神科医が説く「キレる子ども」の受け止め方~メカニズムと親の心構え~ (2/4) 1ページ目に戻る

2025.07.18

児童精神科医:原田 謙

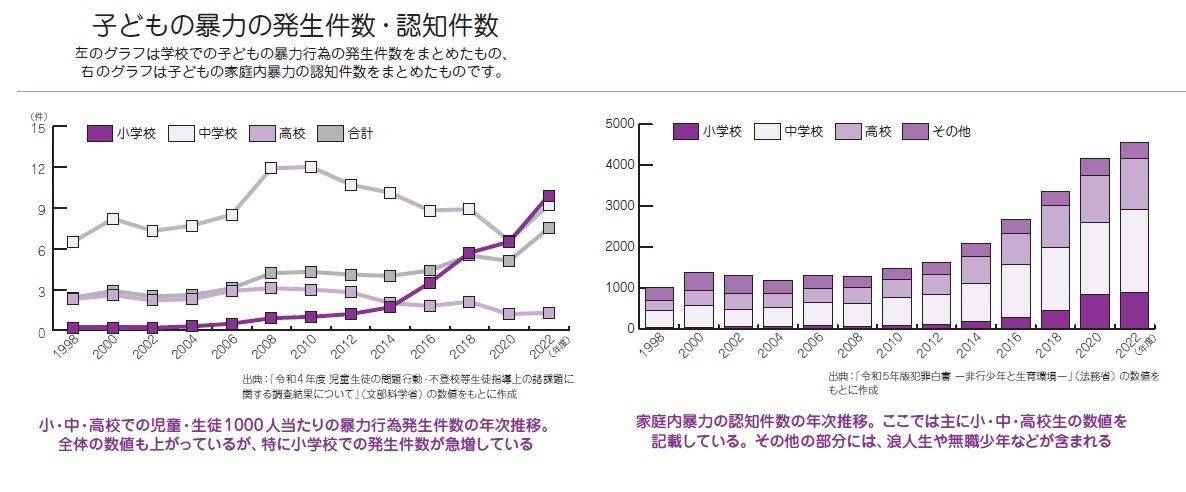

子どもの暴力行為が20年間で3倍に

文部科学省が小学校・中学校・高校での子どもの暴力行為の発生率を定期的に調査していますが、その合計の数値は以前より高くなっています。

児童・生徒1000人当たりの暴力行為発生件数は2002年度に2.5件、2012年度に4.1件でしたが、2022年度は7.5件となりました。20年間で3倍になっているのです。

また、かつては中学校での暴力行為の発生が多かったのですが、2021年度に初めて小学校での発生率が中学・高校よりも高くなりました。キレる子どもの問題の低年齢化がうかがえます。

家庭内暴力の統計もあります。法務省が公表している「犯罪白書」によると、少年による家庭内暴力の認知件数は2002年に1291件でしたが、2012年には1625件、そして2022年には4551件に増加しています。こちらの調査でも数値が20年間で3倍以上になっているのです。こちらも小学生の増加が目立ちます。

怒るとキレるの違いとは?

怒りの感情は喜びや悲しみと同じように、基本的な感情の一つです。怒りを言葉や行動で表現するのは、悪いことではありません。「怒る」というのは必ずしも不適切な行為ではないのです。

一方、怒りを抑えきれず、キレてしまうと、理性的な対応ができません。暴言や暴力が出ることもあります。それは不適切な行為です。

さて、“キレる”とはどのような状態のことをいうのでしょうか?

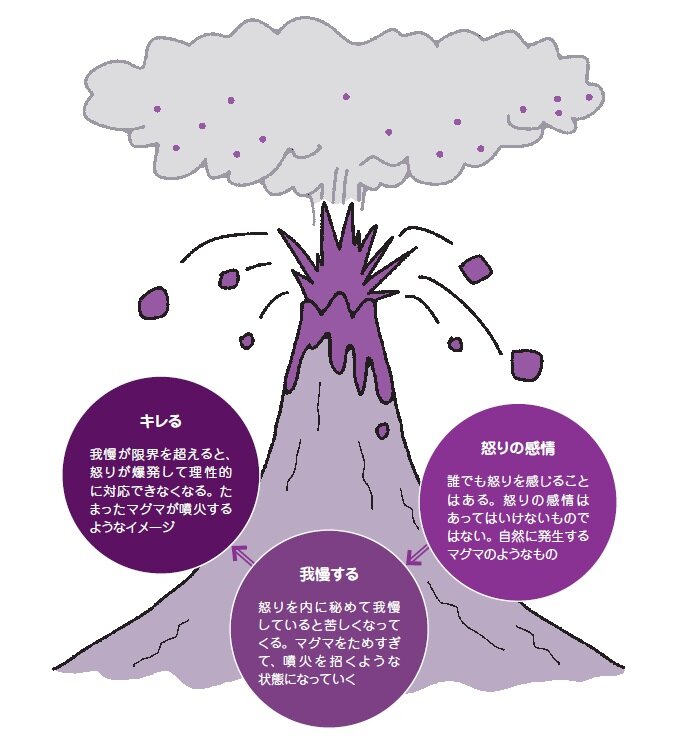

キレることを火山の噴火にたとえて考えると、メカニズムを理解しやすくなるかもしれません。

「キレる」は噴火、「怒りの感情」はマグマです。地中にはマグマがたまっていますが、火山はいつも噴火しているわけではありません。マグマがあること自体は、問題ではないのです。

ただ、マグマがたくさんたまりすぎて限界がくると噴火します。そうなると、周辺地域に被害が出ます。それと同じように、人間も怒りの感情を内にため込むと徐々に苦しくなり、やがて限界がきてキレてしまいます。そのときには、人に怪我をさせたり、物を壊したりすることもあるのです。

![お年玉と一緒に贈りたい“お正月の絵本”3選[絵本専門店の書店員が選出]](https://d34gglw95p9zsk.cloudfront.net/articles/images/000/045/022/large/68833581-f835-4688-a9fe-33fa7156917c.jpg?1764905096)