お笑いコンビ「マシンガンズ」滝沢秀一&友紀夫妻インタビュー 子どもでも簡単!滝沢家流「ごみの住所をつくる」分別法

今、ごみは暮らしの大問題! 「ごみの困った!」を解決するためにできる「3つのこと」 (2/2) 1ページ目に戻る

2025.08.02

ライター:高木 香織

撮影/日下部真紀 講談社写真映像部

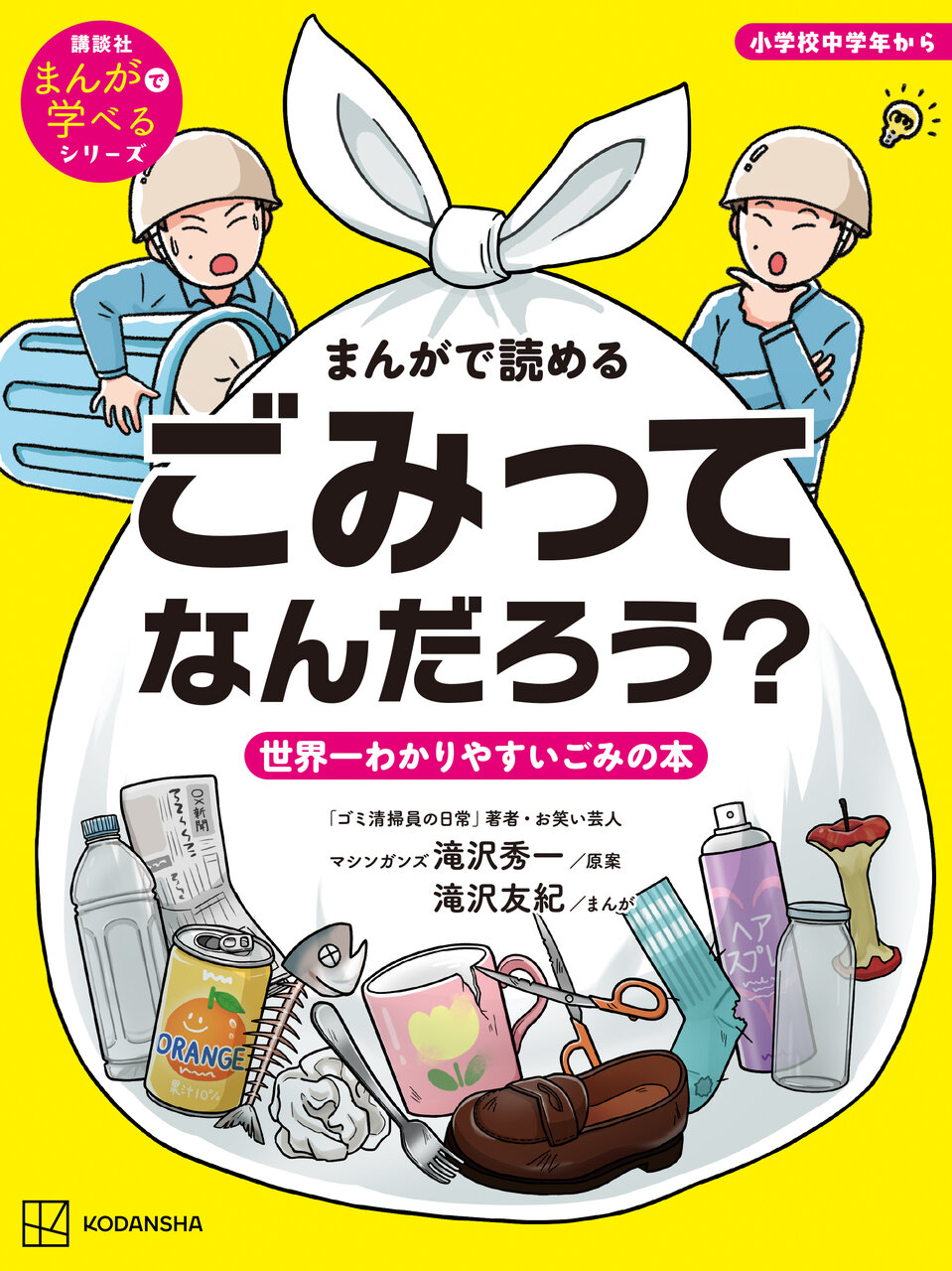

夫の秀一さんが原案を担当され、妻の友紀さんがまんがを描かれています。「ごみ」についてとってもわかりやすいうえに、ごみ清掃員の毎日の仕事ぶりを描いたまんがが面白く、ついつい読み込んでしまいます。

ごみを回収する清掃員からみて、そもそも「ごみ」とはなんでしょうか。

滝沢秀一さん(以下、秀一さん):たとえば、おいしく飲んでいたジュースのペットボトルや、お菓子の袋などは、もう飲んだり食べたりしてしまうといらなくなりますね。これが「ごみ」です。

毎日の生活の中で出てくる「ごみ」は、「燃えるごみ」「燃えないごみ」「粗大ごみ」「資源物」に分けて、決められた日に決まった場所に出すと、ぼくたちごみ清掃員が回収しにいきます。

毎日なにげなく捨てている「ごみ」は、今、世界中で問題になっているんですよ。

秀一さん:「ごみ」がこのままどんどん増え続けると、町だけでなく山と海もよごし、地球のすべての生き物にも悪い影響をおよぼすようになるからです。

──日本でも問題になっているのですか?

秀一さん:そうなんです。「燃えるごみ」は、埋め立てたり燃やされたりします。でも、燃やすとなくなるのではなく、灰になります。

これらを捨てる場所が、日本全国で24~25年後にはいっぱいになると予想されているのです。

──子どもたちが大人になるころには、「ごみ」は捨てる場所がなくなってしまうのですね! それでは困ってしまいそうです。

秀一さん:同時に、紙やペットボトルなどのもとの天然資源は、限りがあります。だから、「ごみ」を減らして、「資源」を増やす工夫が必要なのですよ。

──子どもたちにもできることがありますか?

秀一さん:ありますよ! これから「ごみ問題のためにできる3つの方法」をご紹介しましょう。

【ごみ問題のためにできること①】「ごみの住所」をつくって分別する──「ごみ」と「資源」に分別し、「ごみを減らして資源を増やす」

滝沢友紀さん(以下、友紀さん):まず分別をして、「ごみ」と「資源」を分けることが大切と考えています。

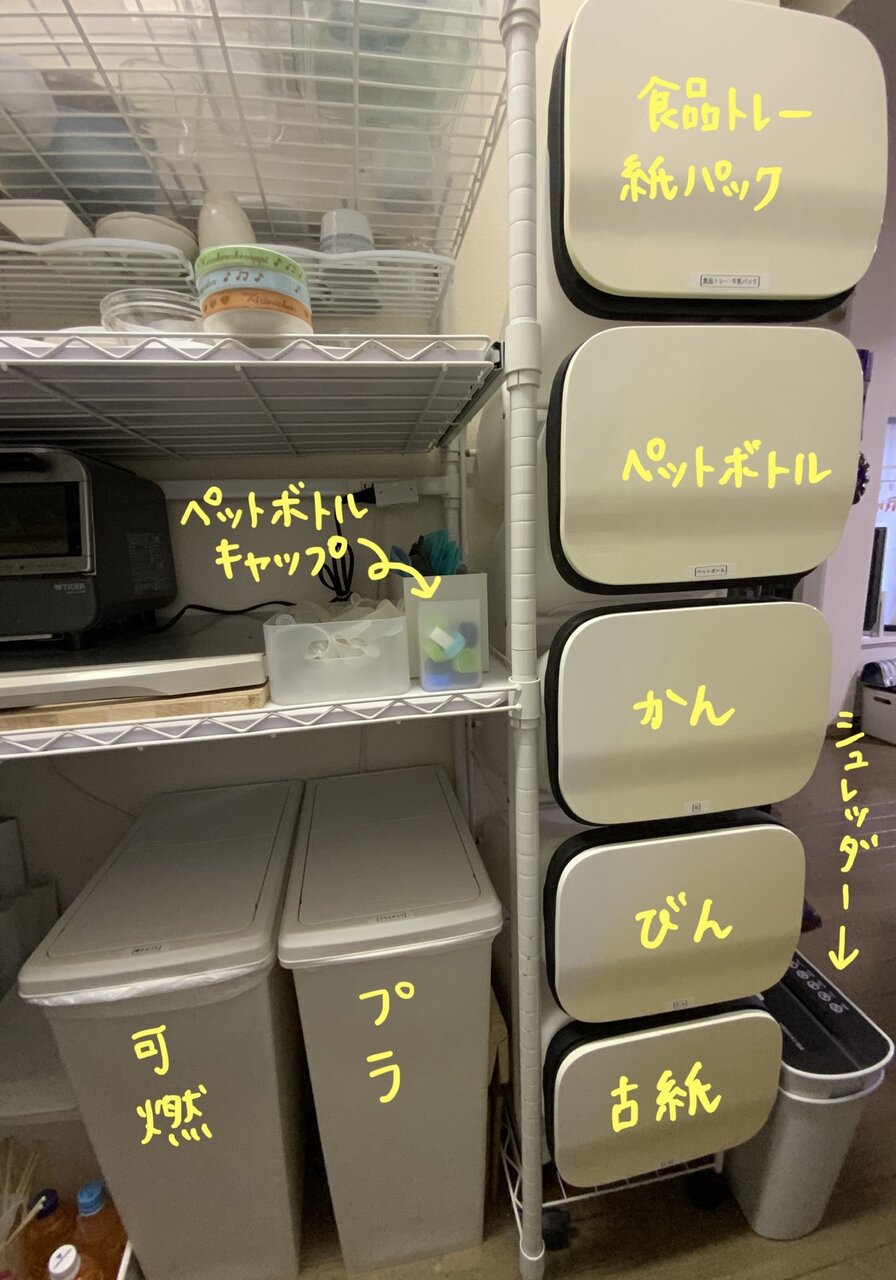

我が家には中学1年生の息子と、小学3年生の娘がいます。そこで、子どもたちが分別しやすいように、「ごみの住所」をはっきりさせています。

撮影/日下部真紀 講談社写真映像部

友紀さん:「ごみ」を種類別に分けて、置く場所をはっきりさせているのです。わかりやすいように、5段になっているごみ箱を使っています。

大きなごみ箱は、それぞれ45リットルで「可燃ごみ」と「プラスチック」用。5段のほうはそれぞれ30リットル入りの大きさで、上から「食品トレー・紙パック」「ペットボトル」「かん」「びん」「古紙」に分かれています。「古紙」は雑紙などですね。

ペットボトルは水で洗って干してから入れて、ペットボトルのキャップ入れも用意しています。

友紀さん:「ごみの住所」のうち、「可燃ごみ」以外は、すべて「資源物」です。娘は「お菓子の袋に油がついているのはどこに入れたらいいの?」なんて聞いてきますね。

「少しの油だったら紙でふき取って『プラスチックごみ』に出して、たくさん油で汚れているなら『可燃ごみ』に入れてね」と話しています。

秀一さん:息子もペットボトルのカバーをはがして捨てるようになりましたね。

ごみはその人にとっては「いらないもの」ですが、別の人にとっては「使えるもの」かもしれないし、形を変えれば「また使えるもの(資源)」になるかもしれません。

ごみを燃やしたり埋めたりすることは、貴重な天然資源をムダにすることになるかもしれないのですよ。

【ごみ問題のためにできること②】生ごみを分解して「生資源」にする──コンポストを使って自然のたい肥をつくる

秀一さん:我が家ではコンポストをしているので、「生ごみ」もなくなりますよ。黒土のなかに生ごみを埋めるんです。

微生物の働きで4~5日くらいで「生ごみ」は分解され、すっかり姿を消して堆肥になります。

──「生ごみ」ってなくなるんですね、驚きです! まさに生の資源、「生資源」になるのですね。どんな容器を使うとよいですか。ベランダでもできますか。

秀一さん:我が家では、ベランダで蓋つきの衣装ボックスでやっています。蓋つきのほうが温度が上がっていいですよ。演芸用の黒土でできます。

生ごみが分解されていく様子を夏休みの自由研究にすると、楽しいと思いますよ。できた堆肥を庭にまくと、栄養たっぷりなので雑草がいっぱい生えてきます(笑)

──まさに環境にやさしいSDGsですね! でも、もとは「生ごみ」ですし、匂いませんか。

秀一さん:黒土をしっかりかぶせると匂わないんです。

友紀さん:お茶のティーパックなども、使った後に袋から出して黒土に埋めておくと自然分解してなくなりますね。

【ごみ問題解決のためにできること③】暮らしを見直す──よいものを大事に長く使って、捨てる「ごみ」を減らす

秀一さん:高級住宅街は「ごみ」が少ないですね。

──それはなぜでしょう。

秀一さん:たとえば、使い捨てのものをたくさん使うと、一つひとつの単価は小さいけれど、数が増えると結果的に高くついてしまいます。

値段は少々高くても、よいものを大事に長く使ったほうが、結果的にお金がたまるということではないでしょうか。外国でも「お金持ちはごみが少ない」といわれているそうです。これは各国共通みたいですね。

──子どもたちに伝えたい想いをお聞かせください。

友紀さん:ごみには「ごみ」と「資源」の2種類があって、「資源」のなかにもいろいろな種類があることを、小学生のうちから頭に入れておいてほしいです。

それを分別することが、いかに大事かということを子どものうちから知っていれば、分別が習慣になりますよね。

秀一さん:「ごみ」のゆくえを決めるのは、「ごみ」が捨てられるときなんです。「ごみ」と「資源」を分けることで、資源は再利用されて、その結果、「ごみ」を減らすことができます。

子どもたちにも、その意識を持ってもらえるとうれしいです。

●滝沢秀一(たきざわ・しゅういち)/原案

●滝沢秀一(たきざわ・しゅういち)/原案

1976年東京都生まれ。太田プロダクション所属。1998年、西堀亮とお笑いコンビ「マシンガンズ」結成。お笑い芸人としての芸能活動と並行して、2012年からごみ清掃員として働く。

2019年刊行のまんが『ゴミ清掃員の日常』と2020年刊行の『ゴミ清掃員の日常 ミライ編』(いずれも講談社)は累計10万部を突破。2020年から、環境省サステナビリティ広報大使。消費者庁『食品ロス削減推進大賞』の委員長賞を受賞。

エッセイ集『このゴミは収集できません』(白夜書房)、『ごみ育』(太田出版)、『すごいゴミのはなし』(学研プラス)など著書多数。

結成16年以上のベテラン芸人たちによるトーナメント形式の賞レース「THE SECOND」では、2023年準優勝、2025年ベスト8。

●滝沢友紀(たきざわ・ゆき)/まんが

●滝沢友紀(たきざわ・ゆき)/まんが

1971年生まれ。2019年より『ゴミ清掃員の日常』(講談社)で初めて漫画制作をする。それまでまったく漫画を描いたことがなかった。夫妻の結婚記念日は5月30日(ごみゼロの日)。

『まんがで読める ごみってなんだろう? 世界一わかりやすいごみの本』好評発売中!

発売日:2025/07/28

定価:1800円(税別)

高木 香織

出版社勤務を経て編集・文筆業。2人の娘を持つ。子育て・児童書・健康・医療の本を多く手掛ける。編集・編集協力に『美智子さま マナーとお言葉の流儀』『子どもの「学習脳」を育てる法則』(ともにこう書房)、『部活やめてもいいですか。』『頭のよい子の家にある「もの」』『モンテッソーリで解決! 子育ての悩みに今すぐ役立つQ&A68』『かみさまのおはなし』『エトワール! バレエ事典』(すべて講談社)など多数。著書に『後期高齢者医療がよくわかる』(リヨン社)、『ママが守る! 家庭の新型インフルエンザ対策』(講談社)がある。

出版社勤務を経て編集・文筆業。2人の娘を持つ。子育て・児童書・健康・医療の本を多く手掛ける。編集・編集協力に『美智子さま マナーとお言葉の流儀』『子どもの「学習脳」を育てる法則』(ともにこう書房)、『部活やめてもいいですか。』『頭のよい子の家にある「もの」』『モンテッソーリで解決! 子育ての悩みに今すぐ役立つQ&A68』『かみさまのおはなし』『エトワール! バレエ事典』(すべて講談社)など多数。著書に『後期高齢者医療がよくわかる』(リヨン社)、『ママが守る! 家庭の新型インフルエンザ対策』(講談社)がある。