法律は悩む親を追い詰めるためのものではない

2019年の東京都の条例の制定や児童虐待防止法の改正、2022年の民法の改正で、体罰が法律違反であることが明確になりました。

ここだけを切り取ると、「少しでも𠮟ったらアウトなのでは」「相談したら責められるのでは」と不安に感じる方もいるかもしれません。

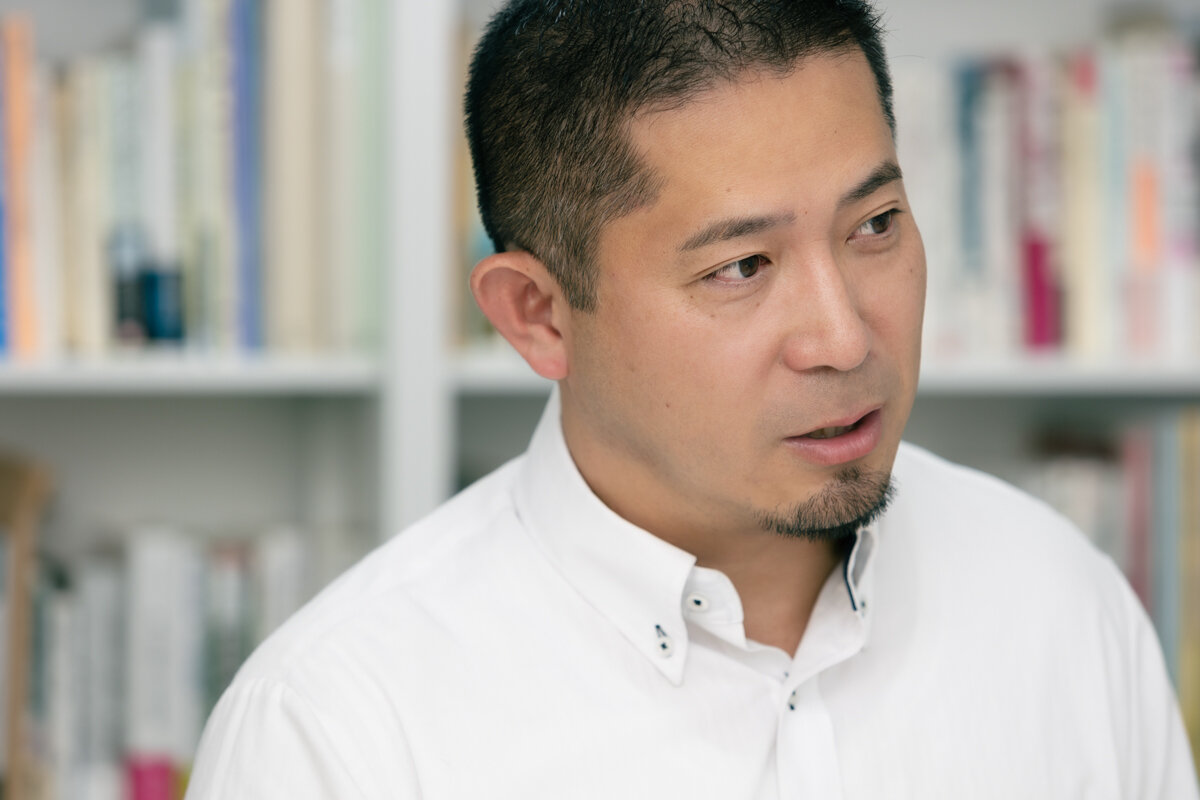

山下さん

「体罰禁止は、“しつけなら叩いても当然だ”という考え方を止めるためのルールです。育児に悩む親御さんを追い詰めるためのものではありません」

つまり、この改正は、親の開き直りを防ぐための歯止めです。「子どものために叩いたのだから正しい」という理屈にストップをかけ、子どもの権利と安全を守ることが目的なのです。

「つい強く子どもに当たってしまいそうで怖い」「どう関わればよいか分からない」と悩みながら、踏みとどまろうとしている親を責め立てる趣旨ではありません。

山下さん

「『しんどい』と感じてSOSを出せる時点で、解決へのハードルはすでに半分超えています。不安に感じる必要はありません」

だからこそ、「苦しくなったときは早めに相談してほしい」と山下さんはいいます。

実際の相談の場では、親子をいきなり引き離すことを前提にしません(子どもの命に関わるなど危険が大きい重い事案は別)。

まず現状を一緒に整理し、子どもへ穏やかに関われる具体的な方法や使える支援を検討します。

“ナナメの関係の大人”が、子どもの命を守る

子どもの泣き声がずっと聞こえている、食事が十分に取れていないようだ──。

よその家庭の“異変”に気づいた場合には、どうすればよいのでしょう。

虐待を受けている子どもにとって、命綱となるのは「ナナメの関係の大人」だと、山下さんは強調します。

親や担任のような関係性の大人だけでなく、学童や児童館の職員、習い事の先生、クラスメイトの保護者、民生児童委員など、子どものすぐそばにいる大人の存在なのです。

山下さん

「本音を受け止めてくれる“ナナメの関係の大人”が一人いるだけで、踏みとどまれる子がいます。まずは今何がつらいか、何をしたい・したくないかを、時間をかけて聴いてください」

中には、児童相談所への相談を、子ども本人が強く拒む場合もあります。

山下さんが関わったケースでは、虐待をうけた子どもの話を聞いた大人が、その子に断りもなく、そのことを親へ伝えてしまい状況が悪化。その経験が子どものトラウマになっていました。

虐待の開示があったときには、その子の気持ちに共感しつつ、児相に知らせる義務が大人にあること、勝手に親に話してほしくないという思いも尊重してもらうこと、児相などいろんな大人があなたを支える仲間に加わるのがその子にプラスであることを伝えて、子ども本人が納得するように話してください。

それでもその子が「児相に言わないでほしい」と言う場合にはどうするか。

そのときでもやはり、「児相への通告を本人が拒んでいる」ということも含めて、児相に通告する必要があります。(弁護士のように守秘義務がある人でも、守秘義務より通告義務が優先します)

なお、特に性的虐待の開示があったときには、当初から事実関係を深く聞き出そうとはしないで、専門の訓練を受けた担当者による聞き取りのために、早期に児相に繫げるようにしてください。