まず、【1】物理的ワンオペのモヤモヤ。

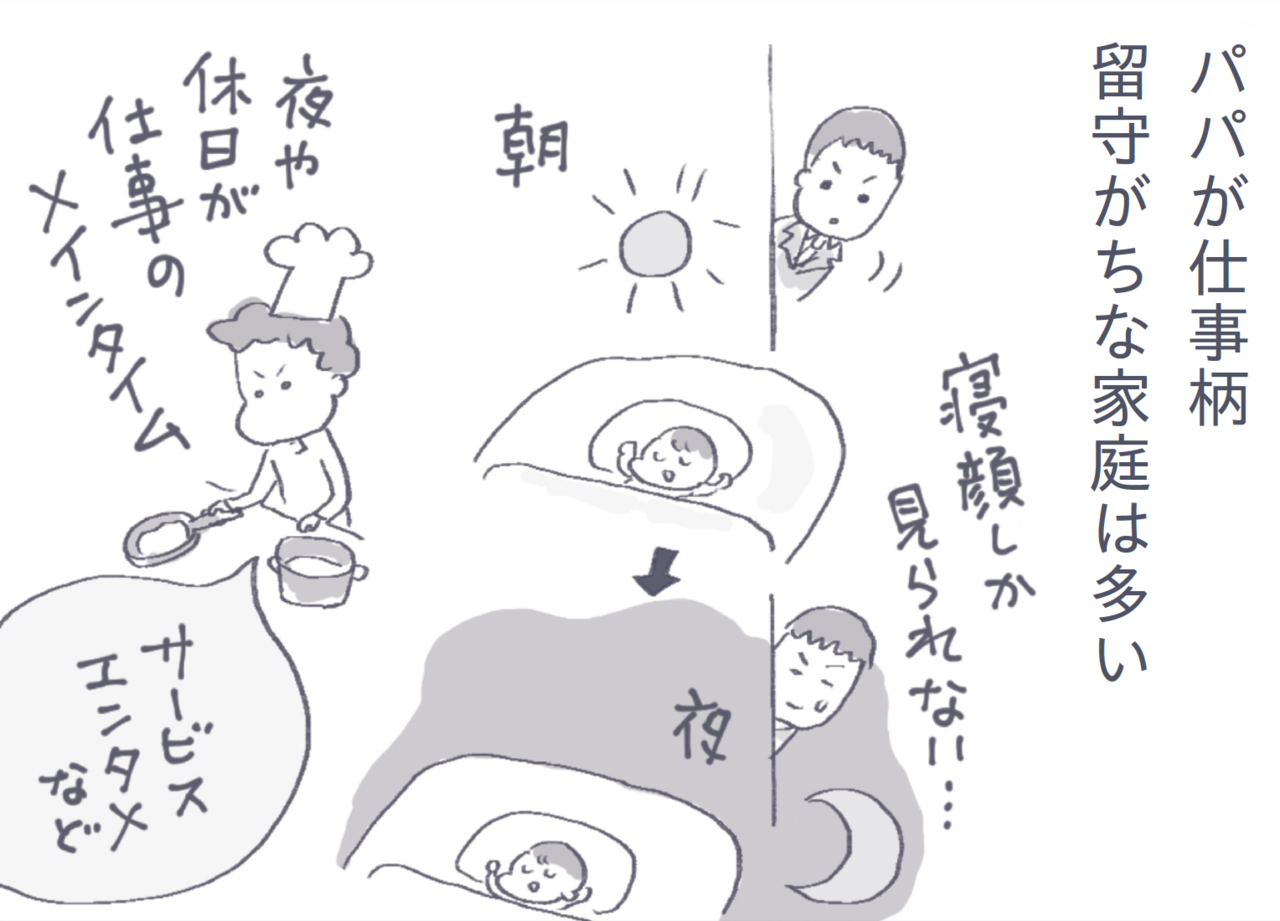

これは育児をする人が一人しかいない「物理的なワンオペ」タイプ。仕事柄、パパが家を留守にしがち。しかもパパが家にいるときでも、育児を任せられない……そんなこと、ありませんか?

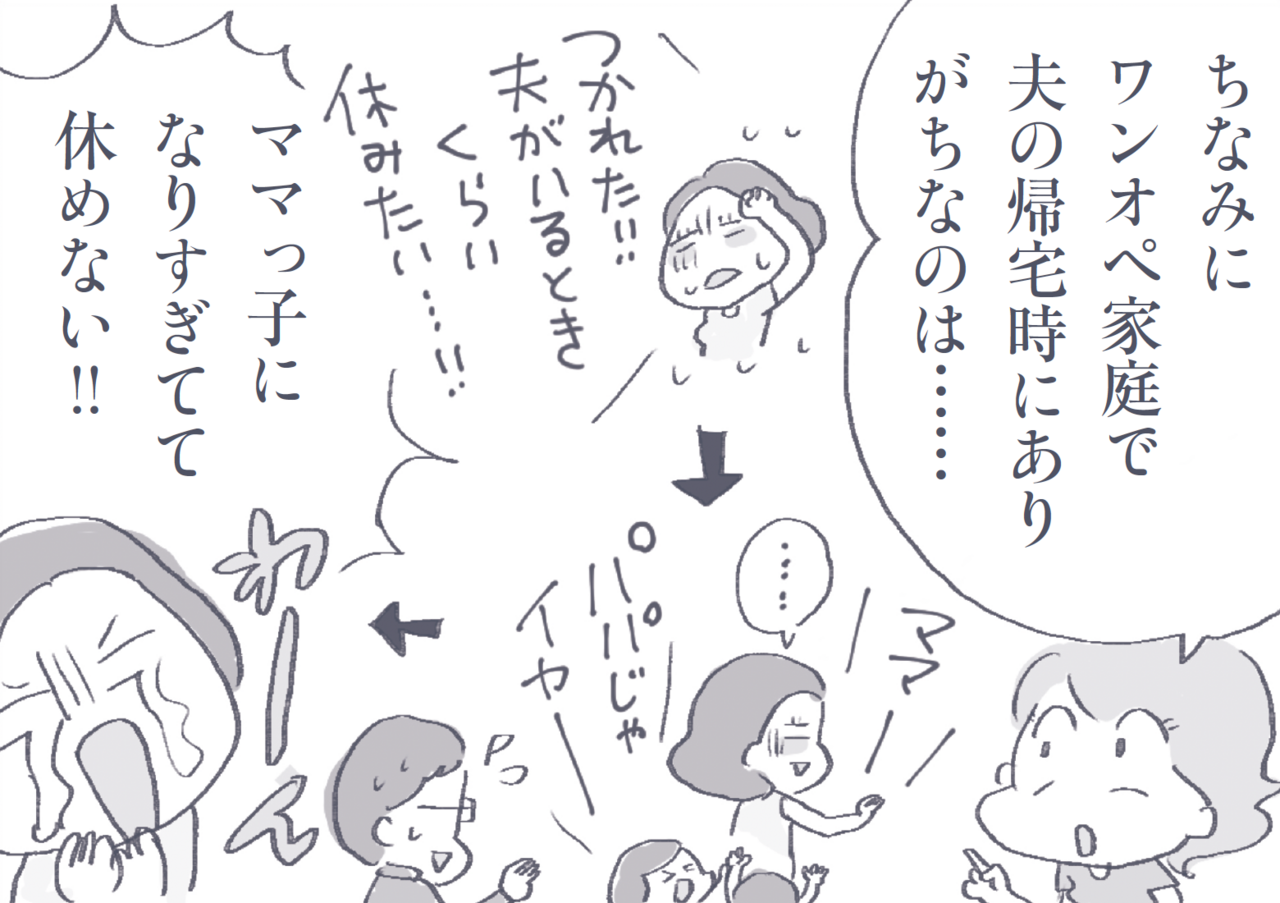

パパが子どもの世話をしていても、子どもたちは「ママがいい」の連発。パパも気が引けてしまって、結局ママがワンオペ状態に……!

「ママっ子」にしないで「パパタイム」を増やすには?

このワンオペが起こるのは、「子が『ママっ子』になりすぎてしまっている」から。

そんな「ママっ子ワンオペ」型の家族を見るうち、著者のハラユキさんはあることに気がつきました。

それは「パパの存在感が薄くなってしまっている上に、ワンオペしているママが、悪気なくパパを孤立させてしまう」ということです。

「ワンオペの間にまったくパパの話をしなくなっていたり、『今日もパパは遅いんだから』『パパっていつもいないよね』と、ついつい口に出してしまったり……そうなってしまう気持ちはわかるのですが、結局、ますますワンオペを悪化させることになってしまうんです」

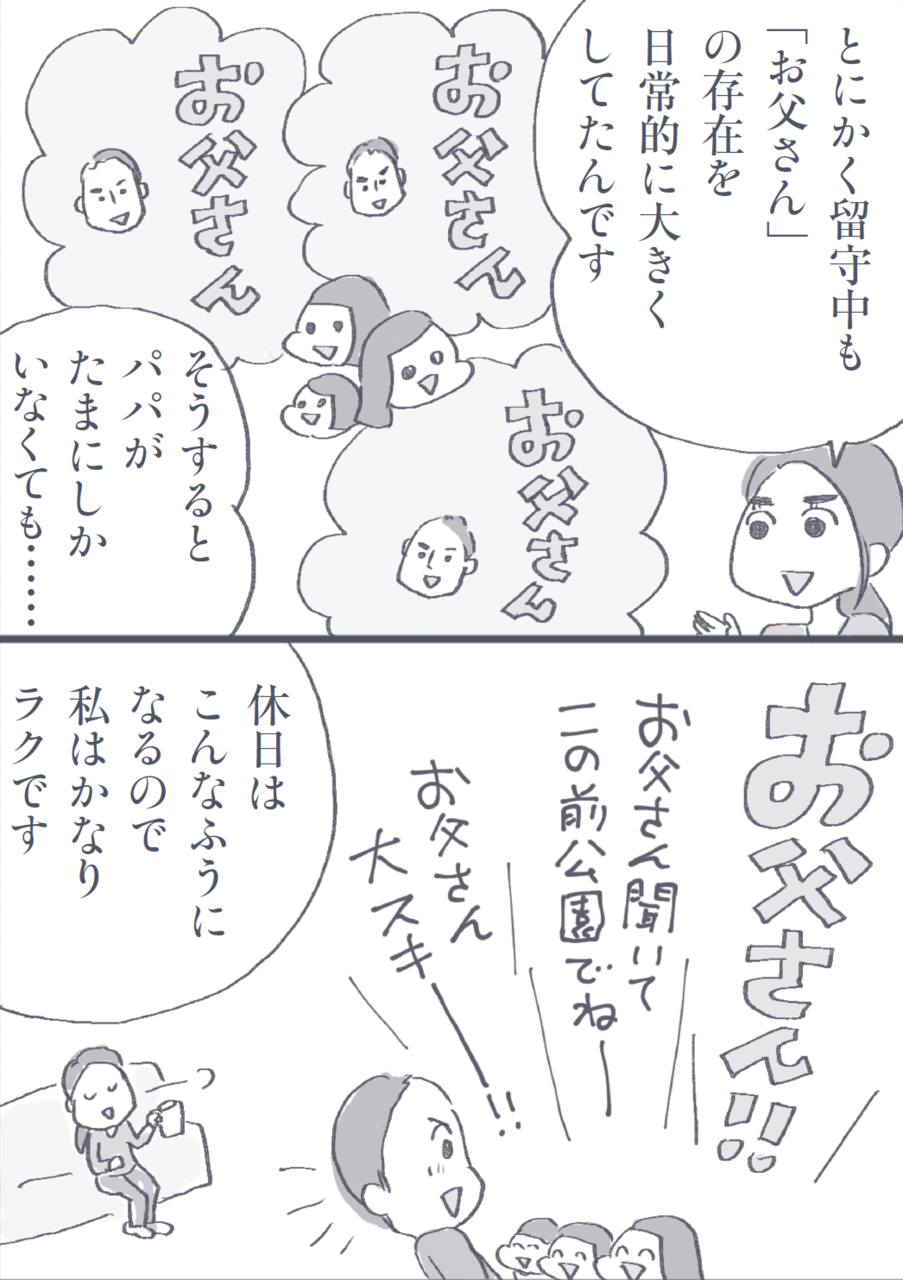

ワンオペママが「自分で自分の首を絞める」悪循環を避ける方法は、いくつかあります。

その一つが、「パパっ子タイムを増やす」工夫。パパの写真を見せたり、子との会話になるべくポジティブにパパを登場させたりと、ワンオペ中でもこまめに、「パパの存在」を子どもたちに意識させます。

この方法はもちろん、パパがワンオペ・ママが不在でパパっ子になっている場合でも、同じように使えます。

パパだからこそできる「家事時短」とは?

「物理的なワンオペ」では、ワンオペを多く担うママ側に注目が集まりますが、ハラユキさんはパパ側も観察。

妻のワンオペ負担を少しでも軽減しようと工夫している夫たちから、毎日の暮らしで取り入れているワザを聞いてきます。

たとえば「パパだからできる家事時短」。自宅で洗濯できてアイロンいらずのシャツやジャケットを、パパ自らが選んで、家事の手間を減らす方法です。

「私も今まで、家事育児をラクにするアイテムはいろいろ紹介してきましたが、女性目線で選ぶことが多かったんです。家事の工夫は『ママがやる』前提でいたんですね。でも実際は、パパにもできる・パパだからこそできることもあるよな、と」

それから男性たちに家事時短の話をヒアリングしてみると、パパならではの対策が続々登場。このほかにもパパたちは、ビジネスウェアの定額レンタルサービスや、仕事着を制服のように統一する方法などで、家事時短をしています。