家族は誰も悪くないのに、ワンオペになるのは

物理的なワンオペ、心のワンオペの体験談からヒントを探る中、ハラユキさんはあることに気がつきます。

ママもパパも話し合って、家事育児の分担もしっかり考えている。なのにどうしてもうまくいかず、つらさが重なって「詰んで」いってしまうことがある……。

共働きでどちらの職場も人手不足なのに、母親側ばかりが仕事を休むことになる。自分たちは公平に家事育児を分担したいけれど、周りから「育児は母親の仕事、父親に教えてあげて」と言われる。

家族の外側の原因から生まれるワンオペ状態を、ハラユキさんは「ワンオペ社会」と説明します。

人手不足や長時間労働、性別で家事育児の分担を決めるような社会の状況が、ワンオペ育児の原因になっている、というものです。

「時代とともに変わってきましたが、場所によってはまだ『前時代低気圧』のように停滞しているところもあります。日本の社会や制度によって起こっているワンオペには、海外で暮らす人たちの体験談に、参考になるヒントがありました」

夫の海外転勤で、スペインに住んだことがあるハラユキさん。慣れない異国でワンオペ育児をする中、その苦しさを克服する体験談を、今度は国をまたいで聞いてまわったそうです。

そこで得たヒントの一つが、「『育児メイン』の『期限』を決める」こと。バルセロナで暮らすイタリア人・日本人のカップルは、子どもが小さい間は「二人とも時短で働く」という選択をしていました。

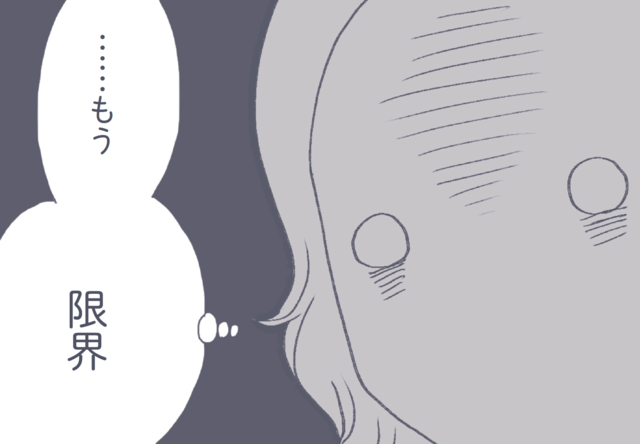

「ワンオペの辛さって、『終わりが見えない』ことにもあると思うんです。これがいつまで続くんだろう、という。だから先に期限を決められたら、家事育児でも仕事でも、『今はやるぞ』と集中しやすくなるよな、と」

またフランスやオランダの家族を取材した際には、「夫育て」は妻ではなく、医療や福祉のプロが担当する、という社会の仕組みを目にしました。

「無理なんですよね……子が生まれたばかりの母親に、父親の指導をさせる、ということが。日本でもこの考えは理解されつつあって、プロが母親や父親の育児をサポートする制度やサービスができています。これからも病院・自治体・企業の力で、広がってほしいです」