『Tesla』や『SpaceX』のCEOであるイーロン・マスク氏が、2022年5月7日のTwitterで、「出生率が死亡率を上回るような変化がない限り、日本はいずれ消滅するだろう」と投稿し、大きな話題を呼びました。

実際、日本の総務省が2022年4月15日に公表した、「人口推計(2021年10月1日現在)」によると、総人口は、前年比64万4000人減の1億2550万2000人。11年連続の減少で、減少幅は1950年以降過去最大となりました。

また、1人の女性が生涯に産む子どもの数を示す合計特殊出生率が、2021年は1.30%だったと2022年6月3日、厚生労働省が発表しました。出生数も、81万1604人と前年と比べ2万9231人減。6年連続で、過去最少の結果となっています。

このままでは人口減少の加速は止まらず、冒頭の日本消滅とまではいかずとも、将来的に労働力の人手不足など、かなり深刻な状況に陥ることは考えるに難くないでしょう。

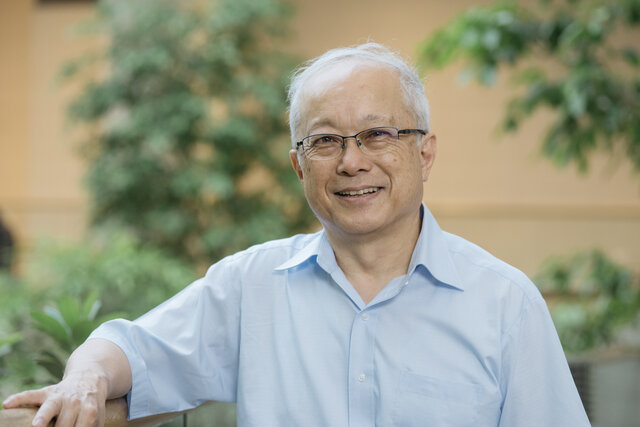

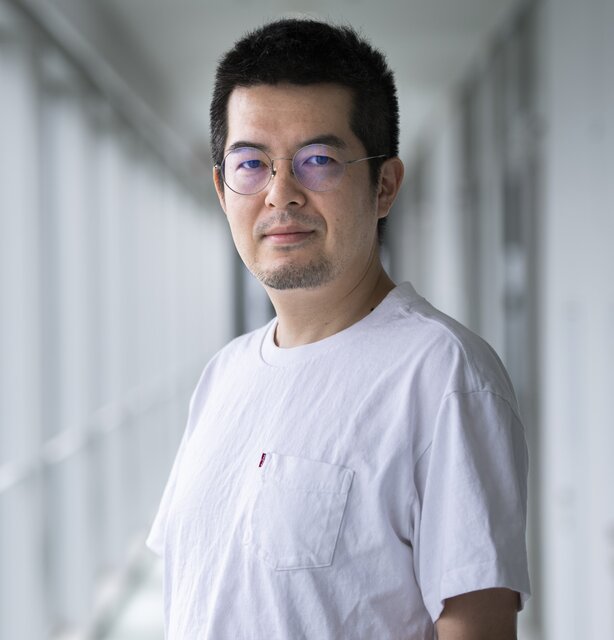

“家族”を経済学観点で研究する、東京大学大学院経済学研究科教授の山口慎太郎先生に「こども家庭庁」が発足することで、私たちの生活にどのような変化が望めるのかを解説していただく連載第2回。

今回は、子どもの問題対策の中でも、長期間にわたり、改善の兆しが見られない「少子化対策」についてお話を伺いました。

(全3回の2回目。1回目を読む)

少子化はなぜ改善しないのか?

――これまで少子化対策という問題に、何十年という長い間、日本は取り組んできました。しかし、残念ながら良い結果には結びついていません。

山口先生は、この状況について「日本のみならず、各国で手を打っているにもかかわらず改善の兆しが見えない難しい問題」と言いますが、そもそもどうして子どもがここまで増えないのでしょうか。

山口慎太郎先生(以下、山口先生):北欧は家族政策が充実していて、子どもたちが幸せに暮らす国というイメージを持っている人が多いかもしれません。しかし、政策が充実している国でも、長期的な傾向で見ると出生率は下がっています。

このように、世界中で少子化が顕著になっている理由のひとつは、経済的な不安による産み控えでしょう。また、近年は新型コロナウイルスの影響も加わりました。

もうひとつ。特に東アジアでよく見られるのですが、子育てに対する経済的・時間的な負担感がとても上がっているということ。つまり、子どもを立派に育てるという水準がものすごく高くなっているんです。

都市部に住むと、私立の学校に入れて、習い事もさせて、と良い教育環境を整え、立派な子どもにしなくてはいけないというプレッシャーが親にすごくかかっていて、子ども1人育てるのに、かけなくてはいけない時間とお金と労力のハードルがすごく高い。こうなると結局、多くの子どもを育てられないということになってしまうのです。

――マスク氏の呟きは、日本に対してでしたが、ほかのアジア諸国の出生率と比較してみると日本はまだ高い数値です。例えば、韓国の2021年の合計特殊出生率は0.81%で、中国も0.75%とかなり低い水準と言えるように思います。これもやはり日本と同じように学歴を重視した社会構造だからなのでしょうか?

山口先生:そうとも言えるかもしれません。でも、そもそもなぜ日本も含め、教育に力を入れるのかというと、教育を受けた後の実社会での格差があるからなのです。つまり、格差社会においては、教育を受けることと受けないことで生じる経済的な所得の差が大きくなります。この差が大きくなるのであれば、子を思う親はなるべく良い教育を受けさせようとしますよね。

中国などと比較すると、日本はそれほど格差が大きくないので、アジアの中では、相対的に見ると低くない出生率をキープできているのではないかと思います。

今は「こども家庭庁」ができた流れもあるので、日本は今後ワークライフバランスを重視する方向に舵を切っていく気がします。とはいえ、出生率の数字が戻るかというと、そう簡単ではありません。それでも、良い方向に動いているといえるのではないでしょうか。

ワークライフバランスとジェンダー平等が少子化改善の鍵

――第1回でお伺いした話で、子育て支援に対する公的な金銭支出比率が高いほど、出生率も高いというお話でしたが、具体的に日本の子ども関連の支出はどういったものがあるのでしょうか?

山口先生:子ども関連支出は主に、児童手当などの『現金給付』と保育・幼児教育などの『現物給付』のふたつがあります。いずれも出生率を引き上げる効果はありますが、保育所整備や幼児教育の充実といった『現物給付』のほうがより有効という研究結果が出ています。

みなさんの身近な話で言うと、児童手当があります。これは『現金給付』です。お金は家庭の中に入るとどのように使われるかはわかりません。先ほどの話のように、教育を重視する今の状況だと、生活費の補塡として使うというよりは、ひとりの子どもの質を高めるために塾代として使われるなど、教育投資に使われることが考えられます。

一方で『現物給付』であれば、保育園の設置や幼児教育を改善することで、女性が安心して、しかもお母さんたちの子育て負担を軽減しながら社会で働く機会を増やすことができます。

現金給付による家庭が負担する子育ての費用の引き下げと、保育園など現物のサポートによる女性の育児負担の軽減、そして、家庭内での夫のサポートが出生率の引き上げには効果的です。

――そういう意味では、「こども家庭庁」がライフワークバランスを重視する方向にシフトしているというのは大きな意味があるのですね。しかし現状、男性側は育児休業を取りたいということを会社に伝えるのをいまだに躊躇してしまうという声も多く聞きます。

山口先生:2022年4月に、会社は従業員に対し育児休業の周知と、育児休業を取得する意思があるかの確認をすることが義務となりました。男性も育休を取ることができる権利があるということを会社側から伝えることで、以前と比べれば「育休を取りたい」と言いやすい環境になったのではないでしょうか。

――とはいえ、男性が育児休暇を実際に取得するとなった場合、給与や昇進への影響も考えてしまうのではないでしょうか?

山口先生:家計を支えるのは決して父親ひとりではありません。父親が育休をとっている間は、母親の育児負担が減り、また仕事復帰された方なら会社で活躍をすることができるため、結果的に家計がマイナスにはなりにくいと考えられるでしょう。

逆に、父親の育児の協力が得られず、母親の負担が大きくなり、働きながら子育てをすることができなくなり、仕事を辞めてしまうことのほうが家計にとっては大きなマイナスです。

今、子育て支援制度の中では『男性の家事・育児参加』というジェンダー平等という考え方が注目されています。2002年に行われた「国際社会調査プログラム(International Social Survey Programme:ISSP)」 では、調査した全17ヵ国(日本、アメリカ、スウェーデン、フランスなど)いずれの国でも、家事・育児を行うのは女性が中心ですが、北欧諸国やアメリカは相対的に男性の家事・育児の負担が高く(30%弱。ちなみに日本は約17%)、それらの国は出生率も高いというデータが出ています。

男性が育休を取得することで、子育てや家庭に対する価値観が変わり、家事・育児に対する理解が深まります。男性の意識の変化が女性に偏っていた子育ての負担を軽減することになり、将来的に夫婦間の間でも『さらに子どもを持とう』という意見の一致につながるのです。