「子育ては孤独だった。だからこそ自分の世界を持ちたかった…」『魔女の宅急便』角野栄子さん86歳の「子育て時代」

〈コクリコ〉オリジナルインタビュー 童話作家・角野栄子さん/『魔女の宅急便』と子育て

2021.03.11

新しいWEBメディア「コクリコ」のオリジナルインタビュー、最初のゲストとしてご登場いただくのは、「魔女の宅急便」シリーズ(福音館書店)でおなじみの角野栄子さん(86歳)。2018年には児童文学のノーベル賞とも呼ばれる「国際アンデルセン賞」を受賞し、世界的な注目を集めました。斬新なアイデアを紡ぎ、次々とユニークな作品を生み出す角野さんは、幼少期をどのように過ごし、作品を書くようになっていったのでしょう。子育て中の親御さんへ、育児のヒントになる全3回の連載インタビューです。

「気持ちいいライン」

――角野さんの作品はページをめくるたび、次はどうなるのか、わくわくと想像力をかき立てられます。どうやって作品を作っているのでしょうか?

書くときは、いつも「いきあたりばったり」。ストーリー全体が浮かんでいるわけではなく、ふと浮かんだ情景を絵にするところから始まります。

あるところにこんな家がある。そうすると、庭はどんな感じだろう。居間は? どんな人が住んでいる? ……と世界を広げて描いていき、箱庭をつくるように想像をふくらませていくんです。するとだんだん気持ちがその世界に入っていって、登場人物に吹き出しがついて、勝手にセリフをしゃべったりしていきます。

――創作のルールのようなものはないのですか?

私のなかには「気持ちいいライン」というのがあるんです。例えば洋服なら、自分にとって、着ているといい気持ちって思えるもの。文章も同じで、このラインを超えたものでないと、居心地が悪いの。そういうときは書き直します。

でも、直すことは全く苦じゃないんです。書き直すたびに発見があるし、新しい方向性も見えてくる。それがおもしろいのよね。

私は児童文学作家だけど、子どもに向かってこれを言いたい、というのはありません。まず自分で楽しく、気持ちいいラインで書いていく。ただそれだけ。子どもに何かを伝えようとして書くと押しつけになるでしょ。それは絶対避けたい。自由に読んでほしいんです。もちろん私の中のテーマはありますが、それは表には出さないで、物語に溶け込ませて書くようにしています。

――書くようになったきっかけは?

23歳で結婚し、1959年にふたりでブラジルに行くことになったのですが、帰国後、大学時代の恩師から「ブラジルでの経験を書いてみては」と声をかけていただいたこと。まさか書けるとは思ってもみませんでしたが、書いているうちに楽しくなって、私は書くことが好きなんだ! と気づきました。

作家になるとかプロになるとかじゃなくて、一生書くことだけは続けようと思いましたね。最初はなかなか書けなくて、何度も、多分十回以上も書き直しをしたと思います。でもそのたびに発見があって夢中になりました。その間、編集者が辛抱強く見守ってくれたことは、ほんとうにラッキーでした。

――デビュー作の『ルイジンニョ少年 ブラジルをたずねて』(ポプラ社)ですね。

はい。現地でポルトガル語を教えてくれたルイジンニョ君という少年をモデルにして子ども向けに書いた物語です。でも、デビューから7年ぐらいは、ずっと一人で書き続けていました。ようやく人にお見せできるようになって出したのが、『ビルにきえたきつね』『ネッシーのおむこさん』という二つの童話です。

写真提供・角野栄子オフィス

寝ている娘の横で原稿を書いた日々

――デビューの頃は、子育て真っ最中のお忙しい時期だったのではないですか。

子どもを育てることは喜びだけれど、ストレスも多いですよね。私が子育てしていた時代は高度成長期真っ只中。日本の男の人はみんな忙しくて、育児に協力してもらうなんて発想はなかった。

子どもは母親が育てるのが当然という風潮で、保育園も少なくて預けることもできず、四六時中子どもと一緒。孤独ですよ。まさに娘と二人で“陸の孤島”みたいでした。

子どもはかわいいし、大切に育てているつもりだけれど、自分らしいことはなにもできなかったんです。私は5歳のときに母親を亡くしたので、母親がどういうものかという実感がなくて。育児はこうでなければならない、とどうしても頭で考えてしまって、手加減するということができませんでした。離乳食は手作りして、おむつからなにから全部アイロンかけてね。完璧にやろうと思ったの。

いま考えてみると自己満足なんですけどね。私なりにいいお母さんになろうと、精一杯やっていたんです。

現代では、お父さんもずいぶん助けてくれて、いいバランスを保ってやっている方もいらっしゃると思いますが、お母さんひとりで子どもを育てている人もいるわけでしょう。その大変さはよくわかります。

――いまは情報がいっぱいありますから、こうしなきゃいけないっていう強迫観念もより強いかもしれないですね。

親っていうのは、いくら進んだ考えを持っていても、一度子どもを抱いたら保守的になるんですよ。動物だって、本能で子どもを守ろうとするでしょ。

そういう中で自分の世界を持つことはとても難しいですけど、何とか自分の好きなことを見つけて、お母さん自身がイキイキして過ごせるといいですね。

私は、たまたま「書く」という機会を与えられ、それに熱中して、自分の世界を持つことができたのね。それでバランスを保つことができたと思います。

――書く時間をどのように捻出されたのですか?

書く作業は、だいたい子どもが寝てからです。狭い家だったので、娘が寝ているそばに膝を立てて座り、膝の上に画板を置いて書いていました。彼女のそばにいないと安心できなかったの。

大変でしたけど、そんな日々が、その後の作品にもつながっていったのだと思います。

『魔女の宅急便』が生まれる

――『魔女の宅急便』は、角野さんの娘リオさんが12歳のときに描いた、ほうきにまたがる魔女の絵から生まれたとお聞きしていますが、そのときはどんなインスピレーションを受けたのでしょう?

黒いとんがり帽子の女の人がほうきにまたがって、空を飛んでいる絵でした。トランジスタラジオをぶら下げて、黒猫を連れてね。その絵を見て、おもしろいじゃない! こんなかわいい魔女の冒険物語を書いてみたい、と思ったの。

飛ぶんだったら、どこかへ行こう。どこかへ行くなら何かを運ぶ人にしよう。ものを託す人にも、受け取る人にもドラマがあるはず、それなら、なるべくおもしろいものを届けたい……と、あれこれ想像がふくらんで、1年間雑誌に連載して、その後本になりました。

写真提供・角野栄子オフィス

――「魔女の宅急便」の物語は1巻でキキの旅立ちから始まり、6巻でキキの双子の子どもたちが旅立つところで終わります。最初の巻から26年も書いていたのですね!

そうですね。とにかく、毎日、コツコツ。書かない日がなかったんです。

――キキが使える魔法は空を飛ぶことだけですが、なぜひとつにしたのですか?

いろんな魔法を使えたら、なんでも解決できてしまうでしょ? 魔法が一つなら、もし使えないときは、知恵を働かせ、工夫をして、なんとか解決しようとするでしょう。それで物語もおもしろくなると思ったんです。魔法が使えないぶん、想像をはたらかせなければならない。そのような想像力が魔法と言えるかもしれませんね。

――『魔女の宅急便』はキキとトンボさんの恋の話でもありますが、角野さんご自身の恋愛観も反映されているのでしょうか?

キキがトンボさんに自分をどのくらい好きか聞くところがありますね。そうすると、トンボさんが手のひらにちいちゃく丸を描いて、キキが「それだけ?」って聞き返します。好きっていう気持ちは測れるものじゃないのだから、「どのくらい好き?」っていう質問がそもそもおかしい。

でも……私自身、そういうふうに言っちゃう人なの。そんなわからんちんなところが、少しキキにも反映されているかもしれません(笑)。

(構成/五十嵐千恵子)

角野栄子さんインタビュー、「じぶんが子どもだったころ」編、「巣ごもり生活のヒント」編もお読みください!

〈コクリコ〉オリジナルインタビュー 童話作家・角野栄子さん/じぶんが子どもだったころ

〈コクリコ〉オリジナルインタビュー 童話作家・角野栄子さん/巣ごもり生活のヒント

![「卒園おめでとう」を伝える絵本3選! 門出を祝うプレゼントにぴったりな名作[絵本専門店の書店員が選出]](https://d34gglw95p9zsk.cloudfront.net/articles/images/000/045/879/large/fe3c9db7-2339-4abc-a2cd-c276cc46fa59.jpg?1772501924)

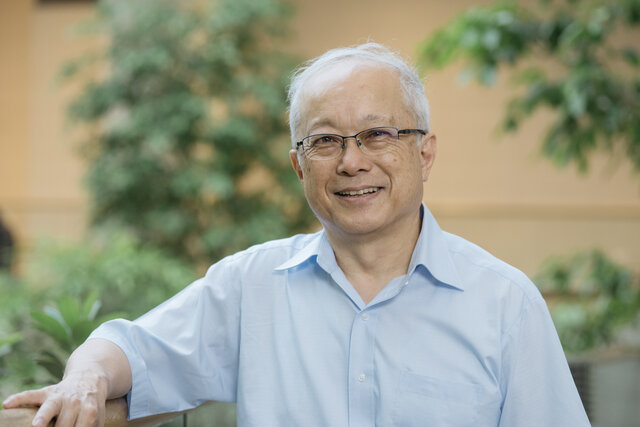

角野 栄子

1935年東京・深川生まれ。大学卒業後、出版社勤務を経て24歳からブラジルに2年滞在。その体験をもとに描いた『ルイジンニョ少年 ブラジルをたずねて』で、1970年作家デビュー。 代表作『魔女の宅急便』は舞台化、アニメーション・実写映画化された。産経児童出版文化賞、野間児童文芸賞、小学館文学賞等受賞多数。その他、「アッチ、コッチ、ソッチの小さなおばけ」シリーズ、『リンゴちゃん』『ズボン船長さんの話』。紫綬褒章、旭日小綬章を受章。2016年『トンネルの森 1945』で産経児童出版文化賞ニッポン放送賞、18年3月に児童文学の「小さなノーベル賞」といわれる国際アンデルセン賞作家賞を、日本人として3人目に受賞。 2023年には、江戸川区に「魔法の文学館」がオープンした。 写真提供:魔法の文学館 童話作家・角野栄子のオフィシャルサイト 魔法の文学館オフィシャルサイト

1935年東京・深川生まれ。大学卒業後、出版社勤務を経て24歳からブラジルに2年滞在。その体験をもとに描いた『ルイジンニョ少年 ブラジルをたずねて』で、1970年作家デビュー。 代表作『魔女の宅急便』は舞台化、アニメーション・実写映画化された。産経児童出版文化賞、野間児童文芸賞、小学館文学賞等受賞多数。その他、「アッチ、コッチ、ソッチの小さなおばけ」シリーズ、『リンゴちゃん』『ズボン船長さんの話』。紫綬褒章、旭日小綬章を受章。2016年『トンネルの森 1945』で産経児童出版文化賞ニッポン放送賞、18年3月に児童文学の「小さなノーベル賞」といわれる国際アンデルセン賞作家賞を、日本人として3人目に受賞。 2023年には、江戸川区に「魔法の文学館」がオープンした。 写真提供:魔法の文学館 童話作家・角野栄子のオフィシャルサイト 魔法の文学館オフィシャルサイト