2020年度からスタートした小学校での「プログラミング教育」。

そう聞くと、プログラミング言語を覚えたり、コードの書き方を学ぶといったコンピュータープログラムの開発を思い浮かべてしまいます。しかし、小学校のプログラミング教育では、そういった技術を学ぶのではなく、「プログラミング的思考」を学ぶことが主な狙いです。

このシリーズでは、プログラミング教育が小学校で始まった背景や狙い、授業の内容、おうちでもできる学習法などについて、小学校の先生を対象にプログラミング教育の研修を行っている茨城大学准教授の小林祐紀先生に伺いました。

全3回シリーズの第1回目は、小学校のプログラミング教育の現状を紹介します。

プログラミング教育とはいったいナニ?

プログラミング教育が始まったといっても、新しい科目が追加されたわけではないと小林先生は話します。

「小学校のプログラミング教育は、新しい科目として時間が追加されたわけではなく、算数や理科、社会などの教科学習の中で勉強しています。

文部科学省によれば、既存の教科とプログラミング教育を掛け合わせて学ぶことで、教科学習の学びをより確実なものにしていくなどの狙いがあります」(小林先生)

「プログラミング教育は小学校1年生から取り組みがスタートしています。例えば、低学年では図工の時間に自分で考えた2コマのお話をアプリを使ってアニメーション化しています。

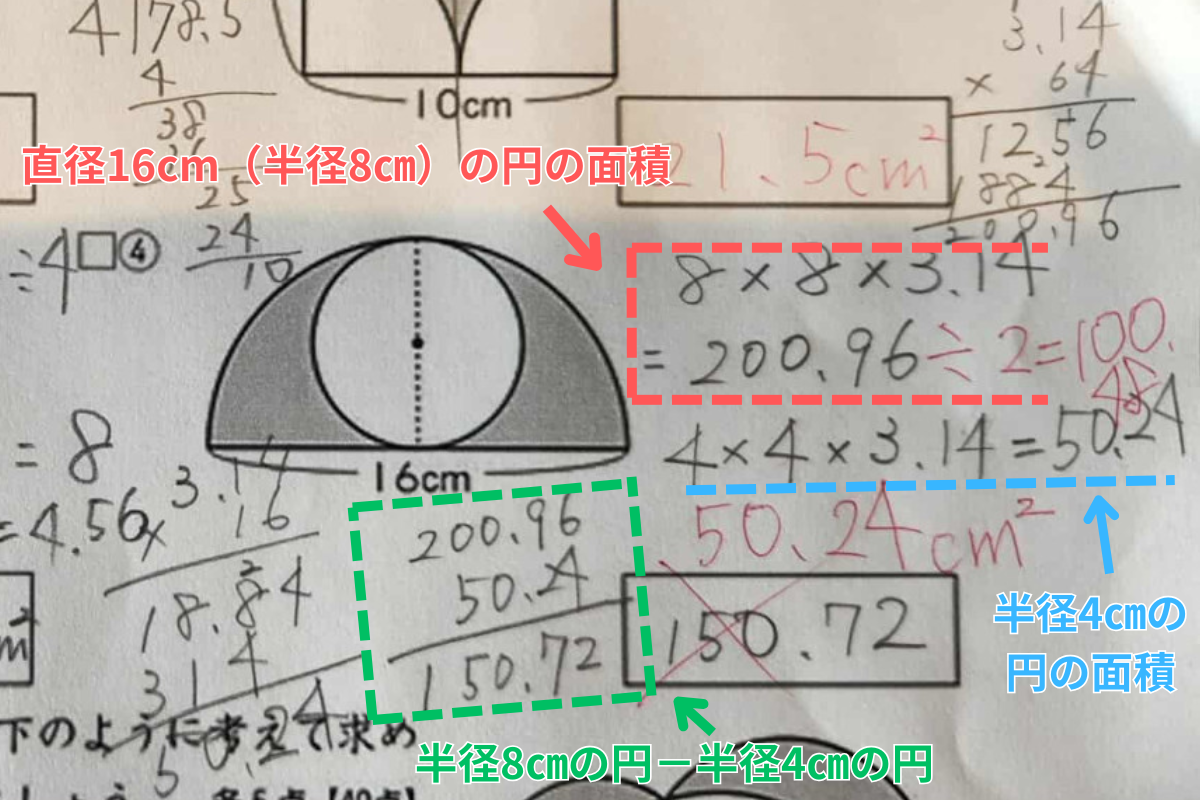

これが5年生になると、算数の時間にプログラミングを通して正三角形を作図し、どのような順序で組み合わせれば正三角形ができるのかということを論理的に考えたりしています」(小林先生)

こうした小学校のプログラミング教育には、3つの狙いがあると小林先生は語ります。

① 『プログラミング的思考』を育むこと。

② プログラムの働きや良さ、情報社会がコンピューター等の情報技術によって支えられていることなどに気づけるとともに、コンピューター等を上手に活用して身近な問題を解決したり、よりよい社会を築こうとする態度を育むこと。

③ 各教科等の内容を指導する中でプログラミング教育を実施する場合は、それらの学びをより確実なものとすること。

※文部科学省『小学校プログラミング教育の手引(第三版)』より

「①のプログラミング的思考を学ぶとは、具体的には、課題解決に向けての論理的思考を養うことを指します。

現在、小学校ではこれら3つの狙いを軸に、算数や社会などの教科学習と掛け合わせて勉強しているんです。

小学校でプログラミング教育が始まったことには、大きな意味があります。なぜなら、子どもたちが大人になり、自身が主役となって生きる未来では、プログラミング教育で育んだ力が必要だからです」(小林先生)

プログラミング教育が必要な本当のワケ

スマホやパソコンなど、多くの情報機器に囲まれて暮らすデジタルネイティブの子どもたち。早いうちからプログラミング教育が必要なことはわかりますが、教育実施の背景を深く知っている方はあまり多くありません。プログラミング教育が必要な本当のワケを小林先生はこう語ります。

「小学生の子どもたちが大人になったときの世の中は、今の大人が経験していない予測困難な社会です。その中で子どもたちは、自分達の『今』と『未来』を作っていく一人として振る舞う必要があります。

そして、その世界ではテクノロジーが生活に根付いています。プログラミング教育は子どもたちの将来のために、子どもたちが科学技術の可能性に気づき、その基本的仕組みを理解する力を育てるために始まったといえます」(小林先生)

「給食の準備」がプログラミングの授業に⁉︎

プログラミング教育を受けたことがない親世代には、まだまだ授業内容がイメージしづらいでしょう。実際、どのようにして授業が行われているか、小林先生が紹介してくれました。

![“高い絆創膏” 不適切な使い方をすると化膿!? 「正しい使い方」とは[医師監修]](https://d34gglw95p9zsk.cloudfront.net/articles/images/000/045/050/large/72bf4190-f850-4e30-99f1-d97fcf8571f2.jpg?1765410326)

![子どもに“高い絆創膏”と“安い絆創膏”どう使う? 「重ね貼りOK?」「やけどに貼っていい?」などの疑問に皮膚科医が回答[医師監修]](https://d34gglw95p9zsk.cloudfront.net/articles/images/000/045/053/large/59717e7c-3955-4664-a71c-e2a2e8b45c97.jpg?1765256342)

![クリスマスプレゼントにおすすめの“小学生向け絵本”3選[子どもの本専門店・店長が選出]](https://d34gglw95p9zsk.cloudfront.net/articles/images/000/044/835/large/add5217c-b623-4fe3-aae5-53a1f5e2ba64.jpg?1763085159)