夏休みに親子で読みたい「SDGsがよくわかる本」3冊|夏休みの「自由研究」「読書感想文」にお悩みの方は必見!

「ごみ問題」「海の資源」「多様性」が学べる! 夏休みの宿題におすすめの本をご紹介

2025.07.28

ライター:高木 香織

でも、詳しい内容はちょっとわかりにくいもの。「SDGsってどんなこと?」と子どもたちに聞かれても、とまどってしまう方もいるのではないでしょうか。

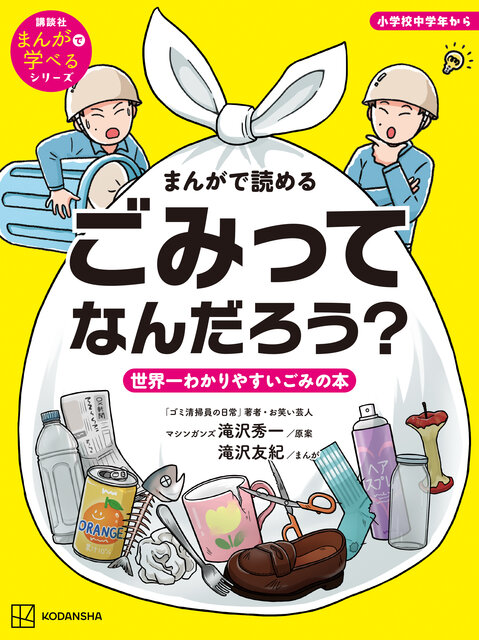

そこで、SDGsがよくわかるおすすめの本をこっそり教えちゃいましょう。『まんがで読める ごみってなんだろう? 世界一わかりやすいごみの本』『カキじいさん、世界へ行く!』『おさるのしま』の3冊です。

どの本もとっても面白くて、子どもと一緒に楽しめる本です。学校の夏休みの自由研究や読書感想文にもぴったりですよ!

SDGsとは?

SDGsとは?

「持続可能な開発目標」のことをいいます。すべての人々にとってよりよい未来をつくるために目指していきたいことです。

貧困や不平等、気候変動、環境劣化、繁栄、平和と公正など、わたしたちがかかわる地球規模のたくさんの問題を解決していこうというものです。

世界中のだれひとり置き去りにしないように、2030年までにやり遂げようと、世界中の人たちが努力しています。

【SDGs学べる本①】『まんがで読める ごみってなんだろう? 世界一わかりやすいごみの本』──住み続けられる街をつくろう

発売日:2025/07/28

定価:1980円(税込)

これってどういうこと? ちょっと考えてみましょう。

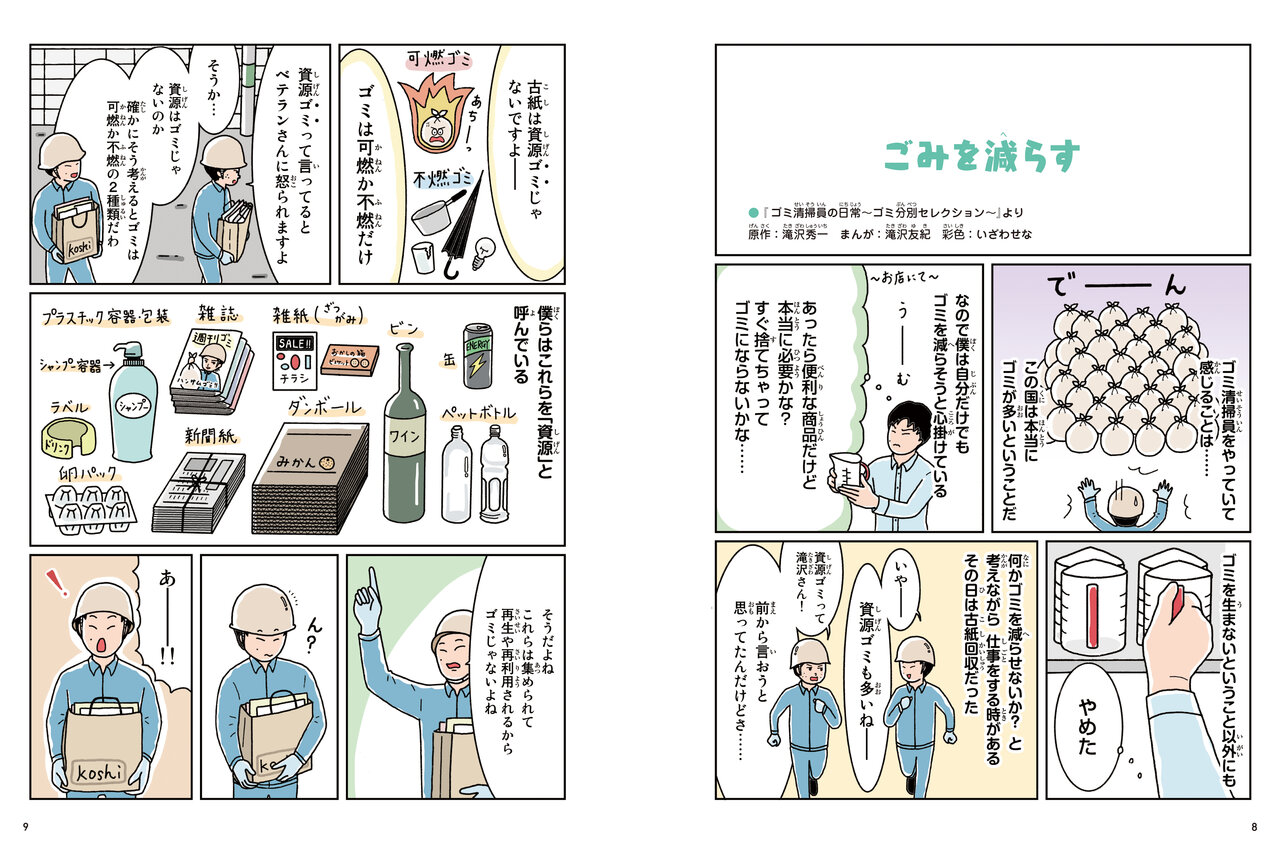

「ごみ」を出すとき、皆さんの家でも、「ごみ」の種類によって分けて出しているでしょう。どんな種類がありますか?「可燃ごみ(燃えるごみ)」「不燃ごみ(燃えないごみ)」「資源ごみ」「粗大ごみ」に分けている地域が多いのではないでしょうか。

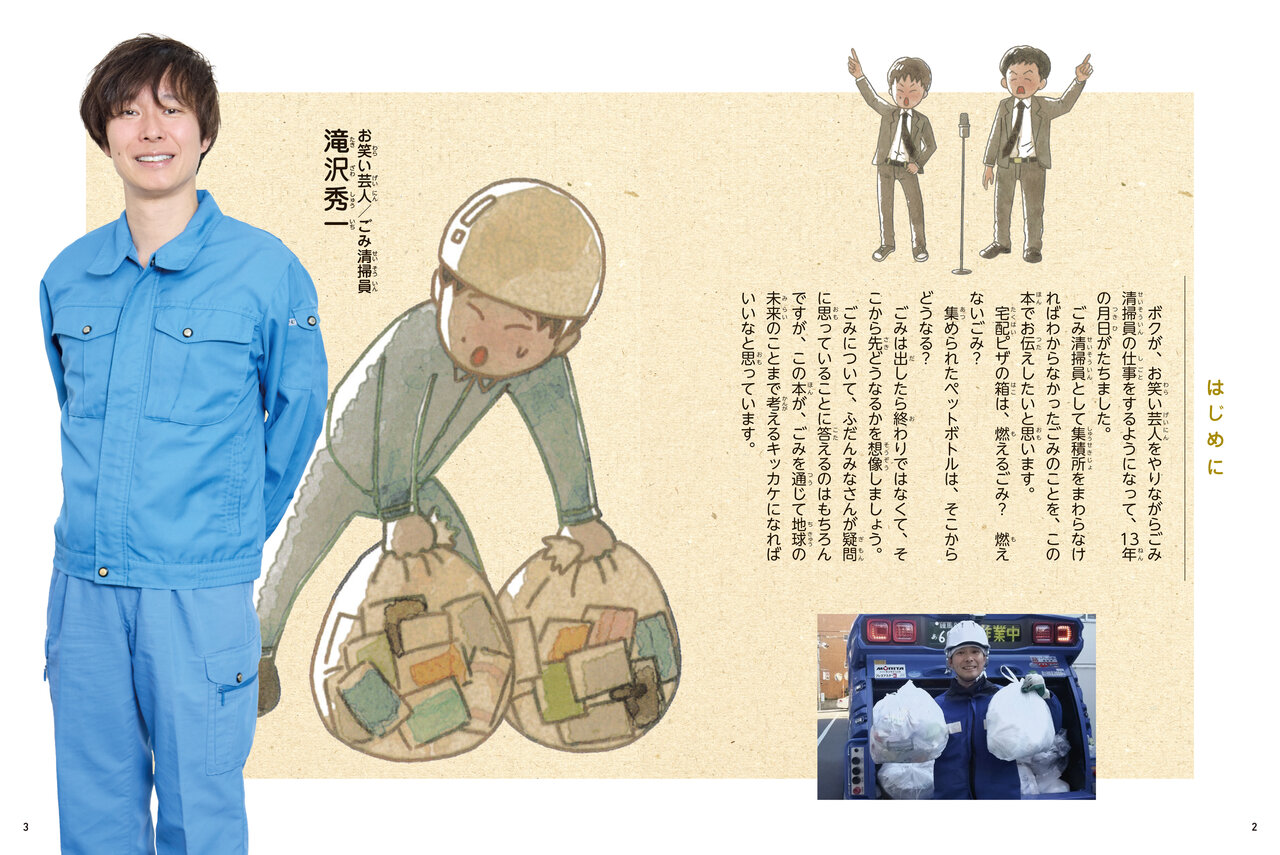

じつはこの「資源ごみ」、ごみ清掃員の人たちは「ふたたび使える大事なもの」という愛をこめて、「資源」と呼ぶそうです。プラスチックや段ボール、ペットボトルや空き缶などは、かたちを変えてこれからも役に立つ「資源」なのです。

「ごみ」は、その人にとっては「いらないもの」。でも、別の人にとっては「使えるもの」かもしれないし、形を変えれば「また使えるもの」になるかもしれません。形を変えることを「リサイクル」といいます。

でも、「リサイクル」すれば、ふたたび「資源」としてみんなに役に立つものに生まれ変われるのです。

今、「ごみ」が増えて困っています。同時に、「資源」はなくなりそうで心配です。「資源」がなくなってからでは遅いのです。

それなら、みんなは限りがある「資源」と増え続ける「ごみ」の問題に何ができるでしょう? この本は、そんなことを考えるお手伝いをしてくれます。

お話の途中に入っている滝沢さんのまんがには「そうだったんだ!」という発見がいっぱい。読むのを助けてくれますよ。

この本で学べるSDGsは?

この本で学べるSDGsは?

急速な都市化がもたらす課題のひとつに、都市内部の固形廃棄物の安全な除去と管理があげられます。都市の繁栄と成長を継続しながら、資源利用を改善していく未来をつくる必要があります。

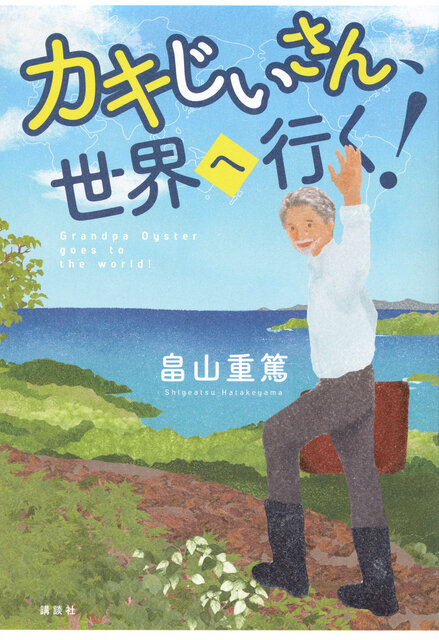

【SDGs学べる本②】『カキじいさん、世界へ行く!』──海の恵みを安心して食べられるために

発売日:2024/10/09

定価:1650円(税込)

カキが大好きなカキじいさんは、「おいしいカキを育てて、多くの人に喜んでもらいたい。それには世界のカキのことを、もっと知りたい!」と思い、旅に出ます。

フランス、スペイン、アメリカ、中国、オーストラリア、ロシア……。その国々で、カキじいさんは、珍しくておいしいカキや、同じ志を持つ人々に出会います。

カキじいさんが住んでいるのは、宮城県の小さな漁村です。でも、「たくさんの人においしいカキを届けたい」と勉強するカキじいさんのもとには、世界中からたくさんの人々が集まります。

そして、広く学びたいと願うカキじいさんは、引き寄せられるように日本を飛び出して世界に向かいます。

カキじいさんの生き方からは、「ひとつのことに一生懸命に取り組むと、広い世界を見られるようになる」ことを教えられます。

世界には、カキが元気いっぱいに育っている海がありました。一方で、豊かだった海が汚れて生き物が姿を消した海もありました。

世界中の国々の海を見たカキじいさんは、「人類が生き延びる道は明白だ。生ガキを安心して食べられる海と共存することである」とつぶやくのでした。

この本で学べるSDGsは?

この本で学べるSDGsは?

私たちの飲料水や食物の多く、さらには大気中の酸素でさえ、海からもたらされたもの。海は地球を人間が住める場所にしている大切な場所なのです。

海洋と海洋資源を大切に守り、持続可能な形で利用することが大切です。「カキをおいしく育てる」という視点から世界を見ることで、海や地球の未来の姿を想像し、取り組むべき問題までが見えてきます。

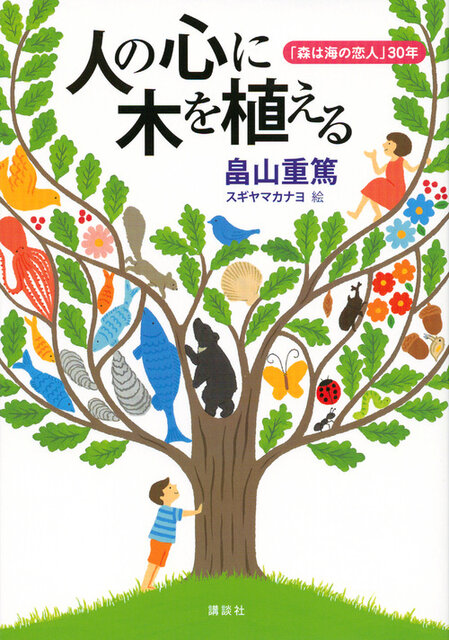

こちらもおすすめ『人の心に木を植える 「森は海の恋人」30年』

発売日:2018/05/30

定価:1540円(税込)

「森は海の恋人」の合い言葉をかかげて、気仙沼のカキ漁師・畠山重篤さんたちが植林運動を始めて、今年で30年になります。

「森は海の恋人」の合い言葉をかかげて、気仙沼のカキ漁師・畠山重篤さんたちが植林運動を始めて、今年で30年になります。

その間、東日本大震災が発生し、「千年に一度」と言われる大津波に襲われました。すべてが流され、海は死んだかに見えました。しかし、まもなくして海に魚たちがもどってきました。

それは山に木を植えつづけ、海に流れこんでいる川と背景の森林の環境を整えたゆえの成果だったのです。

【SDGs学べる本③】『おさるのしま』──「多様性」について考えよう

発売日:2025/01/30

定価:1540円(税込)

ぼくは おさるです。みなみの しまに すんでいます。ぼくは このしまで みんなと くらしています。おさるのしまでは いつも おんなじ まいにちが つづきます。

ぼくは おさるです。みなみの しまに すんでいます。ぼくは このしまで みんなと くらしています。おさるのしまでは いつも おんなじ まいにちが つづきます。

でも、あるひ もりの おくから おそろしい こえが ひびいてきました。こわいまものでしょうか。まものの しょうたいはなんでしょう。

「よくわからないと こわいんだね」と、ぼくは いいました。

「わからないまま こわがっていると どんどん こわくなるんだ」

そうおもったぼくは、おそろしいこえの しょうたいを つきとめてやろうと おもい、もりのなかに はいっていきます。まもののしょうたいは、おおきな こえで ほえるおさるでした。とっても うれしい「なーんだ」でした。

ちょっと ちがっているけれど あとは だいたい おんなじです。ここは おさるのしま。みんなと いっしょに くらしていきます。

「おさる」シリーズは、1991年刊行の『おさるのまいにち』以来、「絵本のつぎに子どもがじぶんで読める本」として、子どもたちに親しまれてきたロングセラーです。

累計は36万部を超え、路傍の石幼少年文学賞、IBBYオナーリスト選出、産経児童出版文化賞、野間児童文芸賞を受賞するなど、とても高い評価を得てきました。

小学生初級の子どもたちには、リズム感のよいやさしい言葉と、親しみやすい絵が心に残ります。

この本で学べるSDGsは?

この本で学べるSDGsは?

ほえるのが好きなおさるたちは、海の向こうの大きな陸地からやってきました。森林が失われて暮らしていけなくなったからです。

森林がなくなると、たくさんの生き物が生きていけなくなります。島に引っ越してきたほえるのが好きなおさるたちも、ちょっと違うだけで同じおさる。

だから、いつもと同じように、いっしょに暮らしていくのです。この本は「多様性」の大切さについて書かれています。私たち世界中の人間についても、深く考えさせられます。

こちらもおすすめ『おさるのまいにち』

発売日:1991/05/16

定価:1320円(税込)

小さな島のさるたちの、のどかな毎日。ぼくはおさるです。毎朝起きるとおしっこをして、ごはんを食べて、遊んで、のみとりをして、ひるねして……あっ、うみがめのおじいさんが、およいできた!

小さな島のさるたちの、のどかな毎日。ぼくはおさるです。毎朝起きるとおしっこをして、ごはんを食べて、遊んで、のみとりをして、ひるねして……あっ、うみがめのおじいさんが、およいできた!

著者プロフィール

1976年東京都生まれ。太田プロダクション所属。1998年、西堀亮とお笑いコンビ「マシンガンズ」結成。お笑い芸人としての芸能活動と並行して、2012年からごみ清掃員として働く。

2019年刊行のまんが『ゴミ清掃員の日常』と2020年刊行の『ゴミ清掃員の日常 ミライ編』(いずれも講談社)は累計10万部を突破。2020年から、環境省サステナビリティ広報大使。消費者庁『食品ロス削減推進大賞』の委員長賞を受賞。エッセイ集『このゴミは収集できません』(白夜書房)、『ごみ育』(太田出版)、『すごいゴミのはなし』(学研プラス)など著書多数。

結成16年以上のベテラン芸人たちによるトーナメント形式の賞レース「THE SECOND」では、2023年準優勝、2025年ベスト8。

●畠山重篤(はたけやま・しげあつ)

宮城県のカキ・ホタテ養殖家。1943年、中国・上海生まれ。「牡蠣の森を慕う会」元代表。1989年より「森は海の恋人」を合い言葉に植林活動を続ける。

『漁師さんの森づくり』(講談社)で小学館児童出版文化賞・産経児童出版文化賞JR賞、『日本〈汽水〉紀行』(文藝春秋)で日本エッセイスト・クラブ賞、『鉄は魔法つかい:命と地球をはぐくむ「鉄」物語』(小学館)で産経児童出版文化賞産経新聞社賞を受賞。

その他の著書に『森は海の恋人』(北斗出版)、『リアスの海辺から』『牡蠣礼讃』(ともに文藝春秋)、『人の心に木を植える』(講談社)などがある。2025年、逝去。

●いとうひろし

1957年、東京都生まれ。早稲田大学教育学部卒。大学在学中より絵本の創作をはじめ、1987年、絵本『みんながおしゃべりはじめるぞ』でデビュー。

作品に『ルラルさんのにわ』(絵本にっぽん賞)、『おさるのまいにち』『おさるはおさる』(ともに路傍の石幼少年文学賞)、『おさるになるひ』(産経児童出版文化賞、IBBYオナーリスト選出)、『おさるのもり』(野間児童文芸賞)、『だいじょうぶだいじょうぶ』(講談社出版文化賞絵本賞)、『ごきげんなすてご』シリーズなど、多数がある。

高木 香織

出版社勤務を経て編集・文筆業。2人の娘を持つ。子育て・児童書・健康・医療の本を多く手掛ける。編集・編集協力に『美智子さま マナーとお言葉の流儀』『子どもの「学習脳」を育てる法則』(ともにこう書房)、『部活やめてもいいですか。』『頭のよい子の家にある「もの」』『モンテッソーリで解決! 子育ての悩みに今すぐ役立つQ&A68』『かみさまのおはなし』『エトワール! バレエ事典』(すべて講談社)など多数。著書に『後期高齢者医療がよくわかる』(リヨン社)、『ママが守る! 家庭の新型インフルエンザ対策』(講談社)がある。

出版社勤務を経て編集・文筆業。2人の娘を持つ。子育て・児童書・健康・医療の本を多く手掛ける。編集・編集協力に『美智子さま マナーとお言葉の流儀』『子どもの「学習脳」を育てる法則』(ともにこう書房)、『部活やめてもいいですか。』『頭のよい子の家にある「もの」』『モンテッソーリで解決! 子育ての悩みに今すぐ役立つQ&A68』『かみさまのおはなし』『エトワール! バレエ事典』(すべて講談社)など多数。著書に『後期高齢者医療がよくわかる』(リヨン社)、『ママが守る! 家庭の新型インフルエンザ対策』(講談社)がある。