【発達障害・発達特性のある子】医療機関を受診する目安を「療育の専門家」が解説

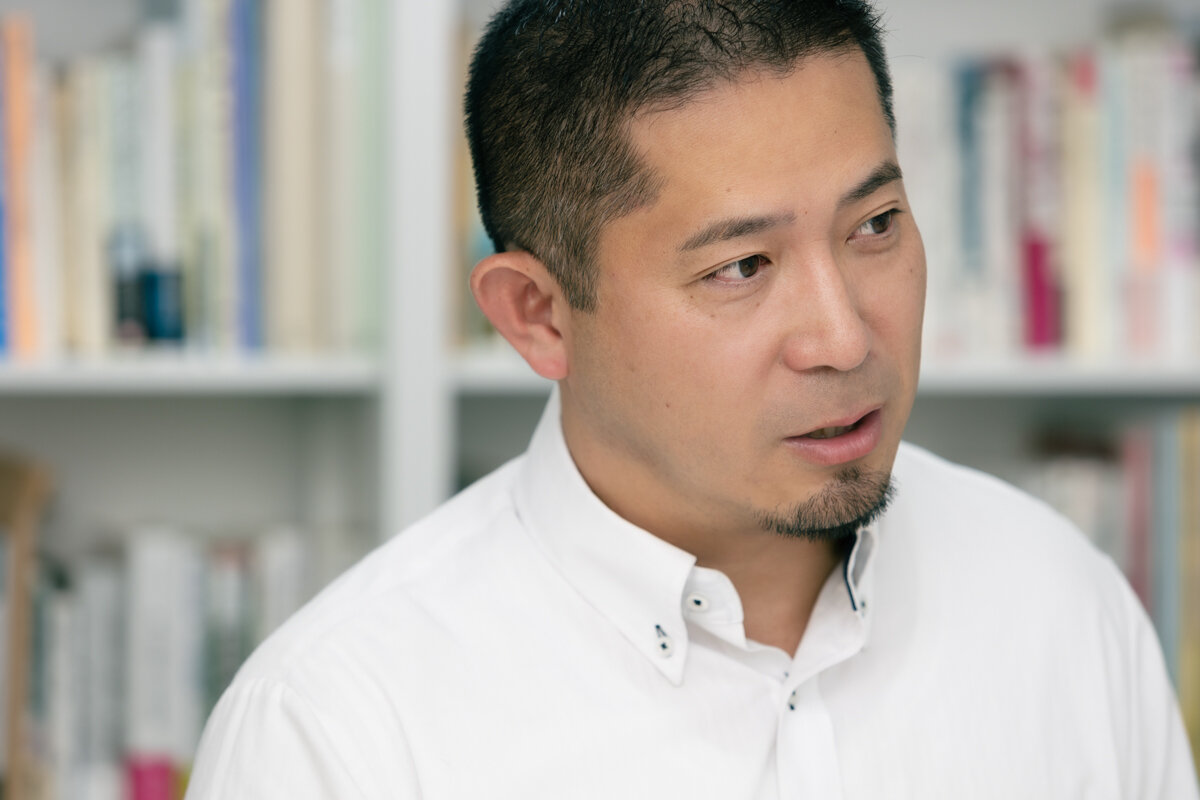

#6 医療機関を受診する目安やタイミングは?〔言語聴覚士/社会福祉士:原哲也先生からの回答〕

2024.05.13

一般社団法人WAKUWAKU PROJECT JAPAN代表・言語聴覚士・社会福祉士:原 哲也

発達障害や発達特性のあるお子さんの保護者の方からのご相談に、言語聴覚士・社会福祉士であり、発達障害のお子さんの療育とご家族の支援に長く携わってきた原哲也先生がお答えします。

お子さんとの生活が楽しくなり、保護者の方の負担が軽くなるような実践的なアドバイスをお伝えしていきます。第6回は、こちらのご相談です。

子どもの発達に不安があった場合、医療機関を受診する目安やタイミングを教えてください。

【発達障害・発達特性のある子のお悩みに専門家が回答】これまでの回を読む

第1回 発達障害かどうか気になります

第2回 2歳ですが言葉が遅く心配

第3回 偏食がひどくて困っています

第4回 子どもが真夜中まで起きている

第5回 「こだわり行動」とは? 種類・原因・対応

子育てをする中で、育児書の「標準」や周りの子と比べて「ことばが遅い」「落ち着かない」「癇癪が激しい」などと保護者が感じることがあります。そのうえ、周りから「◯◯ちゃん、ことばが出てないみたいだけど大丈夫なの?」などと言われたりすると、無性に気になってくる。夜、子どもを寝かしつけた後、「ことば 遅い」「落ち着かない」「癇癪」などのキーワードでネット検索してみる。そこで目にするのが「発達障害」ということばです。

「え? まさか発達障害?」

子どもの今の発達の状況を、個人差の範囲内として様子を見ていていいのか、それとも医療機関などの専門機関を受診して療育を始めたほうがいいのか? 保護者が最初に悩むところです。

どのように考えればいいのか、私の思うところをお伝えしようと思います。

療育はどんなことをするのか

「療育」は「医療・治療」と「教育」を合わせたことばです。発達障害のある子は、生まれつきの脳の機能的特性により「視覚優位(目からの情報が入りやすい)」や「体の使い方がぎこちない」などのさまざまな発達の特徴があり、コミュニケーションやことば、日常生活の動作などで「生活のしにくさ」が出てきます。

この「生活のしにくさ」=「本人や周りが生活面で困っている状態」が、発達障害でいう『障害』であり、療育は、この「生活のしにくさ」を軽減するためにおこなわれます。

「生活のしにくさ」は、保育園等の集団に入って初めて顕在化することもありますが、早いと1歳半ごろからわかることもあります。療育では「生活のしにくさ」を軽減することで、子どもが安心して家族や仲間と関わり、主体的に社会生活を送れるように支援していきます。

また、発達障害の子どもは、自分に合った学び方でないと学べません。「何度言ってもわからない」「𠮟っても、怒っても、響かない」という話をよく聞きますが、この場合、子どもの特性への理解や対応が適切でないことがほとんどです。しかし、子どもへの適切な理解と対応を検討し、子どもに合った学び方を工夫することで、子どもはさまざまなことを学べるようになっていきます。適切な理解と対応によって、子どもがさまざまなことを学べるようにしていくのも療育の目的です。

ですから、もし、子どもと生活する中で「生活がしにくい」、そして子どもを「どう理解し、どう対応したらいいかわからない」という状態が続いているなら、それは療育による支援を考えてよいタイミングだと思います。

![クリスマスプレゼントにおすすめの“小学生向け絵本”3選[子どもの本専門店・店長が選出]](https://d34gglw95p9zsk.cloudfront.net/articles/images/000/044/835/large/add5217c-b623-4fe3-aae5-53a1f5e2ba64.jpg?1763085159)