自由研究にも使える!ちょっと本格的な化石の写真の撮り方を古生物学者が伝授!

【ちょっとマニアな古生物のふしぎ】古生物学者・相場大佑先生が見つけた古生物のふしぎ

2025.08.07

古生物学者:相場 大佑

そのため、論文にのせる化石の写真はとても大切で、僕たちはできるだけこだわって、ていねいに写真を撮ります。今日は、そんな“ちょっと本格的な化石の写真の撮り方”を紹介します!

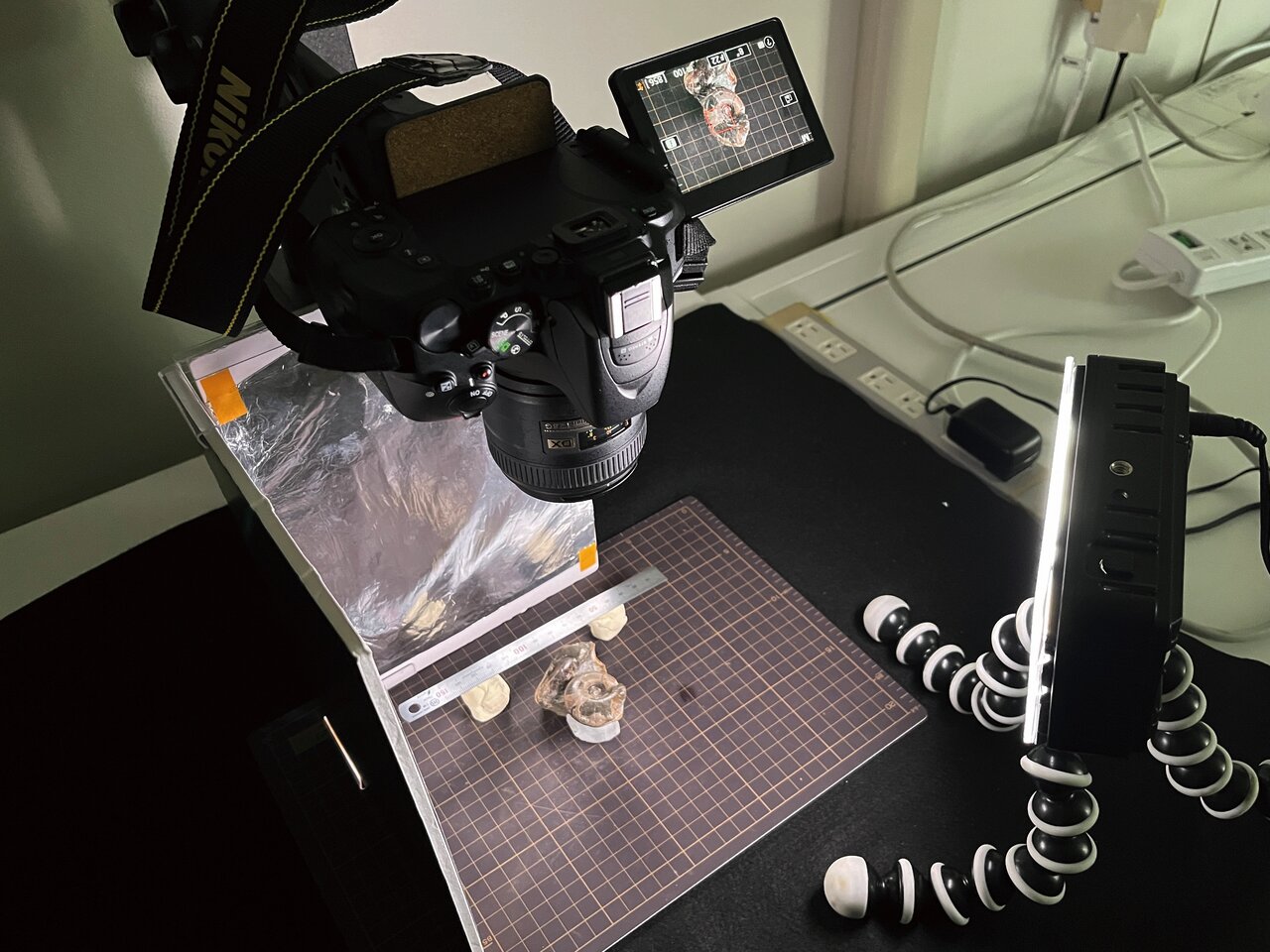

基本の撮影セット

まず大事なことは、「カメラは手で持たずに、三脚やコピースタンドなどでしっかり固定する」こと。ちょっとの手ぶれで写真がぼやけてしまうと台無しになってしまうからです。

一眼レフカメラという本格的なカメラを使います。化石の大きさに合わせてレンズを変えたり、光の当て方や撮るタイミングをコントロールしたりする必要があるからです。

部屋の明かりは消して、ライトを1つだけつけます。僕が使っているライトは「パネルライト」といって、光の強さや向きを細かく調節できるものです。ライトの当て方にもルールがあり、「化石の左上」から光を当てるのが化石研究界での決まりです。ライトの反対側には反射板を置いて、化石の右下の部分が暗くなりすぎないように調整します。

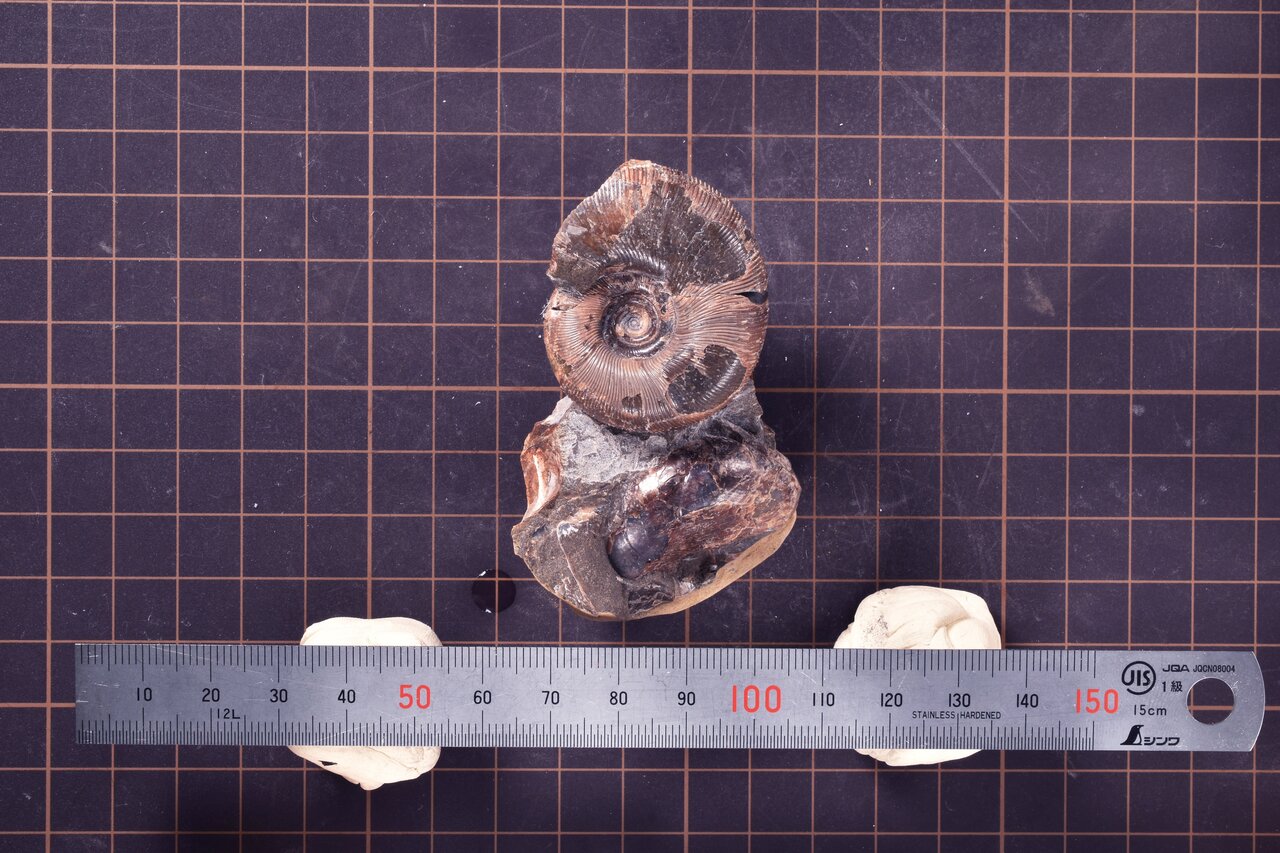

また、化石の大きさがわかるように定規を一緒に写すのも忘れてはいけません。背景は光を反射しにくい黒や暗めの色がいいです。今回は茶色のカッターマットを使っていますが、本当は光を吸収する黒いフェルトなどが一番いいです。

ピントとカメラの設定