本に熱中しすぎて牛に衝突!? 86歳の角野栄子さんに、80年前の思い出を聞いてみました

〈コクリコ〉オリジナルインタビュー 童話作家・角野栄子さん/じぶんが子どもだったころ

2021.03.18

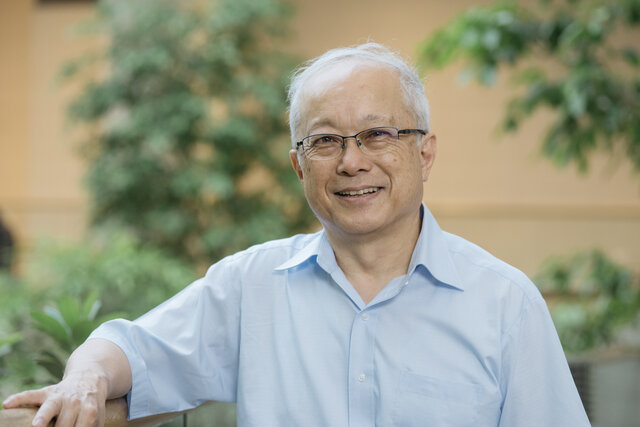

新しいWEBメディア「コクリコ」のオリジナルインタビュー、最初のゲストとしてご登場いただくのは、「魔女の宅急便」シリーズ(福音館書店)でおなじみの角野栄子さん(86歳)。2018年には児童文学のノーベル賞とも呼ばれる「国際アンデルセン賞」作家賞を受賞し、世界的な注目を集めました。斬新なアイデアを紡ぎ、次々とユニークな作品を生み出す角野さんは、幼少期をどのように過ごし、作品を書くようになっていったのでしょう。子育て中の親御さんへ、育児のヒントにもなる全3回のインタビューです。

写真提供・角野栄子オフィス

孤独を、想像でなぐさめていた

――幼少期のことを教えてください。

5歳になってすぐに実の母親を亡くしました。母の記憶はほとんどありませんが、そのとき受けた死の衝撃は大きかった。

「死んだ人はどこへいの?」ときいても答えはなく、ただ、そばにいた大切な人が突然いなくなってしまうという現実。自分ではどうすることもできない、ここではない違う世界への恐れで、情緒不安定になっていましたね。

「ここではない違う世界」なんていう言葉は、子どものときのボキャブラリーのなかにあったわけじゃないですよ。ただ、心が充たされないときには、見えない向こうの世界を想像して、遊びにいくということをしていました。

――それが幼い角野さんは心のバランスを保っていたんですね。

母が死ぬ前からも、そんな世界があるということは感じていたと思うんです。暗いところは怖いけれど、なにがいるのかなと想像する子どもでした。珍しがり屋で、見えないものを見てみたいという気持ちもありましたね。

その一方で、私は泣き虫でした。いろんなことに怯えていたの。母がいなくなったから、父もそのうちいなくなってしまうんじゃないかとか。そう思いはじめると泣けてくるわけですよ。

母親がいないからさびしい。そこで想像の物語を作って、自分をなぐさめる。想像の中で、家を出ていろんな冒険や面白い体験をして帰ってくる。シンプルでしょ。ワンパターンの「家出物語」です。

物語の中の違う世界を想像しただけで元気になれた。これって、じつは物語の基本なんですよね。物語の中に入って、冒険して、「あーたのしかった」と安心して帰ってくる。本の扉を開いてから、閉じるまでの間の世界ね。

写真提供・角野栄子オフィス

体に染み込んだ、ことばのリズム

――お父さまはどういう方でしたか?

父は東京の下町育ち。歯切れのよいリズミカルな言葉で、いろんな物語を読んだり、語ったりしてくれました。父のたっぷりしたあぐらのなかに座って「ももたろう」を何度も読んでもらったことは忘れられない思い出です。

「おおきなももが どんぶらこう すっこうこうと ながれてきました」

そんな父の声がいまでも聞こえてくるんですよ。

ほかにもそんなにたくさんではないけれど、落語や歌舞伎など、いくつかのお話を何度も、独特な節回しで聞かせてくれました。父が楽しそうに話すから、私も物語が好きになったんじゃないかしら。

――角野さんの作品には音読したときの心地よいリズムがありますが、その頃の影響なんですね。

結婚してブラジルにいったとき、言葉を習得するのにも、この子どものころから体に染み込んでいるリズムが役立ちました。

コミュニケーションには言葉のリズムがすごくものを言うんですよ。言葉というのは、体から湧き上がってくるものですから。

母が亡くなって2年すると父は再婚。それから戦争で疎開生活です。父は徴用されたので、物語を通じた父との濃密な時間はわずかな期間でした。それでも、私の言葉の種になっていますね。

欧米文化にどっぷり浸かった思春期

――戦後の生活はどのようでした?

終戦のころはまだ10歳で、当然世の中のこともよくわかっていなかったんです。戦争に対しての批判精神もなかったですね。世の中が変わったという強烈な印象はありましたが。

ただ、それまでぜいたくは封印されていた時代から、音楽や映画、文学などの外国文化が一気に流れ込んできて、空がぱーっと晴れた、という感覚があります。

敗戦から2年くらいは千葉県の疎開先にいたんですよ。東京に戻ったとたん、ラジオからはジャズが流れ、それからそんなに多くはなかったけれど、翻訳の本が出てきましたし、あとは映画ね。フランス映画、イタリア映画、アメリカ映画。それらの洗礼をものすごく浴びるわけ。夢中になりました。だって美しいし、それまでの私たちの暮らしから比べると夢みたいな世界なんですもの。

それですっかり外国かぶれ。一種の興奮状態よね。文化と言えるかどうかわからないけれど新しい世界。輸入品の風潮にすっかり吸い上げられちゃった。

――怒涛のごとく押し寄せてきた外来文明に、どっぷりと浸かったわけですね。

そもそもが、知りたがり屋、見たがり屋で、冒険好きという性格。

今なら、敗戦という社会環境としても理解できますが、その当時10歳の子どもにそんな意識はなくて、ただただ楽しく、おもしろく、華やかなものに心奪われていました。

――本はどのようなものを読んでいましたか?

『秘密の花園』『小公女』『小公子』などを夢中で読みました。戦前も翻訳はありましたが、読んだのは戦後ですね。

ほっぺたが熱くほてるくらい熱中して読んだものです。そんな深い読書を通して、言葉が積もっていったという感覚はあります。

学校から帰りに、歩きながら読んで、電信柱にくくりつけられていている牛にぶつかったこともあるわ。いまの人たちは歩きスマホをして危ないっていうけれど、私も同じようなものでしたね(笑)。

(構成/五十嵐千恵子)

角野栄子さんインタビュー、「『魔女の宅急便』と子育て」編、「巣ごもり生活のヒント」編もお読みください!

〈コクリコ〉オリジナルインタビュー 童話作家・角野栄子さん/『魔女の宅急便』と子育て

〈コクリコ〉オリジナルインタビュー 童話作家・角野栄子さん/巣ごもり生活のヒント

角野 栄子

1935年東京・深川生まれ。大学卒業後、出版社勤務を経て24歳からブラジルに2年滞在。その体験をもとに描いた『ルイジンニョ少年 ブラジルをたずねて』で、1970年作家デビュー。 代表作『魔女の宅急便』は舞台化、アニメーション・実写映画化された。産経児童出版文化賞、野間児童文芸賞、小学館文学賞等受賞多数。その他、「アッチ、コッチ、ソッチの小さなおばけ」シリーズ、『リンゴちゃん』『ズボン船長さんの話』。紫綬褒章、旭日小綬章を受章。2016年『トンネルの森 1945』で産経児童出版文化賞ニッポン放送賞、18年3月に児童文学の「小さなノーベル賞」といわれる国際アンデルセン賞作家賞を、日本人として3人目に受賞。 2023年には、江戸川区に「魔法の文学館」がオープンした。 写真提供:魔法の文学館 童話作家・角野栄子のオフィシャルサイト 魔法の文学館オフィシャルサイト

1935年東京・深川生まれ。大学卒業後、出版社勤務を経て24歳からブラジルに2年滞在。その体験をもとに描いた『ルイジンニョ少年 ブラジルをたずねて』で、1970年作家デビュー。 代表作『魔女の宅急便』は舞台化、アニメーション・実写映画化された。産経児童出版文化賞、野間児童文芸賞、小学館文学賞等受賞多数。その他、「アッチ、コッチ、ソッチの小さなおばけ」シリーズ、『リンゴちゃん』『ズボン船長さんの話』。紫綬褒章、旭日小綬章を受章。2016年『トンネルの森 1945』で産経児童出版文化賞ニッポン放送賞、18年3月に児童文学の「小さなノーベル賞」といわれる国際アンデルセン賞作家賞を、日本人として3人目に受賞。 2023年には、江戸川区に「魔法の文学館」がオープンした。 写真提供:魔法の文学館 童話作家・角野栄子のオフィシャルサイト 魔法の文学館オフィシャルサイト