「不登校30万人時代」の新たな選択肢【学びの多様化学校】300校構想 フリースクールと何が違う? 〔専門家が解説〕

不登校の子の新たな学びの選択肢「学びの多様化学校」 #1 (3/3) 1ページ目に戻る

2025.09.13

「学校臭さ」を排除して登校のハードルを下げる

──学校併設の教育支援センターや、民間のフリースクールやオルタナティブスクールなど、居場所の選択肢は増えてきましたが、「学校」ならではというのはどんなところにあるのでしょう?

伊藤先生:教育支援センターやフリースクールなどは、地域の学校に在籍しながら通っていると思いますが、学びの多様化学校は、入学なり転校の手続きをとった上で在籍し、転校の希望や特別な事情がなければ基本的に卒業まで通うことになります。

教育や教科に関する専門知識を持った先生がいて、学習の時間が十分に確保されていますし、時間割りや行事もある。その中で仲間と一緒に卒業まで集団生活をしながら学んでいくというのは、学校ならではだと思いますね。

とはいえ、いわゆる「学校臭さ」みたいなものは、どの学校でもできるだけ排除しているように思います。学校的な要素が強いところもあれば、フリースクールに近い学校もあるので一概には言えませんが、ほっとできる空間があったり、学び直しができたりなど、これまでの学校という型にはまれなかった子や、学校に足が向かなくなった子どもたちの登校のハードルを下げ、安心安全を確保するためのさまざまな配慮がなされています。

将来的には全国に300校を目指す

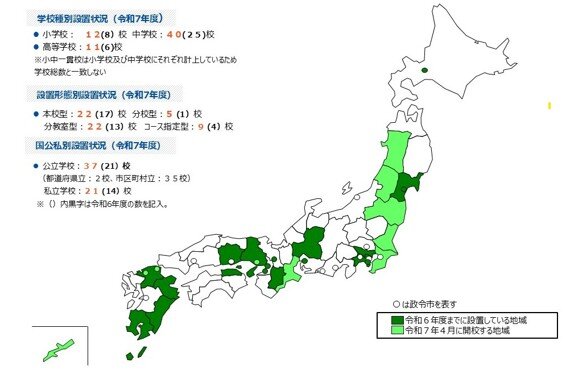

──今年2025年度は新たに23校が開校し、全国で58校になりました。今後さらに増えていくのでしょうか?

伊藤先生:国としては、2027年までに全都道府県と政令指定都市に1校以上、将来的には全国に300校設置することを目標にしています。

しかし、現状は通いたくても近くになかったり、定員オーバーなどで入りたい子が入れていない状況なので、ニーズに追い付いていないと感じています。

伊藤先生:ただ、学びの多様化学校だからといって、すべての子どもが楽しく通えるとは限りません。通える距離にあったとしても、その子に合っているかどうかは丁寧に判断する必要があると思います。

本人の意思や希望もありますし、発達特性が強い子の中には、特別支援教育の中で個別に学ぶほうが伸びる子もいます。

ある自治体の学びの多様化学校の立ち上げに1年間かかわったことがありますが、入学希望者に対して説明会を数回実施し、体験日を3日間設けた上で、面接も行い、本人と保護者の意向を確認しつつ、入学者の検討を進めていました。時間も手間もかかりますが、大切なことだと思います。

今までいろいろな学びの多様化学校を訪問してきましたが、「この学校だから来られた」という子どもたちの声をよく聞きます。そういう子たちの表情はとても生き生きとしていて。小さな集団で、手厚い配慮やコミュニケーションがあるからこそ、安心して過ごせるのだと感じました。

───◆─────◆───

伊藤先生のお話から、学びの多様化学校にはさまざまな形態があり、登校のハードルを下げるためのさまざまな工夫がなされていることがわかりました。

次回2回目と3回目では、実際に2校の学びの多様化学校を取材。子どもたちの様子をお伝えします。

取材・文/北京子

【学びの多様化学校の連載】

2回目を読む(学びの多様化学校「岐阜市立草潤中学校」)。

3回目を読む(学びの多様化学校 大分県「くす若草小中学校」)。

※公開日までリンク無効

【関連書籍】

![お年玉と一緒に贈りたい“お正月の絵本”3選[絵本専門店の書店員が選出]](https://d34gglw95p9zsk.cloudfront.net/articles/images/000/045/022/large/68833581-f835-4688-a9fe-33fa7156917c.jpg?1764905096)

北 京子

フリーライター。 藤沢市在住。食の月刊誌の編集者を経て独立。食を中心に、SDGs、防災、農業などに関する取材・執筆を行う。 3児の母。自然の中で遊ぶこと、体を動かすこと、愛犬とたわむれることが好き。

フリーライター。 藤沢市在住。食の月刊誌の編集者を経て独立。食を中心に、SDGs、防災、農業などに関する取材・執筆を行う。 3児の母。自然の中で遊ぶこと、体を動かすこと、愛犬とたわむれることが好き。