中学受験塾の教室長直伝! 今すぐ真似できる8つの読書法と「GWに読むべき」ブックリストを大公開

ただ読むだけじゃない「読書のポイント」とは? 中学入試に出やすい本も教えます! (2/3) 1ページ目に戻る

2025.04.25

ライター:akira

まずは1冊から! GWにおすすめの本

GWにおすすめのブックリストです。まずはGW中に1冊読み切ってみましょう。

論説文も3冊紹介しています。こちらはややハードルが高いので読書が好きな人におすすめします。自分の感覚で選んでみましょう。

入試に出る本はこの時期に出版されているものが多いです。それは中学の先生が夏休みに問題を作るためです。そこで昨年の8月以降から4月までに出版された本の中から今回は比較的読みやすい本をリストアップしてみました。

国語が苦手でも「ことば」に向き合いたくなる本!

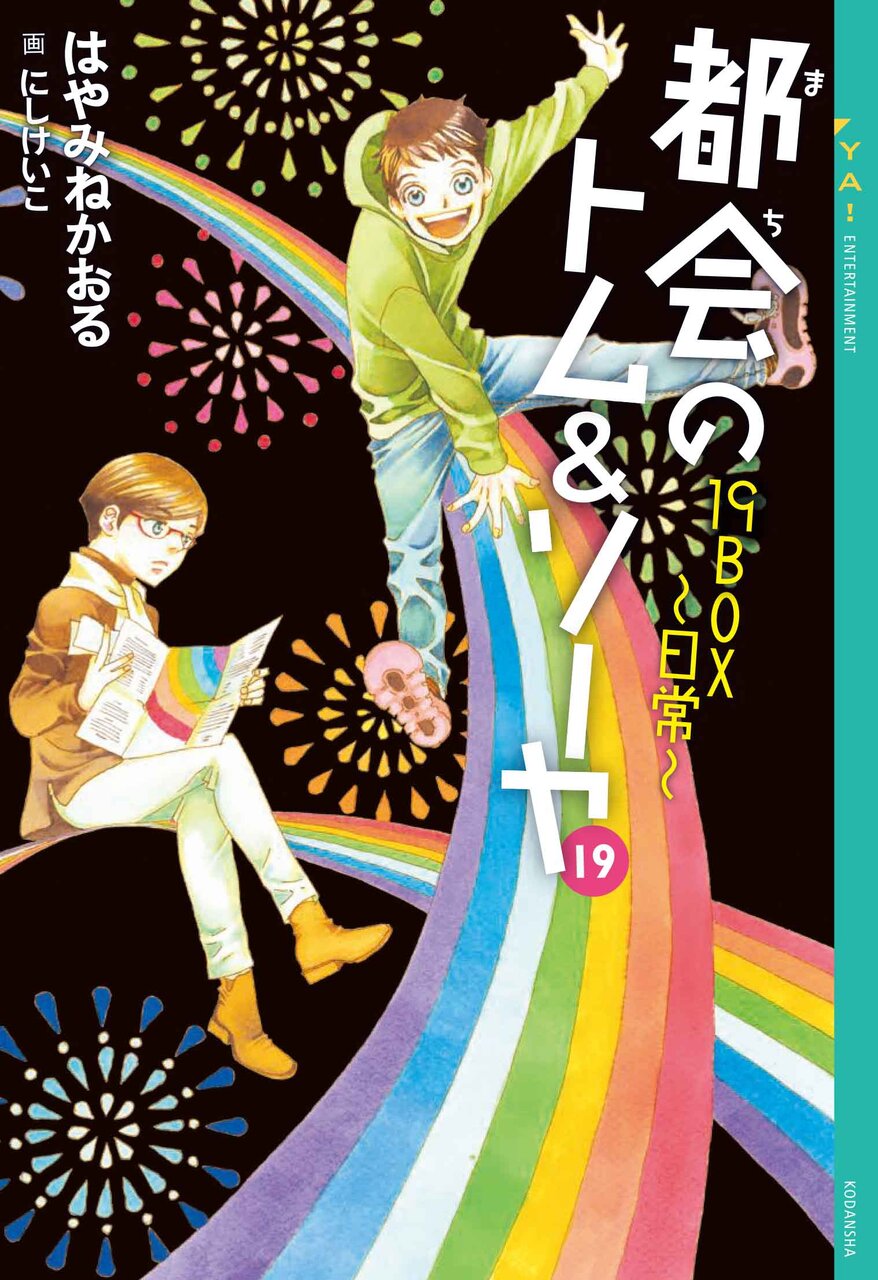

2024年8月8日発売/有沢佳映/講談社

なつみ「夏休みに入ったので、わたしたちは前からやってみたかったポッドキャストを始めることにしました! まず、わたしたちがどんな人か自己紹介します! 名前とー、学年と好きな科目と趣味、自分を動物に例えると? っていうのと、あと、好きな四字熟語、を、言いますね! はい、では! れなどんからどうぞ!」

優しいイラストと、あたたかい会話文が魅力的!

2024年11月14日発売/福木はる/講談社

太めの体型を気にしながらも、明るいキャラで乗り切ってきた、萌々(もも)、中学2年生。どんな習い事も続かない帰宅部だったはずなのに、ある日出会った、派手でかっこいい女性に誘われたヒップホップクラスにうっかり顔を出してみることに。そこにいたのは、クラスメイトから恐れられている孤高の莉愛!

リズムや韻を考えぬいて、ほんとうの気持ちをぶちかますラップに夢中になっていく2人。

「あのときこうしておけば…」が「こうしてよかったな」になる

2024年12月12日発売/こまつあやこ/講談社

「何でこの本を読んだの?」

この学校にフィリピンの昔話を知ってる人が、私以外にもいるなんて。もしかしてフィリピンに興味があるのかも。そう思ったら引き止めずにはいられなかった。

「うちの母親、フィリピン人だから。血はつながってないけど」

木原さんはさらっと言った。

「静かな感動」が好きな人に超おすすめ

2025年1月29日発売/村崎なぎこ/小学館

重度の難聴である咲季は、他者とのコミュニケーションを避けがちだ。ある日行われた交流会で、聴者だが手話を使いこなす女子高生に出会う。しかし彼女が発したある言葉に、咲季はショックを受ける。落ち込んだままの帰り道、見つけたのは「おひとりさま専用」と書かれたカフェ。店に入った咲季を迎えたのは百人一首の歌を冠したパフェメニューだった。

一気読みというより、じっくり噛みしめる一冊

2025年2月19日/額賀澪/東京創元社

東北地方沿岸部のとある高校。そこで起こるささやかな謎の中心には、いつだって彼がいた。校舎が荒らされた前夜に目撃された青い火の玉。プールサイドで昼食をとっていたとき、話しかけてきた同級生を水中に突き飛ばしてしまった女子生徒の真意。テーマ不明の、花瓶に生けられた花の絵。そして、高校卒業後大学に入学するまでの何者でもなかった2011年の“あの日”以来、私たちの前から姿を消してしまった彼自身──。

歴史が苦手でも笑える! 百人一首が気になってくる!

2025年4月16日発売/宮島未奈/小学館

県立菅原高校の入学式当日、同じクラスになった平尾安以加から「平安時代に興味ない?」と牧原栞は声をかけられた。「平安部を作りたい」という安以加の熱意に入部を決めるが、新部を創設するには5人の部員が必要だった。あと3人(泣)!!

理科と国語のあいだのような知的な読書体験

2025年1月23日発売/鈴木俊貴/小学館

ようこそ、シジュウカラの言葉の世界へ。

山極壽一先生(総合地球環境学研究所所長)絶賛!

「類人猿を超える鳥の言語の秘密を探り当てたフィールドワークは現代のドリトル先生による新しい動物言語学の誕生だ」

大人も唸る、本当の“読解力”ってこういうこと

2025年1月10日発売/犬塚美輪/ちくまプリマー新書

読解力は一朝一夕で身につくものではなく、絶えず鍛えていかなくてはならないものです。まずは、自分の読解力の現状や、自分が望んでいるような「読解力がある状態」にどうやったらたどり着けるのか、その道筋を考えます。そして、自分の読解のクセやつまずきを知って、読解力を高めるためにもっともよい練習方法は何か選べるようになることが重要です。この本を通して、皆さん自身で練習方法を見つけたり、練習方法を編み出すことができるようになってほしいと思います。

AIと人間の違いが、すっごくわかりやすく解説されてる!

2024年11月7日発売/今井むつみ/ちくまQブックス

学校で急速に広がる生成AIの使用。なぜ“ChatGPTにおまかせ”ではダメなのか? カギは、人間がことばの学習で身につける「推論の力」が失われることにあった。

すべての教育関係者・保護者必読の一冊。