中学受験塾の教室長直伝! 今すぐ真似できる8つの読書法と「GWに読むべき」ブックリストを大公開

ただ読むだけじゃない「読書のポイント」とは? 中学入試に出やすい本も教えます!

2025.04.25

ライター:akira

首都圏中学受験塾の教室長をしています。akiraと申します。

いよいよ待ちに待ったGWです。受験生の皆さんにとってほっと一息つける期間ですね。塾のプログラムも一段落することが多いでしょう。4月の復習もここでしっかりしましょう。そして時間も取れるでしょうから読書をおすすめします。旅行に行く人も本を1冊持っていきましょう。

読書初心者の方もいると思います。普段はなかなか本に手が伸びない人におすすめの読書法を『17歳のサリーダ』を例にレクチャーします(内容的には高学年向きです)。1冊読み切ると自信がつきます。そして波に乗ることができれば読むスピードはどんどん速くなっていきます。後半にはGWに読んでみてほしいブックリストもつけておきます。

読書初心者必見! 今すぐ真似できる、おすすめの読書法

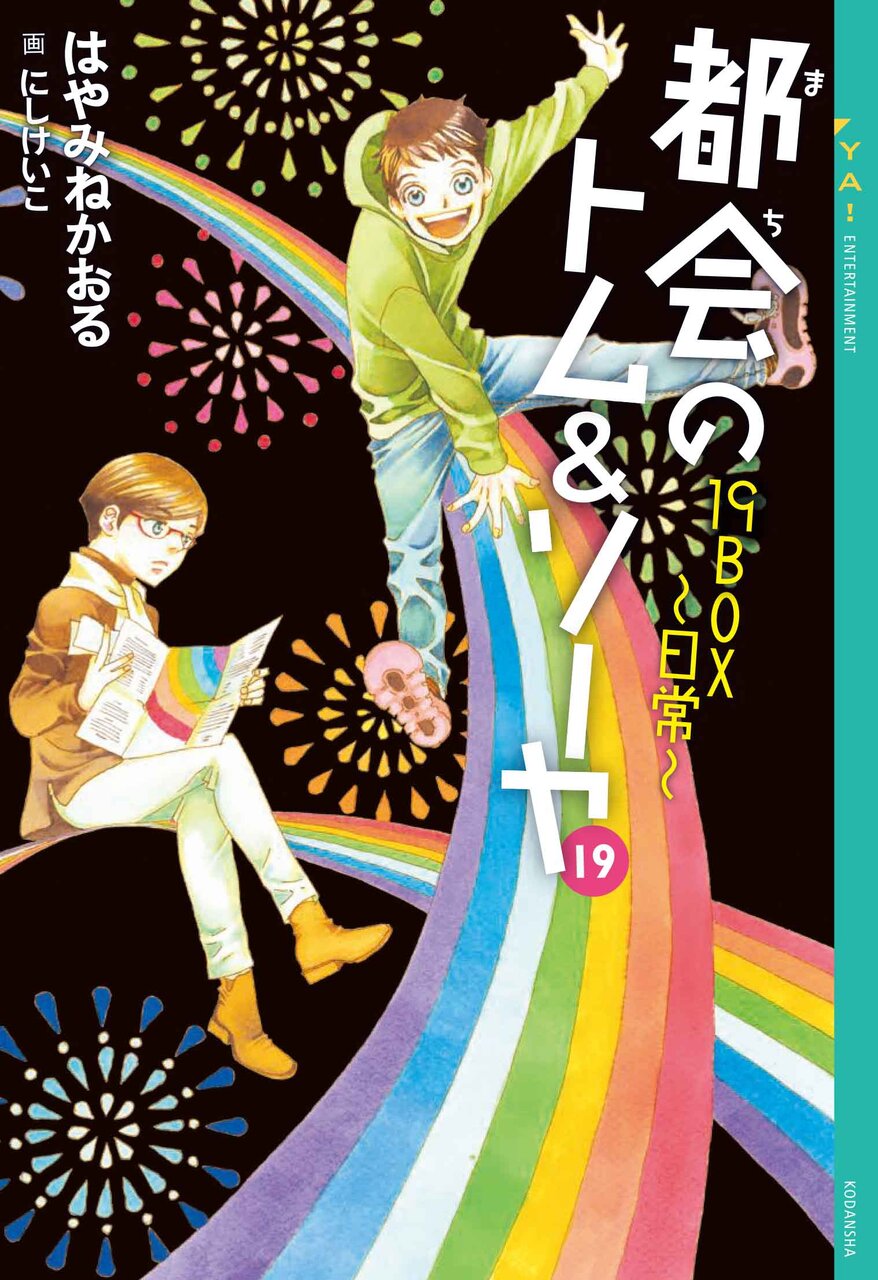

2024年12月18日発売/実石沙枝子/講談社

元JK、一人ぼっちの出口(サリーダ)を目指す!

「はぐれものに居場所はない」

親友と自分のいじめを放置した先生はそう言ったけど、わたしは違う!

突然差し伸べられた赤の他人の手を取った彼女は、フラメンコに出会い──。

①登場人物をメモする

付箋に書いてもいいですし、スマホのメモ機能や読書ノートを作ってそこにまとめてもいいですね。登場人物は初登場の際にはルビがありますが、2回目はないことが多いです。その他境遇なども合わせてメモしておくと読むスピードがアップします。最近は登場人物で読み方が難しい場合が多い気がします。『17歳のサリーダ』を例にとるとこんな感じになります。

登場人物をメモして表紙の裏あたりに貼っておくとわからないときに見返せて、読書がはかどります。

②はじめて聞いた言葉をメモする

できれば読書ノートがいいですが、付箋やスマホのメモ帳でもよいです。はじめて聞いた意味があいまいな言葉は調べましょう。あまり多いと嫌になるので調べるのは1日3語までなど決めます。『17歳のサリーダ』の場合はサリーダをはじめフラメンコ用語が多数出てきます。このあたりは雰囲気で理解する程度でよいでしょう。「踵(きびす)を返す」という言葉が何度か出てきますので、こういった言葉はぜひ調べてみてください。

サリーダ 音楽として使う場合は、曲の導入部(歌い出し)という意味

踵(きびす)を返す 後戻りしたり引き返したりするという意味の慣用句

③印象に残った文章をメモする

『17歳のサリーダ』の場合、勇気をもらえるフレーズが何度も出てきます。この文章いいなと思ったものはどんどんメモをしておきましょう。その際にページ数も書いておくとよいでしょう。

④付箋をしおり代わりにする

しおりだとページ指定はできるけど行までは指定できないので、小さな付箋をしおり代わりにするのがおすすめです。また、章の終わりにあらかじめ付箋を貼っておき今日のゴールを決めておくと文章を読むモチベーションが上がります。200pくらいの本だと4章くらいになっていることが多いです。1日1章読めば4日で1冊。かなりいいペースで本が読めます。『17歳のサリーダ』も春夏秋冬の4章に分かれています。

⑤読み終わったら簡単に感想をメモしておく

よかった点、印象に残った点などをメモしておきましょう。面白かったら人にすすめてみましょう。ただし、自分が面白かったものがみんなにとって面白いかは別なので注意が必要です。逆に本を紹介してもらえることもあるかもしれません。そうして自分の読書の幅が広がっていきます。

⑥同じ作者の他の本も読んでみる

Amazonなどで調べたらすぐわかるので調べて読んでみましょう。「自分にとって読みやすい作者」というのは存在します。気に入ったなら、同じ作者の別の作品にアタックしてみましょう。実石沙枝子さんだったら『物語を継ぐ者は』にチャレンジしてみましょう。こちらの本は2025年栄東で出題されています。

⑦時期をおいてもう一度読んでみる

自分が成長しているせいか、時期をおいて読むと違った感想を持ったり、1周目に気づかなかった伏線に気づくことがあります。『17歳のサリーダ』だったら2周目はフラメンコ用語を味わいながら読んでみてはどうでしょうか。主人公同様にYouTubeでフラメンコの動画を見てみるのもおもしろいですね。

⑧合わないと感じたら本を閉じる

映画と同じで自分にとって合わない本もあるでしょう。そのときはもったいないとは思わずに本を閉じてよいのです。時間が経ったらまた読みたくなるかもしれません。合わない本があるように何度も読みたくなる本もあるはずです。また出会いはあります。安心してください。

本の読み方はもちろん自由です。以上を参考にして自分にあった読み方を探してみてください。

悩んでいるのは自分だけではありません。読書には人生を変える力があります。人生のヒントを本からもらいましょう。