注目を集めている児童文学作家の最新作

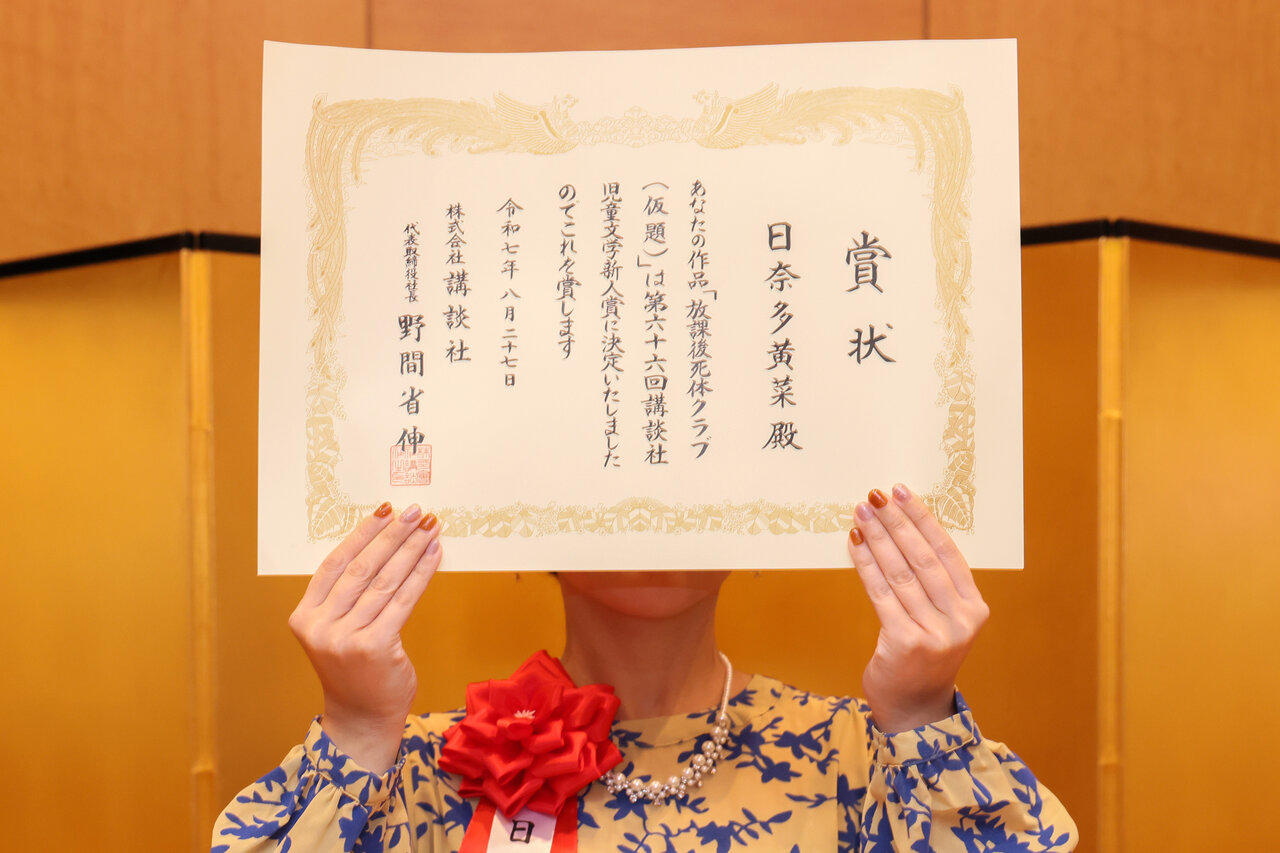

河合隼雄物語賞、坪田譲治文学賞、ひろすけ童話賞、野間児童文芸賞、日本児童文芸家協会賞……。児童文学界における数々の賞を受賞したいとうみくさん。

いま、児童文学界においてもっとも注目を集める作家と言っても過言ではないでしょう。

そのいとうさんが、YA(ヤングアダルト)小説、『真実の口』を描き下ろしました。

今回の物語では、親による児童虐待、ネグレクト、虐待の連鎖、ヤングケアラーといった、実社会に横たわる暗い現実が取り上げられます。

登場するのは、それぞれ中学時代は同じ学校に通っていて、進学先の別れた高校一年生。中学時代の彼らが、寒い冬の日、一人の少女を保護して交番に連れて行き、警察から感謝状を贈られたことから物語が始まります。

自分たちがとった行為は、はたして「正義」と言えるのだろうか――。

彼らの自問が、物語を展開させていくのです。

いとうみくさんの新作について、どんなメッセージが隠されているのか。

2024年5月1日にYA小説『あした、弁当を作る。』(講談社刊)で2回目の日本児童文学者協会賞を受賞したばかりで、児童文学評論も手がける、作家のひこ・田中さんが読み解きました。

目次

『真実の口』とは、どのような物語なのか

【物語の概要】

中学三年生の冬、周東律希(すとう・りつき)、青山湊(あおやま・みなと)、七海未央(ななみ・みお)の三人は、祠の前でしゃがんでいる幼い少女を見つけ、迷子かと思い声をかけます。

なかなかしゃべらない少女から、ようやく聞き出せたのは四歳ということと、「眞中ありす」という名前だけ。

そのままにしておくわけにもいかず、三人はありすを交番へと連れて行きます。

抱き上げたときの彼女の激しく抵抗する様子に、何か違和感を抱いてはいたのですが……。

母親がやってきて無事にありすは家に戻りますが、律希には「(時計の)針は午後八時五十分をさしていた。(略)遅くないか?」という疑問が浮かぶのでした。

しばらくして三人は警察から感謝状を贈られ、別々の高校へと進学します。

高校生活も三ヶ月が過ぎ、新しい学校生活にも慣れてきた頃、七海に呼び出された律希と湊は、親による児童虐待の記事を見せられ、ありすのことを思い出します。

自分たちは感謝状をもらったけれど、あの母親に返して本当に良かったのだろうか?

実は湊は、あれから一回だけありすを見かけていました。

コンビニの外で、長い間、一人でいたのです。かなりの時間が経って、コンビニから出てきた母親と連れ立ってそこを去りました。

「コンビニで買い物するのに、ありすを一人で外で待たせてんのってへんじゃん。子どもは犬じゃないんだからさ」

自分たちのあの行動は正しかったのか?

真実を確かめようと三人は、ありすが外にいたというコンビニを見張り、ありすを探すことから始めます。

「違和感の正体をたしかめたい。(略)だけどもしも、おれたちが危惧していることが現実に起きているとしたら……。そのときおれたちはどうするんだろう。おれたちに、なにができるんだろう」

子どもではなく、大人でもない世代のための物語

あるエッセイ(注)で、わたしは次のように書きました。

「YA(ヤングアダルト)小説とは、それまでの児童文学に多かった、幸せな結末や、子どもの力が大人を変えていくといった仕草はなく、大人の世界にいる限り、または、それと対峙する限り、幸せな結末が訪れるのはまれであり、子どもの力は時に敗れ去る事実を踏まえて、それでも声を上げる作品のことです。これは、子どもではなく、大人でもない、その間にある新しい世代のための物語でした」

「子どもではなく、大人でもない」。

つまり彼らは、「もう、子どもじゃない」と、「まだ、子どものくせに」というダブルスタンダードの世界をサバイブしなければならない存在としてあるのですが、この物語に出てくる三人もまた、そうした存在として生きています。

ですから、「もう、子どもじゃない」彼らは、まごうことなき子どもであるありすが、もしかしたら親から虐待を受けているかもしれないと思ったとき、守ろうと動き出すのです。

と同時に、それはまた、「まだ、子どものくせに」大人の領域を侵し、「声を上げる」行為となります。

*注:「『お引越し』まで」(「鬼ヶ島通信」82号 2024)

正義感による行動を起こすことができる

三人はコンビニの外でありすを見つけます。

コンビニの中で母親は何をしているのかわかりません。

それから三人はありすの家を突き止めます。

律希が風邪で寝込んでいる間に、七海と湊はアリスの家を偵察に行きます。

そして見たのは、家の外、門扉の内で、「ありすちゃん、紐を、紐をつけられてた」という事実でした。

「なにが正解なのか、なにが間違っているのか、答えが出ない。頭のいい大人や力を持っているはずの大人たちでも容易に解決できない問題なのだ。高校生のおれたちの考えることなんてたかが知れてる。

ただ、それでも見なかったことにはできない。したくない。今度こそは。」

ここには、あからさまに大人を否定する姿は見られません。

彼らは、大人ですら「容易に解決できない問題」であることを認識し、それでも「見なかったことにはできない」自分たちについて語っています。

大人には解決しがたいし、「もう、子どもじゃない」自分たちだってそれは同じ。

けれども、一方、「まだ、子ども」でもある自分たちは、たとえ青臭くても、正義感による行動を起こすことができるという宣言です。

こう言い換えてもいいでしょう。

子どもが抱きがちな真っ直ぐな正義感は、子どもには実現しにくいが、「まだ、子ども」と言われつつ、「もう、子どもじゃない」年齢(YA=ヤングアダルト)の彼らにはできるかもしれないという可能性。

わたしたちがYA小説に見る希望はそこにあります。

しかしそれは、本当に可能なのでしょうか。

「もう、子どもじゃない」からこそ打って出た行動

さて、三人はありすの腰に結んであるロープをほどいて家から連れ出します。拐(かどわ)かし、誘拐といわれても仕方のない行為です。

ありすが言う「パパのおうち」への行き先は、彼女が靴の中敷きの下に隠していた宅配便の伝票にあった住所、熱海です。そこに書かれている住所が本物かどうかだってわかりません。

「おれたちはまだ高校生で、大人から見たら充分子どもで、事実、なんの力もない。こんなちっこいやつ一人、守ることもできないんだ……」

律希はいらだたしい気持ちを抱えていますが、「まだ、子ども」だから生じるそれは、「もう、子どもじゃない」ことによって押さえ込まれ、ありすにとっての良き状況を作り出そうとする行動に転換されます。

それを動機づけてくれるのは、

「ここ(児童相談所の虐待対応ダイヤル189。筆者注)に連絡するのが正解だ、(略)ありすはそれを望んでいない、望んでいないのは、信じていないから。信じられなくしたのは(=最初に彼らがありすに出会った時、なかば強引に警察に連れて行って保護してもらい、結果、母親の元に戻された。筆者注)、たぶんおれたちのせいだ」

という後悔です。

とはいえ、今日はもう遅すぎて行くことはできません。

ありすを律希の妹ということにして、祖母と暮らす湊の家に泊まります。

おふろに入るときになって、ありすはおふろがきらいだと言います。

理由は、「さむいのきらい」、「げぼげぼするから」。

そこから律希も湊も、そして読者も、ありすの「おふろ」が虐待の一つではないかと類推するでしょう。

「ママ、ありすのこときらいだもん」

次の日、ありすと、湊の弟である彼女と同い年の凪を加えた五人は熱海に向かいます。

電車の中での律希の問いかけに、ありすはこう答えます。

「ママ、ありすのこときらいだもん」

(略)「いらないって」

それは、時として親や大人が疎ましいと思うYAの「反抗期」とはまったく逆の世界。親に拒まれる子どもの姿です。

そんなありすを救う道は、パパのところへ届けることだと三人は思うのですが、「おれたちのしていることは、たぶん社会では認められない」とも思うのです。

それをわかっていてもそうしたい三人の気持ちは、子どもっぽいのは確かですし、大人にはできない行為です。

ところが、やっと出会えた西村さんを、ありすは「パパ」と呼ぶのですが、彼は違うと言います。

ありすの母親と数年暮らしただけで、血はつながっていないというのです。

ここでもまたありすは捨てられ、三人の正義感は行き場をなくします。

「ありすにとっての良き状況を作り出そうとする行動」は空回りするのです。

若者たちの無謀によって勝ち得た果実

そんな結果を招いたのは、三人が子どもだから?

その通りではあります。

とはいえ、収穫がなかったわけではありません。

ありすがコンビニの外で長い間放置されていたこと。

家の外にロープでつながれていたこと。

ありすが、ママはありすをいらないと思っていると言ったこと。

パパと思っていた西村さんと一緒にいたいと思っていたこと。

西村さんからの話で、ありすのママも父親から虐待を受けているらしいこと……。

「ありすちゃんのこと、今度こそちゃんと守りたい」と行動を起こしたことで知り得た情報はたくさんあります。

「おれたちのしていることは、たぶん社会では認められ」ないのですが、ありすを無断で連れ出した行為により、三人は部外者ではなく当事者となりました。

つまり、彼らが知り得た情報は、児童相談所にとって、ありすを救う上での精度の高い貴重なものになったのです。

子どもは子どもを救えるのか

この物語は、子どもは子どもを救えるかという、YA小説における大きな命題の一つを扱っています。

作者の答えは、傍観者ではなく当事者になること。

そのためのエネルギーやきっかけを、YAは、その置かれたダブルスタンダードの中に秘めています。

最後に律希はこう述べます。

「十六歳。高校生のおれたちはなにもできない子どもじゃない。かといって、大人でもない」

どちらにも帰属、所属できないその時期をいかに描くか。

いとうみくは、それを示してくれました。

ひこ・田中

1953年、大阪府生まれ。同志社大学文学部卒業。1990年、『お引越し』で第1回椋鳩十児童文学賞を受賞。同作は相米慎二監督により映画化された。1997年、『ごめん』で第44回産経児童出版文化賞JR賞を受賞。同作は冨樫森監督により映画化された。2017年、「なりたて中学生」シリーズ(講談社)で第57回日本児童文学者協会賞を受賞。ほかの著書に、『サンタちゃん』『ぼくは本を読んでいる。』(ともに講談社)、「モールランド・ストーリー」シリーズ(福音館書店)、『大人のための児童文学講座』(徳間書店)、『ふしぎなふしぎな子どもの物語 なぜ成長を描かなくなったのか?』(光文社新書)など。『児童文学書評』主宰

1953年、大阪府生まれ。同志社大学文学部卒業。1990年、『お引越し』で第1回椋鳩十児童文学賞を受賞。同作は相米慎二監督により映画化された。1997年、『ごめん』で第44回産経児童出版文化賞JR賞を受賞。同作は冨樫森監督により映画化された。2017年、「なりたて中学生」シリーズ(講談社)で第57回日本児童文学者協会賞を受賞。ほかの著書に、『サンタちゃん』『ぼくは本を読んでいる。』(ともに講談社)、「モールランド・ストーリー」シリーズ(福音館書店)、『大人のための児童文学講座』(徳間書店)、『ふしぎなふしぎな子どもの物語 なぜ成長を描かなくなったのか?』(光文社新書)など。『児童文学書評』主宰