パパママ必見!「パパ見知り」に負けずに子どもとの関係を深める方法

パパのことが嫌いなの?「パパ見知り」の真実#2 (2/3) 1ページ目に戻る

2022.06.17

昭和女子大学人間社会学部教授:石井 正子

「パパ見知り」への見方を変えてみる

パパ見知りの時期は、じつはパパもママも子育てのやりづらさを感じています。パパとしてはお世話をしたいのに子どもに嫌がられ、ママとしては子どもに求められることが多いので、育児や家事の負担が増えます。

「子どもの成長はなだらかに伸びていくと思いがちですが、イメージとしては階段状に伸びていきます。ですから上の段に登るときは変化が起きるので、子育てがやりづらくなるんです。

でも、やりにくさを感じているということは、子どもが成長している証なんですよ。

親は子どもの成長についていけずに戸惑ったり、扱いづらさに困ったりしますが、そのときはどうか『今、うちの子は成長している』と考え方を変えてみてほしいのです」(石井先生)

子どもが心身ともに大きくなろうとしている、と考えると、パパ見知りへの向き合い方も変わるはずと石井先生は話します。

「基本的に育児は共同作業です。普段から協力することが大切ですが、パパ見知りの時期のように、お互いに大変なときは特に支え合う必要があります。

そして、どういう状況が我が子は心地よさを感じるのかを考えながら、子育てしてほしいですね」(石井先生)

「大泣き」は子どもの生存戦略のひとつ

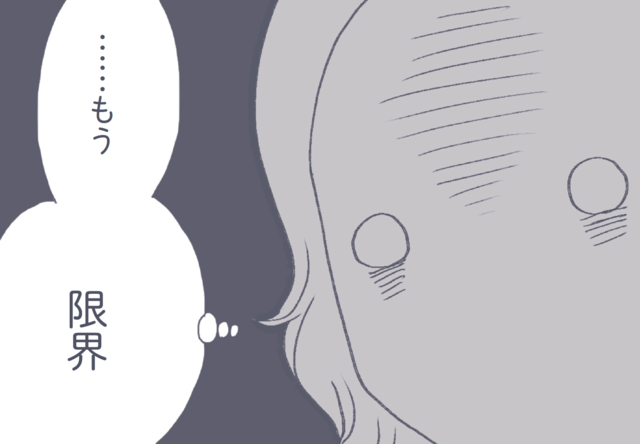

パパが抱っこしたとたんに大泣きされて、慌ててしまった経験ありませんか?

「子どもが大泣きした場合、とにかく泣き止ませようと頑張ってみますが、焦れば焦るだけ状況は悪くなるというケースがあります。

ただ、子どもの泣き声は人の不安を掻き立てられるようにできているので、焦るのは仕方のないことなんですよ。

自分のお世話をしてもらうための赤ちゃんの生存戦略なので、それがわかっただけでも、まずは気持ちが掻き乱されることが少なくなるのではないでしょうか」(石井先生)

「大勢の子どもを保育している保育士さんは、子どもに数々の戦略があるのをわかっていますし、子どもを泣き止ませるテクニックもたくさん持っています。

テクニックはどれも、子どもが心地よく過ごせるものが基本になっていて、落ち着いた声のトーンや抱き方、トントンの仕方などが挙げられます」(石井先生)

石井先生曰く、保育士さんと同じように、多くのママも我が子に対してはテクニックを身につけているといいます。

「パパ見知りの時期は、『いつもお世話をしてくれるママとなんだか違うな』という違和感を子どもは感じているので、パパのお世話の方法を見直してみることも大切です。

あやしたり、なだめたりする声の使い方に抑揚がなかったり、話かけるスピードが速かったり、トントンの力が強い可能性もあります。

ママに普段のやり方を教えてもらい、真似てみると子どもの反応が和らぐことがあるでしょう」(石井先生)