【不登校】は災害級の出来事だ! 文科省職員が九州初の「学びの多様化学校」立ち上げで体感した「日本の教育の未来と多様性」

不登校の子の新たな学びの選択肢「学びの多様化学校」 #4 (3/4) 1ページ目に戻る

2025.10.31

なぜ方法より「対話」が大切なのか

──くす若草小中学校では、イエナプランの中でも「対話」を特に重視されていますよね。対話にフォーカスされたのはどうしてですか?

上田さん:イエナプランは素晴らしい教育法なのですが、日本で実現しようとすると制度上の制約もあります。

例えば、オランダの場合、小学校で学ぶ内容は卒業までにカバーできればよいことになっていますが、日本は学年ごとに学習内容が決められているので、縦割りのクラス編成はハードルが高いというのが現実です。教員の配置もオランダは生徒20人に対して1人くらいですから、日本に比べてだいぶ少ないですよね。

しかし、大切なことはメソッド(方法)ではなく、根幹にある理念だと思っています。それは、先生も子どもも分け隔てなくお互いを尊重し合い、みんなで一緒に生きていく、ということ。つまり、民主主義を実現することです。

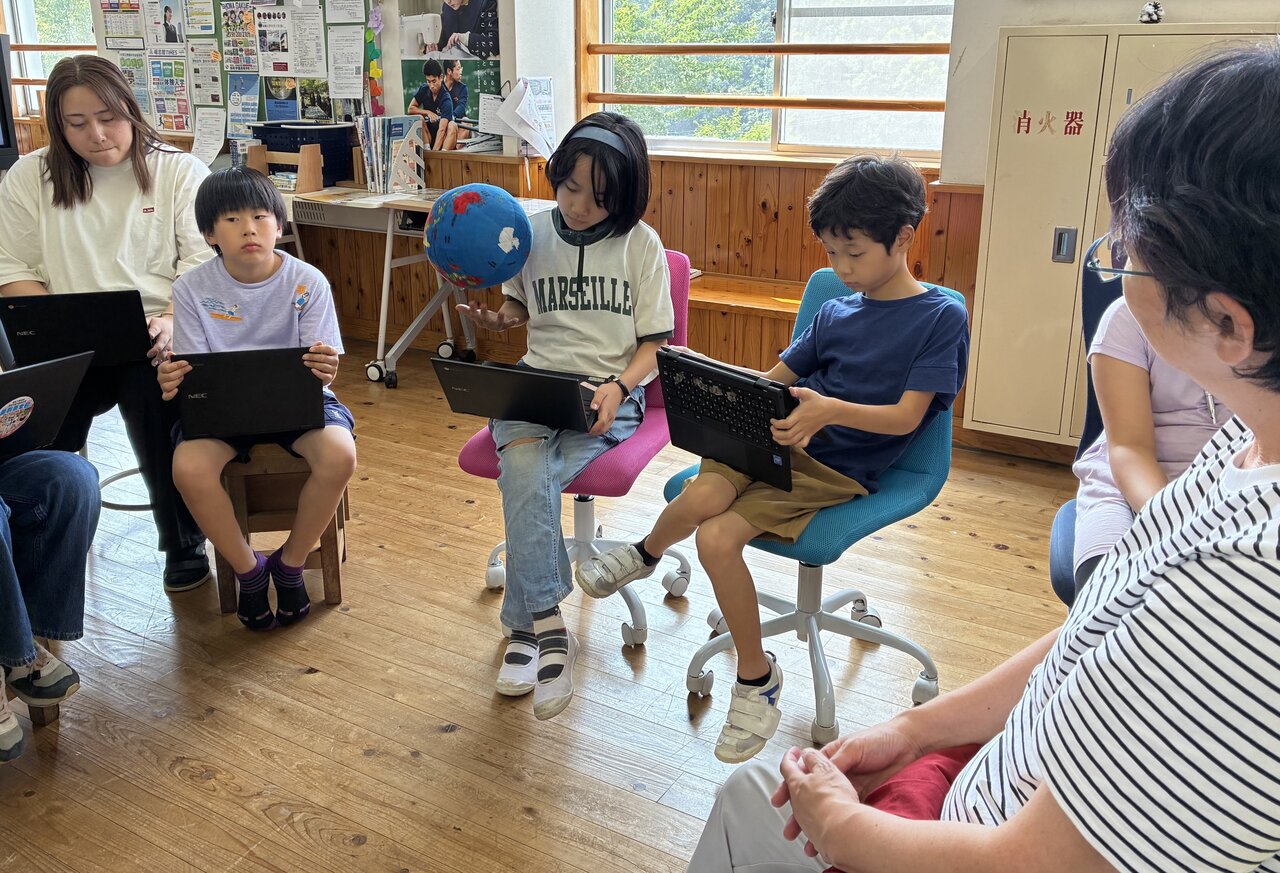

その理念を肌で感じやすいのが対話なんですよね。対話の場では、参加している全員に平等に発言権があり、自由な個人として尊重されます。先生や生徒といった立場の違いも、正解も不正解もありません。だから、対話の時間が好きという子がとても多いんですよね。

本当は「人と関わりたい」 学校が持つべき本当の役割

上田さん:「不登校の子は人と関わるのが苦手だから、個別のほうが良いのでは」という声も聞きますが、くす若草の子どもたちを見ていると、必ずしもそうではないと感じます。本当は仲間と関わりたい、でも関われない。みんな根源的には「人と一緒にいたい」という欲求を持っているように思うのです。

「人と関わるのが苦手」という表面的なニーズに応えつつ、知識を効率的に与えるだけなら、個別学習でも動画配信でもよいのかもしれません。でも人としてどう成長してほしいのか、どうしたら幸せに生きられるのか、という教育の根本に立ち返ると、やはり人とかかわることを諦めてはいけないような気がします。

YouTubeでも学べる時代に、改めて「学校って何のためにあるのだろう」と考えると、それは多様な他者と共に学び生活することであり、社会で生きていくことそのものを意味するのだと思います。くす若草でも、そこを大切にして対話を続けてきました。

![冬のギフトにぴったりな“雪の絵本”3選[絵本専門店の書店員が選出]](https://d34gglw95p9zsk.cloudfront.net/articles/images/000/045/629/large/0368f492-6e08-49f4-8c18-b0d3c52fe98c.jpg?1770179405)