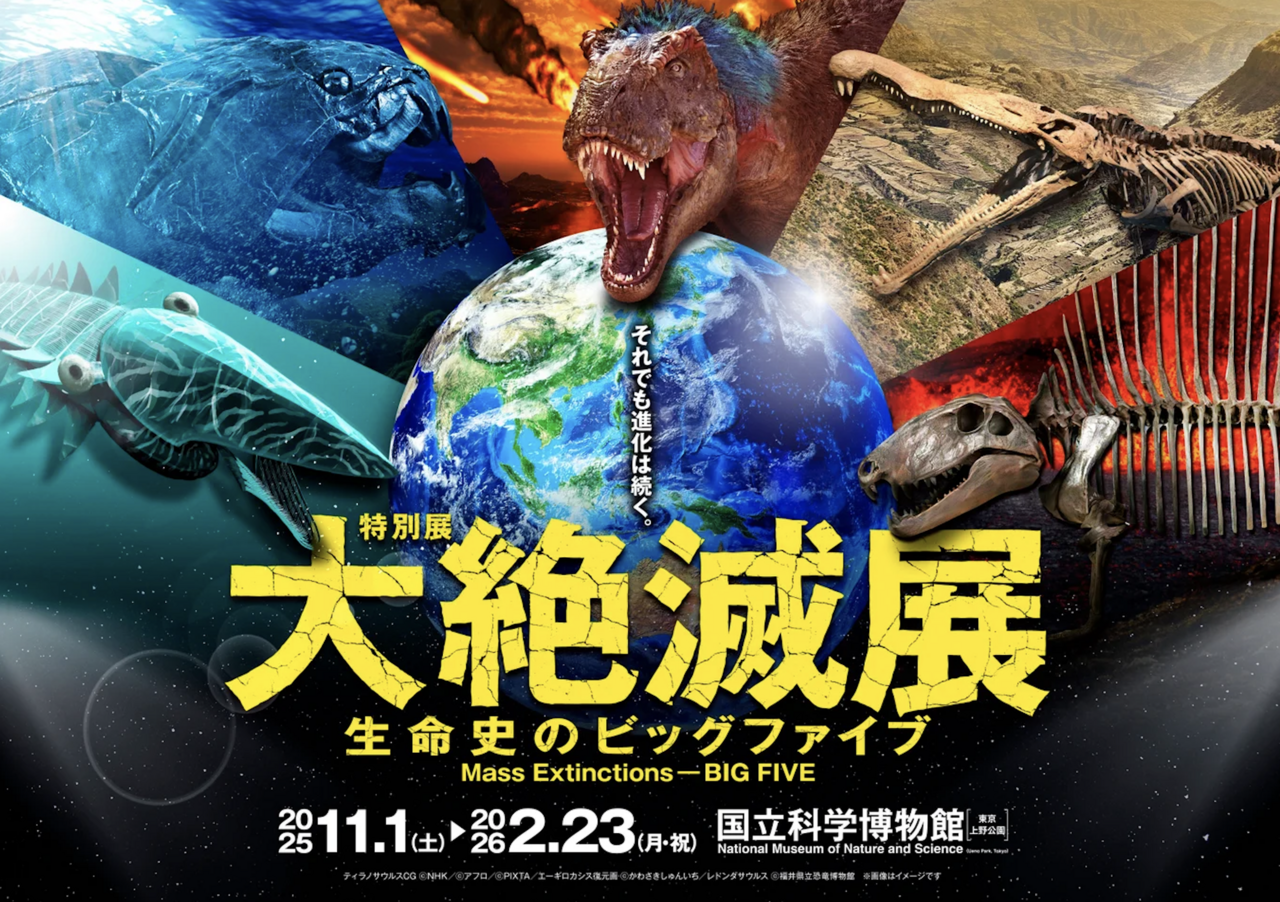

──11月1日から国立科学博物館で開催される特別展『大絶滅展』の見どころを、教えていただけますか。

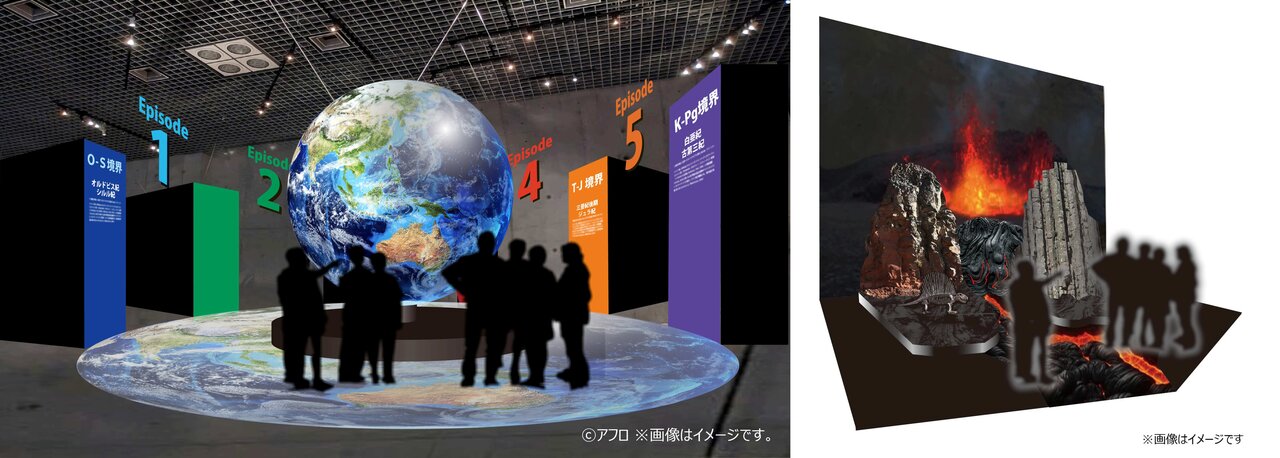

国立科学博物館 生命史研究部 進化古生物研究グループ長 矢部淳さん(以下、矢部さん):まず、視覚的に楽しんでもらいたいなと思っているのが、大きな球体のモニター「大絶滅スフィア」です。

「前編」でお話ししたように、大量絶滅は地球の動きと深く関係しています。地球のさまざまな動きと、それによって起きた火山活動などの現象、それによって何が滅びたかなどを、「大絶滅スフィア」を見て感じとることができます。

また、火山活動を色や音、形などで“体感”できる模型も展示していますので、併せてチェックしていただきたいですね!

矢部さん:ビッグファイブ前後の地球は、どのような世界だったのか。化石など、断片的な資料から想像するのはなかなか難しいと思います。

そこで今回、ビッグファイブ前後の世界をイラスト化。イラストレーターのかわさきしゅんいちさんにお願いし、10人の監修者のもと、制作しています。

矢部さん:かわさきさんは、絵本『クジラがしんだら』をはじめ、生き物や古生物のイラストで知られています。

とても優しいタッチのイラストを描かれる方で、現代とは違う生き物の世界とその変遷を分かりやすく、楽しく見ていただけると思うので、ぜひご期待ください。

──絵本や図鑑で人気のかわさきさんのイラストは、小さな子どもたちも楽しめそうですね。

ーーーーーーーーーーーーーー

\ 絵本『クジラがしんだら』/

ーーーーーーーーーーーーーー

モロッコでの調査結果を「世界初公開」!

矢部さん:今回『大絶滅展』を開催するにあたり、「この特別展をやるなら、現地へ発掘調査に行こう」と、監修チームの3名がモロッコへ飛びました。

モロッコには1回目、2回目、4回目の大絶滅に関連する地層があります。そこで採取したさまざまな標本、「現地でこういったことがわかった」という最新の調査結果などを世界初公開。

「自分でみつけた石から、○○○ということがわかる」というのは、お子さんにも感覚的に理解できる部分があると思いますので、一緒にワクワクしてもらえたら嬉しいです。

また、採集した化石をどのように研究しているのかということも紹介します。最近は、化石をCTスキャナーにかけるのがトレンドなんです(笑)。

対象とした時代の海の生き物の多くは、炭酸カルシウム質の殻をもっているので、酸性の水にさらされると溶けてしまいます。そうすると、地層の化石部分は空洞に。

その部分にCTをかけると、空洞部分は白(何もない)、石部分が黒(物質がある)に映ります。

これを白黒反転させると、化石本体の形がキレイに出現。それを3Dプリンターで出力すれば、化石のレプリカが取れるというわけです。こういった最新の研究方法も見られますよ!

デンバー自然科学博物館の貴重なコレクション

矢部さん:海外から取り寄せた展示物の中でイチオシは、アメリカ・コロラド州にあるデンバー自然科学博物館の標本です。

恐竜が絶滅したときの地層というのが、コロラド州の南北に広く分布しています。なぜかというと、ちょうどそのあたりは北極海から続く海だったから。浅い海と陸がせめぎ合っているようなところで、その地層が現存しているのです。

今回、デンバー自然科学博物館が研究している、恐竜が絶滅した時期の動物や植物の標本をご紹介します。

僕としてはぜひいつか現地の博物館にも足を運んでもらいたいですが(笑)、デンバーまで行かずともこれらの貴重なコレクションが日本で見られるというのは、めったにない機会です!

![冬のギフトにぴったりな“雪の絵本”3選[絵本専門店の書店員が選出]](https://d34gglw95p9zsk.cloudfront.net/articles/images/000/045/629/large/0368f492-6e08-49f4-8c18-b0d3c52fe98c.jpg?1770179405)

![【働くママの労働問題】「子持ち様」が気をつけるべき職場の人間関係のポイント[社労士が回答]](https://d34gglw95p9zsk.cloudfront.net/articles/images/000/045/623/large/5af9810f-c081-42b4-a484-d448e0f9e922.jpg?1770162654)