──生命史的に考えて、今後「地球上の生物が絶滅する」という可能性はあるのでしょうか?

矢部さん:ビッグファイブとされる過去5回の大量絶滅のうち、4回は火山活動がその要因でした。大規模な火山活動というのは、ある程度の頻度で起こるものですが、それがいつ起こるかは予想が立たないんです。

大陸の移動ということでいえば、これは約4億年の周期で離合集散を繰り返しています。

大陸が動いてプレートがぶつかったり、離れたりする時には火山活動が発生。また隕石や小惑星の衝突も、予想はつきませんが、起こる可能性はゼロではありません。

そう考えていくと、「地球上の生物が絶滅する可能性は、ある」という答えになります。

ちなみに、最近大陸が集まって最も大きくなったのが2億年前ですから、そう考えればあと2億年の猶予がありますね(笑)。

人類が引き起こす? 「第6の大量絶滅」の可能性

──「絶滅」という事象を、私たちはどう捉えていけばいいのでしょうか。

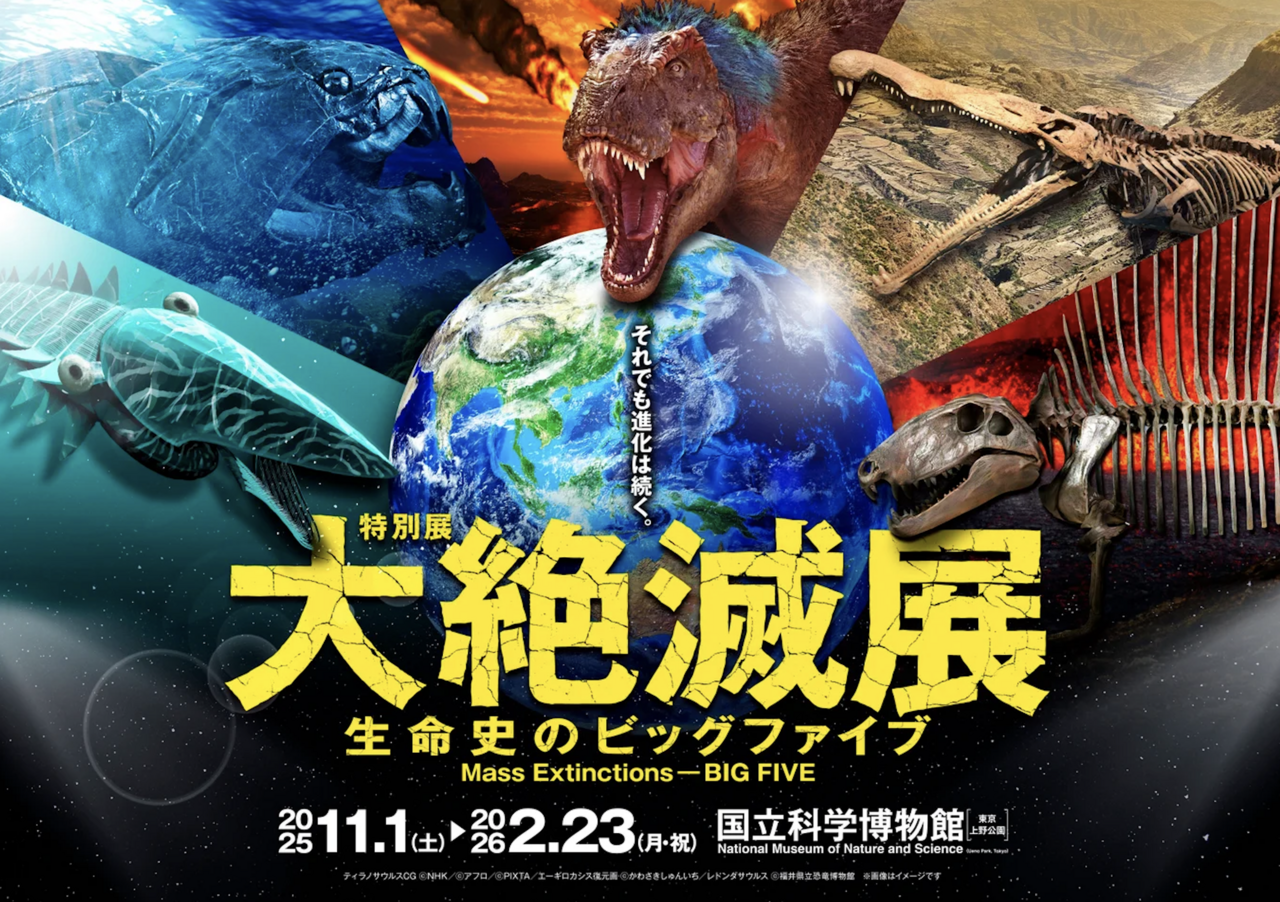

矢部先生:とても難しい問題だと思います。我々が『大絶滅展』を通じて届けたいメッセージは、「絶滅」はネガティブなことばかりではないのだということです。

絶滅によって、その後の世界が生みだされてきたし、今後もそうである、ということは言えると思います。

ビッグファイブは地球のさまざまな動きにより、必然的に起こりました。

5回目の大絶滅後、新生代になってから現在に至るまで、大量絶滅はありません。しかし、人間の活動によって「第6の大量絶滅」と言われるような現象が加速度的に起こっているという事実はあります。

これらはビッグファイブのように必然かと言うとそうではなく、しかもすごいスピードで進んでしまっていると僕も感じています。

矢部さん:異常気象が日本のみならず世界各地で発生するなど、多くの人が、環境が急激に変わっていることを感じています。そういった環境変化が、ある生き物に影響を与える可能性は十分にあります。

温暖化でいえば、日本国内でレッドリストに掲げられているものの中には高山植物の多くが入っていて、絶滅の危機に瀕していたりします。

地球史や生命史をみると、環境が変化すること自体はこれまでもありました。ですから僕個人としては、変化すること自体は大きな問題ではないと思います。

しかしたとえば、CO₂(二酸化炭素)をたくさん排出すれば温暖化します。そうすると、めぐりめぐって自分たちが暮らしにくくなりますから、歴史上分かっていることは知恵を使い、自分たちで変えられるところは変えて回避するということが大事かなと思います。

大絶滅を知ることで、人類のこれからを考える

矢部さん:今現在も、地層はゆっくりと溜まっています。その地層を調べると、そこから予想される今後の環境の変化も見て取れるのです。

「今はこうで、将来はこうなるだろう」という内容を、今回の特別展の最後に展示します。お子さんにとっては自分がこれから生きていく地球のこと、大人の方々は次世代に残していく地球に対して「これから、どうする?」という問いかけになればと思っています。

──読者のみなさんへメッセージをいただけますか。

矢部さん:今回の展示では、過去の5つの大絶滅を通して、生命が繁栄してきた歴史を紹介します。現在起こっている絶滅は、ビッグファイブとどう同じでどう違うのかといったことについても知ることができます。

これから、私たち人類がどんなことをしていけばいいのかを考えるきっかけとして、本展に足を運んでいただければ嬉しいです。

【特別展『大絶滅展』総合監修の矢部淳さん(国立科学博物館 生命史研究部 進化古生物研究グループ長)に、お話を伺う連載は前後編。「生命史のビッグファイブ」について詳しくお聞きした前編に続き、今回の後編では、展覧会の見どころや、現在起こっている絶滅について伺いました】

特別展『大絶滅展』の詳しい情報

>>会場・開催期間・チケット情報は次のページへ

![冬のギフトにぴったりな“雪の絵本”3選[絵本専門店の書店員が選出]](https://d34gglw95p9zsk.cloudfront.net/articles/images/000/045/629/large/0368f492-6e08-49f4-8c18-b0d3c52fe98c.jpg?1770179405)

![【働くママの労働問題】「子持ち様」が気をつけるべき職場の人間関係のポイント[社労士が回答]](https://d34gglw95p9zsk.cloudfront.net/articles/images/000/045/623/large/5af9810f-c081-42b4-a484-d448e0f9e922.jpg?1770162654)