猫ひっかき病で視力が低下したケース

常岡先生:ただ、傷もリンパ節の腫れもなく、原因不明の熱や全身性のさまざまな症状があらわれる「非定型例」の場合、ほかの疾患との判別が難しく、確定診断が困難です。

感染していることに気づかないと、原因がわからないまま体調不良が続くことになります。

そこで有用なのが、血液を採取し、バルトネラ・ヘンセレの抗体価を測定する検査です。血液中のバルトネラ・ヘンセレの抗体価が上昇していれば、猫ひっかき病と診断できます。

常岡先生:診断がされれば、定型例と同様に抗生剤による治療を行います。重症化すると完治までに時間はかかりますが、予後は良好です。

猫ひっかき病により視神経網膜炎を発症し、黄斑ができて視力が低下していた24歳女性のケースでも、治療後は黄斑が消え、視力が回復しています。

猫ひっかき病は、診断がついて治療すれば、回復に向かう病気です。

大事なのは、早期発見・早期治療。

猫との接触後に異変を感じたら、早めに医療機関を受診していただきたいと思います。

予防には病気を理解し猫と正しく触れ合うこと

――猫ひっかき病は、子どもに多い感染症です。感染を防ぐための注意点を教えてください。

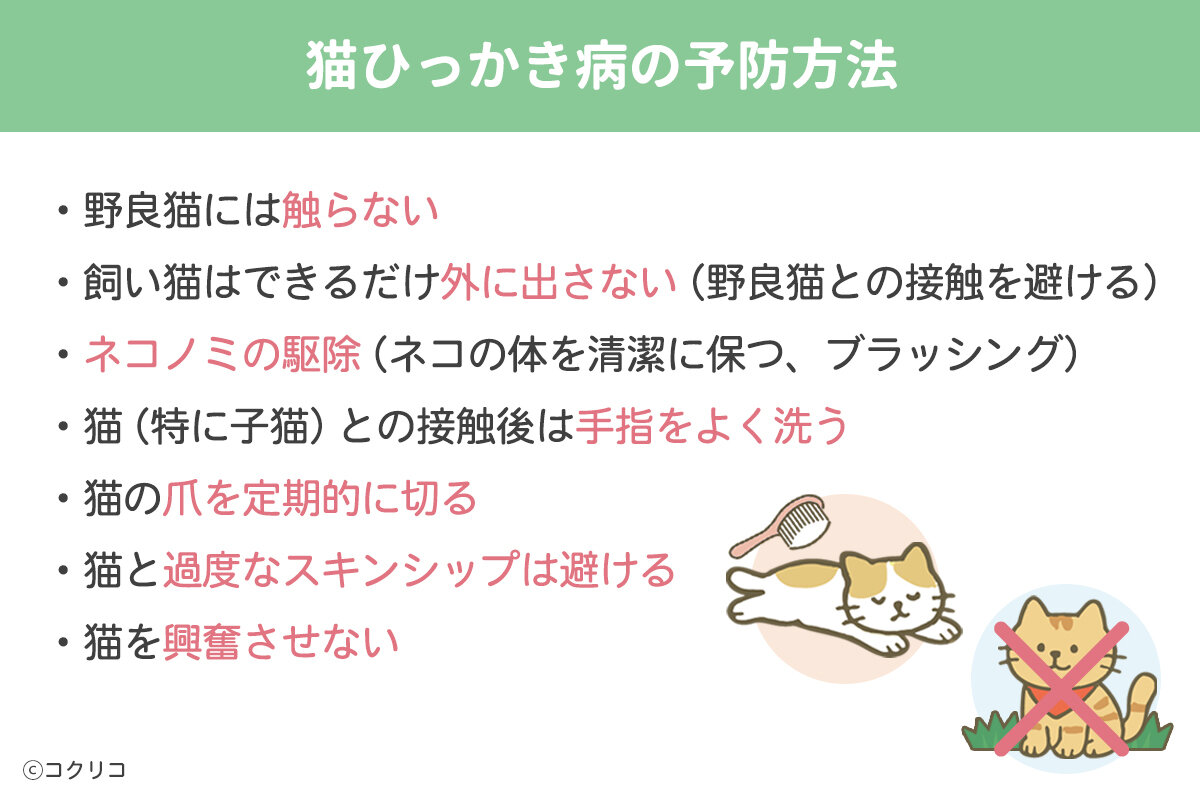

常岡先生:まず、野良猫に触らないことです。野良猫には、バルトネラ・ヘンセレの運び屋となるネコノミが寄生していることが多く、感染のリスクが高まります。免疫力が低い子猫は、なおさらです。

子どもは好奇心が強く、猫が好きだとつい撫でたくなるものですが、日頃から触らないように声をかけましょう。引っかかれたり咬まれたりしたときのリスクも、お子さんに伝えておくといいですね。

常岡先生:また、ペットであっても、猫や犬に触れた後は石けんを使って手指をよく洗います。キスをするなど、過度なスキンシップは避けるべきでしょう。バルトネラ・ヘンセレのほかにも、猫や犬の口内には人にとって有害な病原体がいるため、十分に注意が必要です。

――猫や犬と暮らしている場合、ペットのケアで気をつけることはありますか。

常岡先生:飼い猫は、外に出さないことです。野良猫やほかの猫との接触でネコノミをうつされたり、毛づくろいをし合えば、バルトネラ・ヘンセレを含むノミのふんが、口や爪に付着することもあります。

ノミがつかないように、猫の体を清潔に保つことも大切です。ブラッシングのほか、ノミの駆除薬を使うのもいいと思います。

また、定期的に猫の爪を切っておくと、引っかかれたときに傷がつきにくく、猫ひっかき病の予防につながります。犬の場合も同じです。引っかかれたり咬まれたりしないように、興奮させるのもやめましょう。

常岡先生:猫や犬はバルトネラ・ヘンセレに感染しても症状がなく、保菌しているかを確かめる検査も一般的ではありません。仮に保菌しているとわかっても、抗生剤を投与してどこまで除菌できるのか、難しいところです。そういう意味でも、猫ひっかき病の予防には病気を知り、理解することが何より大切だと思います。

病気の存在を知っていれば、いざというときに猫ひっかき病を疑うことができるはずです。正しい知識を持って、猫や犬と適切なコミュニケーションをとっていただきたいと思います。

────◆────◆────

「猫ひっかき病」の記事は前後編。原因と症状を解説した前編につづき、今回の後編では、猫に引っかかれたときの処置や猫ひっかき病の治療、家庭でできる予防方法について、常岡英弘先生(つねおか・ひでひろ、山口大学大学院医学系研究科)に伺いました。

※掲載の図解・イラストは、山口大学大学院医学系研究科・大津山 賢一郎講師よりご提供いただいた資料をもとに作成しました

【プロフィール】

国立大学法人 山口大学大学院医学系研究科保健学専攻(山口大学医学部保健学科)

常岡 英弘 教授(特命)

猫ひっかき病研究の第一人者。臨床微生物学を専門としており、特にバルトネラ・ヘンセレ感染症の診断法の開発とその感染実態を中心に研究を進めている。

国立大学法人 山口大学大学院医学系研究科保健学専攻(山口大学医学部保健学科)

大津山 賢一郎 講師

猫ひっかき病研究の第一人者である常岡教授を師事。ネコに対する猫ひっかき病のワクチン開発を目指し、病原菌であるバルトネラ・ヘンセレの研究を行っている。

取材・文/星野早百合

「猫好きさん」におすすめの関連情報

猫の爪切りを安全に! 「目隠しをするとおとなしくなる」習性を活用した「もふもふマスク」

![冬のギフトにぴったりな“雪の絵本”3選[絵本専門店の書店員が選出]](https://d34gglw95p9zsk.cloudfront.net/articles/images/000/045/629/large/0368f492-6e08-49f4-8c18-b0d3c52fe98c.jpg?1770179405)

![【働くママの労働問題】「子持ち様」が気をつけるべき職場の人間関係のポイント[社労士が回答]](https://d34gglw95p9zsk.cloudfront.net/articles/images/000/045/623/large/5af9810f-c081-42b4-a484-d448e0f9e922.jpg?1770162654)

星野 早百合

編集プロダクション勤務を経て、フリーランス・ライターとして活動。雑誌やWEBメディア、オウンドメディアなどで、ライフスタイル取材や著名人のインタビュー原稿を中心に執筆。 保育園児の娘、夫、シニアの黒パグと暮らす。

編集プロダクション勤務を経て、フリーランス・ライターとして活動。雑誌やWEBメディア、オウンドメディアなどで、ライフスタイル取材や著名人のインタビュー原稿を中心に執筆。 保育園児の娘、夫、シニアの黒パグと暮らす。