絵本『ラニーちゃんとたんじょうびやさん』ショートアニメ化! 作田ハズム監督×原作者タロアウトさん対談

絵本をショートアニメにするプロジェクト“アニエホン” 第2弾 私たちの知らないアニメ制作の舞台裏

2024.06.21

「しいたけ占い」のキャラクターデザインなどを手がけ、世界で人気のキャラクターアーティスト・タロアウトさんが、初めて描いた子ども向け絵本『ラニーちゃんとたんじょうびやさん』。このたび、『映画すみっコぐらし ツギハギ工場のふしぎなコ』などで知られる作田ハズム監督の手によって、ショートアニメ化されました!

タロアウトさんが絵本に込めた深いメッセージと優しい世界観。それを「完璧に再現してくれた」(タロアウトさん)というショートアニメ。完成した今、あらためてタロアウトさんと作田監督がその制作過程を振り返りつつ、絵本とアニメそれぞれの持つ魅力について語ってくれました。

シンプルな世界観をどう映像化するべきか、悩んだ

──作田監督が手がけられた『ラニーちゃんとたんじょうびやさん』のショートアニメは、オリジナルの絵本が持つ魅力を完璧に再現されています。最初に絵本を読まれたときはどのような印象を受けられたのでしょうか?

作田 シンプルで、メッセージや世界観が真っすぐに子どもたちに届きそうでいいな、とまず思いましたね。でもページをめくっていくといろんなキャラクターが次々と登場して、物語展開も「この先どうなっていくんだろう?」と読めなくて。……なんだけど、最後は奇をてらったひねりはしていない。映像制作をしていると、ついつい「視聴者をどうびっくりさせるか」を考えがちなので、新鮮でストレートに心に響いてくるものがありました。

タロアウト ありがとうございます。そんなふうに感じていただけて嬉しいです。

──その第一印象から、どのようにショートアニメ化したいと思われたのですか?

作田 そこが実は悩んだところで。原作の絵本は絵がシンプルで、それこそが魅力だと思ったので、どう足し引きすべきかと……。たとえば3D映像にするとか、画面の情報量を上げたりとか、いろいろやり方はあるんですけど、それもなあ……と。やっぱり原作の持つ世界観を正確に再現したいと思って、それでタロアウトさんにいろいろと、絵本に込めた思いなどをお伺いしたんです。

タロアウト 本当に、初めてお会いしたときからものすごく親身にいろいろと聞いてくださいました。実は僕、お会いする前はアニメ監督って厳しくて怖そうだなと怯えていたんですよ(笑)。自分の作品がアニメ化されることも初めてでしたし、めちゃくちゃ緊張していたんですけど、監督は時間をかけて丁寧にリスニングしてくれて。だから絵本を描いたときの思いをしっかりお伝えして、あとは「楽しみにしています」と全てをお任せしました。

作田 いやあ、こちらとしてはむしろ情報が欲しくて、根掘り葉掘り聞き出していたという感じだったんですけど(笑)。

“多様性”を伝えようとしすぎると説教くさくなる

──『ラニーちゃんとたんじょうびやさん』は、“多様性”が根底のテーマとなっている作品でもあります。このテーマについてはどう表現したいと思われましたか?

作田 タロアウトさんとのやり取りの中で、印象的だったのが、それぞれのキャラクターが持つ意味を詳しく教えていただいたときです。ライオンのペアは同性パートナーをイメージしていたり、イノシシの子どもたちのケンカには今世界で起こっている戦争への思いが重ねられていたり。とくにライオンの描き方に関しては、ライオンってオスにだけ「たてがみ」があるので、今回は一目で両方オスであることが分かりますが、そのライオンの特性を使ったキャラクターデザインが巧みで面白いと思いました。

タロアウト 監督がお話ししやすい方だったので、いろいろとお伝えすることができました。

作田 僕が思っていた以上に深いメッセージが込められていたので、絵本が表現していること以上に伝えようとしなくていいな、と思いました。昨今は多様性を描いた作品が多いですが、あまり必死に伝えようとすると説教臭くなる。とくにショートアニメのような短い映像で描こうとすると、上っ面をなぞった感じになってしまいます。原作はあえてメッセージを明言せず、読む人に感じ取ってもらおうとしている。その感じを汚したくないなと思い、原作の描き方をわりとそのまま踏襲させてもらいました。

タロアウト 僕は多様性を、当たり前にある世界として描きたかったんです。だからこそメッセージとして強く打ち出すことを避けていた。まさに今、監督がおっしゃったとおりです。

作田 メッセージを打ち出しすぎず、シンプルに描いているその“余白”こそがこの絵本の個性だと思いました。だから最終的に、そこを変えることなく映像化しようと決めた。それゆえシンプルになりすぎる心配もあったんですけど、完成したものを見ると、自分では正解だったかなと感じています。

タロアウト 完成作品を見たときは、僕の頭の中で動いていた世界が、そのまま現実に現れた印象でした。原作のメッセージをしっかり理解してくれていないとできない仕上がりだと感じたので、本当に感謝しています。

作田 ありがとうございます(照)。

意見が割れたときは極力受け入れる主義

──原作が映像化されるとき、どのように形になっていくかを知る機会はあまりないもの。それだけに非常に興味があるのですが、絵本を読まれてから、実際にショートアニメが完成されるまでの過程についても教えていただけますでしょうか。

作田 そうですね、まず原作をよく読んで、作品の立ち位置を決めます。「立ち位置」というのは、映像をどういうつもりで作るか、ということです。たとえば「ラニーちゃんのキャラクタープロモーション映像にするか」とか、「絵本の販促映像にするか」とか、「本編を完全にアニメ化するか」など。今回は「予告編映像風」にしようと決めました。それが決まると、その世界観を表現するにはどのシーンが重要か、どういう絵を入れるべきか、といったことを具体的に考え、“Vコンテ”といわれる映像の台本のようなものを描きます。それを持って作画担当のスタッフに「こう描きたい」というイメージを詳しく伝える。そして彼らから絵が上がってきて、今度はどういう音楽を入れるか音楽家さんと打ち合わせをして入れていく、という感じです。

タロアウト 自分の作品が映像化されるのは初めてのことだったんですけど、いろんな方が携わっているんだなあと驚きました。

作田 とは言っても監督、クリエイティブディレクター、作画担当ぐらいで、わりとコンパクトなチームで動いているんですよ。4人ぐらいのチームで集まりやすかったので、気軽に打ち合わせができるというのが良かったです。

タロアウト 監督は僕にもVコンテを見せてくれて、「これでどうか」というようなことを確認してくれました。Vコンテなるものを見るのは初めてだったので、自分の話にナレーションや音楽が付いてでき上がっていく感じがすごく興味深くて。とくにナレーションは、絵本を描いたときは音がある世界を想像したことがなかったので、新鮮でしたね。

──監督は原作者さんを含め、制作に携わっている方たちとわりと密にコミュニケーションを取るタイプなのでしょうか?

作田 コミュニケーションというよりは、経過報告をこまめにする、という感じですね。どの仕事も同じだと思うんですけど、ある程度まで進んでから新たな要望をいただくと、なかなか軌道修正がききにくかったりします。その結果、「何か引っかかるんだけど今から変えるのは大変だし、とりあえずOKにしとくか」みたいなことが起こると、やっぱりツラいじゃないですか。そういうモヤモヤを残さないように進めるのが、僕のこだわりというより、映像作りの基本かなと考えています。

タロアウト チームの中で意見が割れたときはどうされるんですか?

作田 今回は意見が割れることはとくになかったんですけど、僕は意見をもらったときは極力受け入れる主義です。こちらの指示を超えて「こうしたほうがいいのでは?」と提案してくれるのは、作品作りを楽しんでくれている証。その思いを潰したくないので、何とか提案を入れたいと検討するようにしているんです。

読み聞かせといえば女性の声、という刷り込みに気づかされた

──タロアウトさんは、制作過程で驚いたこと、へえ~と思ったことなど、何か強く印象に残っていることはありますでしょうか?

タロアウト ナレーションが男性の声だったことです。実は当初は、絵本のナレーションというと漠然とお母さんの読み聞かせのようなイメージを抱いていたんですね。でもVコンテの段階では、仮で監督自身の声が入っていて。そのとき初めて、そうか、男性でもいいんだ! と思ったんです。

作田 僕も当初は女性の声を考えていたんですよ。だから自分の声でVコンテを作ったときも、女性をイメージしながら優しい感じで喋ってみたんです。それが意外に評判が良くて(笑)。よく考えたら、読み聞かせといえばお母さん、というのも前時代的な思い込みかなと気づいて。僕の声で良いなら、あえて男性のナレーションで行ってみようか、と考えた次第です。

タロアウト 僕が子どものころは、昔話とか女性の声で聞くことが多くて。気づかないうちに、それが当たり前だと刷り込まれていたんですよね。でも今は、お兄ちゃんでもおじいちゃんでも読み聞かせをする時代になっています。僕は、“みんな”から外れている人たちにも届けたい、と思ってこの絵本を作りました。なのに自分自身もまだまだ縛られていることがいっぱいあるんだな、と大きな気づきをもらった出来事でした。だけど「男性の声でもいいんじゃない?」と言える空気感が、今回の制作現場にはあった。それはすごく良かったんじゃないかと思います。

──ショートアニメだから伝えられること、絵本だから伝えられることがあると思います。最後に、こうして絵本を映像化したことで、あらためて感じられたそれぞれの良さについて教えていただけますでしょうか?

作田 絵本とは違う映像の最大の特徴は、時間を表現できることだと思っています。たとえばラニーちゃんが空を飛ぶシーン。絵本なら、ページをめくって初めて「あ、飛んでる!」という情報が入ってきます。でも映像だと、まず森の中のシーンが映し出され、そこから時間が流れていって、空を飛んでいるラニーちゃんが徐々に現れてくる。このラニーちゃんがいない“間”があることで、「何が起こるんだろう?」というワクワク感が生まれるのがアニメの魅力だと思うんです。分かりやすく言えば、絵本だと「バッ!」、映像だと「ジワッ」という違いでしょうか。

タロアウト 映像だと、表情も変化していく様子を描くことができますよね。

作田 まさに、驚き顔から笑った顔に変わっていく、といった表現ができます。絵本だと、それだけの変化を描こうと思ったらページ数を食っちゃいますよね。

タロアウト 今回、自分の作品がアニメになったことで、世界観が豊かになったなあと感じました。だからこそ「絵本の良さって何だろう?」ということも考えたんですね。結果たどり着いたのは……、僕の作風で言うと、シンプルさではないかと。ナレーションもなく、線や色も少ない。情報がミニマムだからこそ、読者の想像力に委ねるところが大きくなっていると思うんです。だけど作田監督の作ってくださったショートアニメは、僕が描こうとしたミニマムな世界観がそのまま映像になった印象なので、表現の仕方こそ違えど、伝えたい思いは全く同じだなと感じています。

作田 そう言っていただけて、すごく安心しました。

タロアウト こんなワガママな作者の思いを完璧に再現するなんて、映像を作るお仕事は本当に大変だなと思いました(笑)。

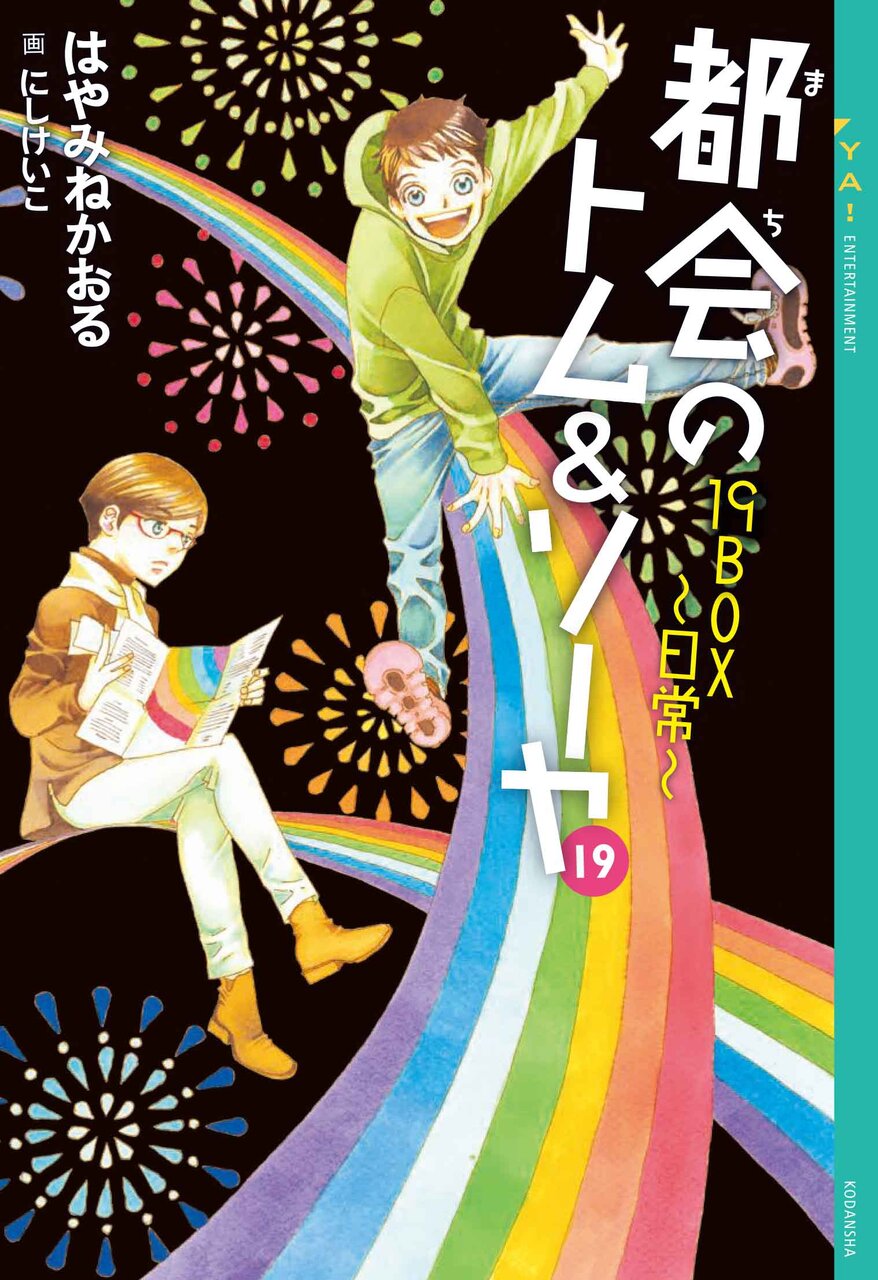

『ラニーちゃんとたんじょうびやさん』

タロアウト著 講談社刊 本体¥1400(税抜)

生まれたときから一人ぼっちで、自分の誕生日を知らないラニーちゃん。ある日やってきた“たんじょうびやさん”のコウノトリと一緒に、誕生日の友達を集めにいきますが……。世界で人気のキャラクターアーティスト・タロアウトさんが描く、誕生日に贈りたい絵本。

タロアウト

キャラクターアーティスト。その作品には一つ一つ、愛情にあふれるストーリーが設定されており、「誕生させる感覚」と言う。その世界観は日本のみならず、海外でも絶大な人気を誇る。ポール・スミス、スターバックスなどの仕事も手掛ける他、 キャラクターデザインを担当した「しいたけ占い」も大人気。また2016年より環境省でアンバサダーとしても活動中。

作田ハズム

アニメ監督。『映画すみっコぐらし ツギハギ工場のふしぎなコ』、『宇宙なんちゃら こてつくん』シリーズ、『猫のダヤン』シリーズなど、多数のアニメ映像作品を手がけている。

インタビュー・文/山本奈緒子

タロアウト

その作品には一つ一つ、愛情にあふれるストーリーが設定されており、「誕生させる感覚」と言う。その世界観は日本のみならず、海外でも絶大な人気を誇る。ポール・スミス、スターバックスなどのキャンペーンの他、「しいたけ占い」のキャラクターデザインを手掛けたことでも知られる。また2016年より環境省でアンバサダーとしても活動中。著作に、『ラニーちゃんとたんじょうびやさん』(講談社)など。 https://www.tarout.net/

その作品には一つ一つ、愛情にあふれるストーリーが設定されており、「誕生させる感覚」と言う。その世界観は日本のみならず、海外でも絶大な人気を誇る。ポール・スミス、スターバックスなどのキャンペーンの他、「しいたけ占い」のキャラクターデザインを手掛けたことでも知られる。また2016年より環境省でアンバサダーとしても活動中。著作に、『ラニーちゃんとたんじょうびやさん』(講談社)など。 https://www.tarout.net/