小学生も危機感を抱く【海の生きもの】の現状とは? さかなクン×水中写真家のトークセッションを公開

『さかなクン探究隊 2025』活動レポート第3弾

2025.09.18

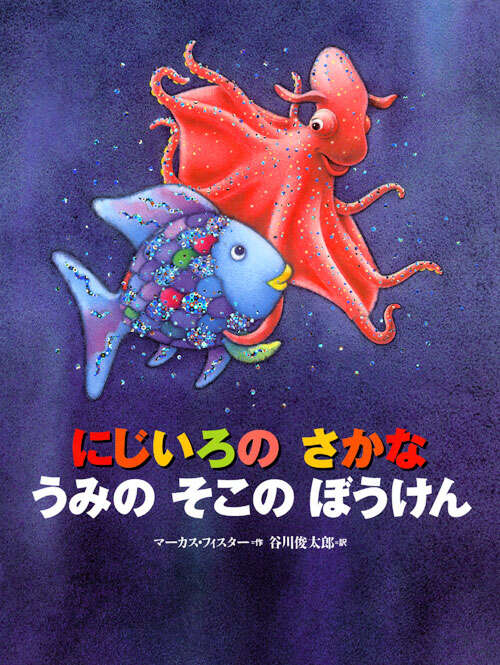

\さかなクン待望の描きおろし絵本/

主人公は自分のことをもっと好きになりたいハコフグちゃん

絵本「ハコフグのねがい」

水中写真家・中村さんが出会った海の生きものたち

子どもたちが、探究隊長のさかなクンと一緒に海やお魚、海洋環境のことを調べ、考え、深めていくプロジェクト「さかなクン探究隊」。8月下旬に国連大学で行われた第3回のワークショップでは、【夏休み特別講義】として、さかなクンと水中写真家・中村征夫さんによるトークセッションが行われました。

これまで50年近く世界各地の海をめぐり、海の生きものを写真に収めてきた中村さん。さかなクンは小学生のころから中村さんのファンで、6冊ものお魚の本を一緒に作った旧知の仲。さかなクン曰く、中村さんと水族館に行くと、不思議とお魚のほうから寄ってきてくれるのだそうです。

そんな中村さんが撮影した海の生きものたちの写真を見ながら、カクレクマノミはメスがいなくなると、群れの中でいちばん大きいオスがメスになること、下アゴにヒゲが生えたオジサンという魚がいること、オーストラリアにはオバサン(オールドワイフ)と呼ばれる魚がいることなど、お魚トークが繰り広げられました。

そして、テーマは東京湾の生きものへ。50年前、「江戸前っているのかな?」という想いから、当時“死の海”と呼ばれていた東京湾に興味を持った中村さん。いちばん汚れている海が見たいと、木材やゴミをかき分けながらお台場の海に潜ったそうです。そこで目にしたのは、懸命に生きる、海の生きものたちの姿──。

中でも、小学生隊員たちが釘付けになったのはイソガニ。たくさんの卵をお腹に抱えたイソガニの大群と対峙したとき、最初はカメラに向かって威嚇してきたのだそう。ところが、3日後に同じ場所を訪れると、中村さんが危害を加えないとわかったのか、穏やかな表情で写真を撮らせてくれたといいます。さかなクンも、学習能力が高く母性あふれるイソガニのお母さんに感激したようすでした。

ほかにもイワシ、コハダ、メバル、タコ、アナゴなど、さまざまな江戸前のお魚について、中村さんの写真やさかなクンが描いた絵を用いながらトークが進みました。

意外だったのは、“死の海”と呼ばれていた50年前の東京湾のほうが、今よりもきれいだったということ。当時は潜ると4〜5メートル先が見えたものの、今は茶色く濁って何も見えないそう。さかなクンも、アオギスなど、東京湾では絶滅してしまったお魚がいることを教えてくれました。

海を守るために私たちができることは?

続いて中村さんが見せてくれたのは、一面エメラルドグリーンに染まった千葉の海。一見きれいな風景写真のように見えますが、実は青潮が発生した“悲惨な状態”。青潮が発生すると、海底では酸素が不足し、そこで暮らすハゼの赤ちゃんやエビなどが死んでしまうのだそうです。青潮は毎年のように発生して、海の生きものたちに大きな影響を及ぼしています。

また、この50年の間で生態系が変化し、新しい生きものも姿を見せていると教えてくれました。例えば、近年、東京湾でよく出会うというノコギリガザミは、もともとは沖縄地方に生息するカニ。さかなクンは、沖縄の県魚・グルクン(タカサゴ)も増えているといいます。