まずは傷口をよく洗う

――猫に引っかかれたり咬まれたりしたときは、どのような処置をすればいいでしょうか。

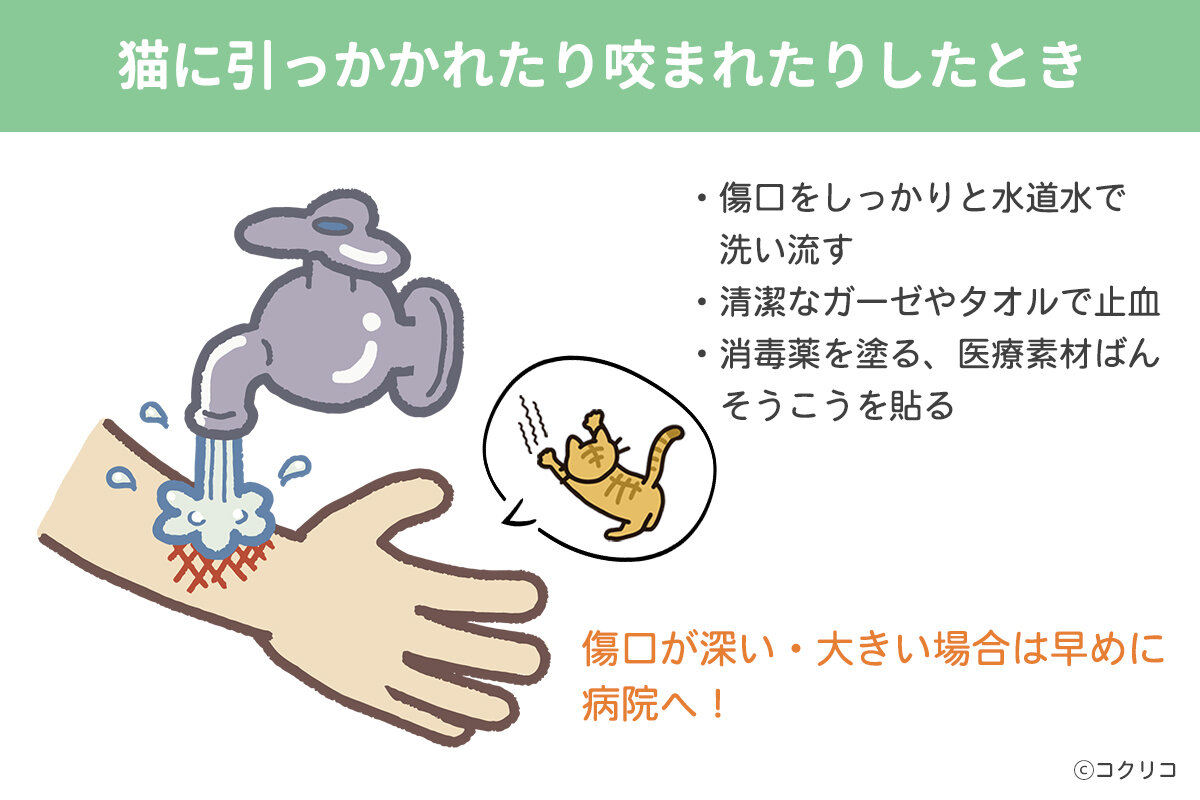

常岡英弘先生(以下、常岡先生):傷があれば、すぐに水道水で傷口を洗うことが重要です。猫ひっかき病の原因菌である「バルトネラ・ヘンセレ」や異物をしっかりと水道水で洗い流してください。

常岡先生:出血がある場合は、清潔なタオルやガーゼでおさえて止血します。血が止まったら、消毒薬を塗るといいでしょう。また

傷を密閉し湿らせて治す、湿潤療法タイプの絆創膏を貼るのもいいでしょう。

応急処置として抗生物質成分入りの市販薬を使ってもいいのですが、バルトネラ・ヘンセレには一般的な抗生剤が効きづらいため、猫ひっかき病の予防になるかは難しいところです。ほかの細菌感染の対策にはなると思います。しっかりと経過観察をしてください。

受診の際は「猫との接触」を伝える

――受診が必要なケースを教えてください。

常岡先生:出血が止まらない、傷口が深い・大きい場合は、すぐに皮膚科や外科を受診してください。

数日経過して傷の腫れや化膿、リンパ節の腫れ、発熱、全身倦怠感などの症状があらわれた場合も早めに医療機関へ相談してください。

受診の際は、症状に合わせた診療科で受診します。

子どもで発熱やリンパ節の腫れがあれば、小児科がいいでしょう。小児科でも猫ひっかき病の診断はできます。

傷口に腫れや化膿があるなら皮膚科や外科、視力の低下がみられるなら眼科です。

常岡先生:特に咬まれたときは、パスツレラ・マルトシダ、カプノサイトファーガ・カニモルサスなど、バルトネラ・ヘンセレ以外の病原菌による感染の可能性もあります。

傷口に化膿が見られたら、すみやかに受診してください。

抗生剤の投与で回復が早められる

――猫ひっかき病は、どのような診断・治療が行われるのでしょうか。

常岡先生:どの診療科を受診した場合でも、まずは医師が猫ひっかき病を疑うことが大切です。問診の際、必ず「猫に引っかかれた、咬まれた」「猫との接触があった」と伝えてください。犬も同じです。猫ひっかき病の診断につながりやすくなります。

明らかに猫に引っかかれたり咬まれたりした傷があり、リンパ節に腫れもある典型的な「定型例」の症状なら、比較的容易に診断できると思います。

定型例の多くは6〜12週間後に自然軽快しますが、抗生剤を投与したほうが早く治りますから、やはり受診したほうがいいでしょう。

リンパ節の腫れは徐々に小さくなりますが、腫れが大きく膿が溜まっているなら、膿を吸引することで回復が早まります。痛みがあれば、消炎鎮痛剤もある程度は効きます。

![冬のギフトにぴったりな“雪の絵本”3選[絵本専門店の書店員が選出]](https://d34gglw95p9zsk.cloudfront.net/articles/images/000/045/629/large/0368f492-6e08-49f4-8c18-b0d3c52fe98c.jpg?1770179405)

![【働くママの労働問題】「子持ち様」が気をつけるべき職場の人間関係のポイント[社労士が回答]](https://d34gglw95p9zsk.cloudfront.net/articles/images/000/045/623/large/5af9810f-c081-42b4-a484-d448e0f9e922.jpg?1770162654)