「子どもが仲間外れ!?」心配に振り回されないための親のふるまいとは

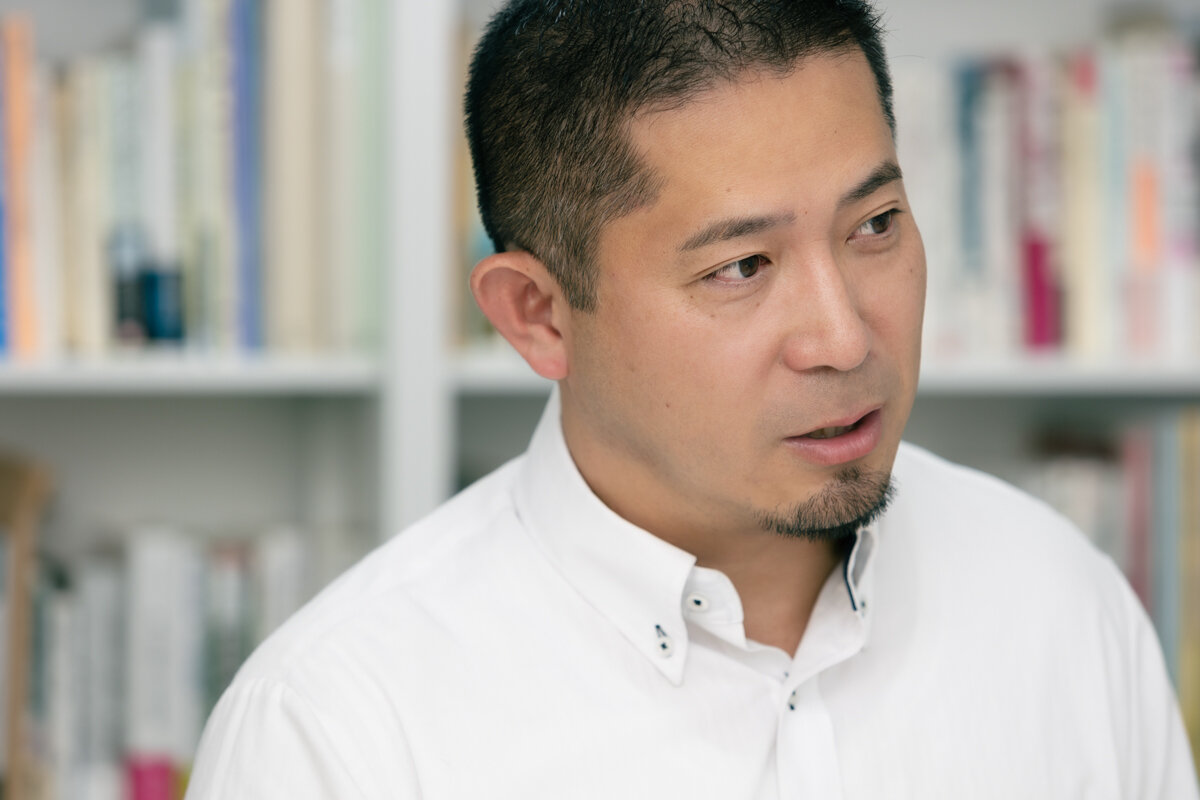

人生相談本コレクター・石原壮一郎のパパママお悩み相談室〔07〕

2021.09.03

コラムニスト&人生相談本コレクター:石原 壮一郎

パパママは今日も悩んでいます。夫婦の関係や子育てをめぐる困りごとに、どう立ち向かえばいいのか。

500冊を超える人生相談本コレクターで、2歳の孫のジイジでもあるコラムニスト・石原壮一郎氏が、多種多様な回答の森をさまよいつつ、たまに自分の体験も振り返りつつ、解決のヒントと悩みの背後にある“真理”を探ります。

今回は、「子どもが仲間外れになっている」というママ(6歳女児の母38歳)のお悩み。はたして人生相談本&石原ジイジの答えは?

子どもが耐えていたら 親は先回りを耐えて

「仲間外れにされているのだろうか」「いじめられているかもしれない」――。こういうフレーズを目にしただけで、親としては胸が苦しくなるじゃろう。

保育園にお迎えに行くと、ひとりでポツンと遊んでいることが多い6歳の娘。仲のいい友だちがいる様子もない。そんな娘が心配でたまらない相談者。人生相談の回答がやさしく肩を叩く。

最初に紹介するのは、【息子が少年野球で孤立――安易に入団させたことを後悔】という小学生のママからの相談。「2人組で練習する時、相手の子に『こいつとは組みたくない』と言われ、息子は一人で、皆の球拾いをしていました」とのこと。そんな様子を見て、続けさせるかやめさせたほうがいいかと悩んでおる。

スポーツジャーナリストの増田明美さんは、まず「立派な息子さんですね」とホメた上で、迷えるママをこう励ます。

![お年玉と一緒に贈りたい“お正月の絵本”3選[絵本専門店の書店員が選出]](https://d34gglw95p9zsk.cloudfront.net/articles/images/000/045/022/large/68833581-f835-4688-a9fe-33fa7156917c.jpg?1764905096)

![クリスマスプレゼントにおすすめの“小学生向け絵本”3選[子どもの本専門店・店長が選出]](https://d34gglw95p9zsk.cloudfront.net/articles/images/000/044/835/large/add5217c-b623-4fe3-aae5-53a1f5e2ba64.jpg?1763085159)