生成AIとのおしゃべりでは五感は満たされない

まとめると、人間が世界を認識するにあたって、五感はお互いに影響しあっているのです。しかし、生成AIおしゃべりアプリが提供するのは音声情報(と限られた二次元の視覚情報)だけです。

さらに聴覚情報に限って考えても、デジタル化された人工音は自然界に存在する音とは、含まれている周波数成分の豊かさという点で、単純化されたものです。まず、デジタル音というのは、「連続的な線」を「点の集合」で表したものに過ぎません。

また、高い周波数の音を捉えていないことも多いのです。幼少期に人工的な音だけでなく、自然の音を聞かせることの重要性は、先ほども紹介した小泉先生も指摘しています。嗅覚や味覚は感情価が高い──つまり感情との結びつきが強い──傾向にあると言われています。だとすると、発達期に嗅覚や味覚への刺激が十分に与えられないと、感情が十分に育まれない可能性さえありそうです。

この「五感への刺激の欠如問題」について、最近よく考えることがあります。これだけインターネット経由で自由に音楽が聴ける時代になっても、人気アーティストのコンサートから人が消える、という事態にはなっていません。これは、人間が「聴覚」だけでなく、「五感全部を使った体験」を求める生きものであることの証左かもしれません。

だとしたら、これは希望でもあります──人間が生成AIとのおしゃべりだけで完全に満たされることはないのですから。しかし、生成AIとのおしゃべりに熱中しながら育ってしまった子どもは、果たして五感すべてを使った体験の価値を見いだしてくれるのでしょうか。この点については不安を覚えます。

言語学者で「音声学の第一人者」川原氏の絵本が発売!

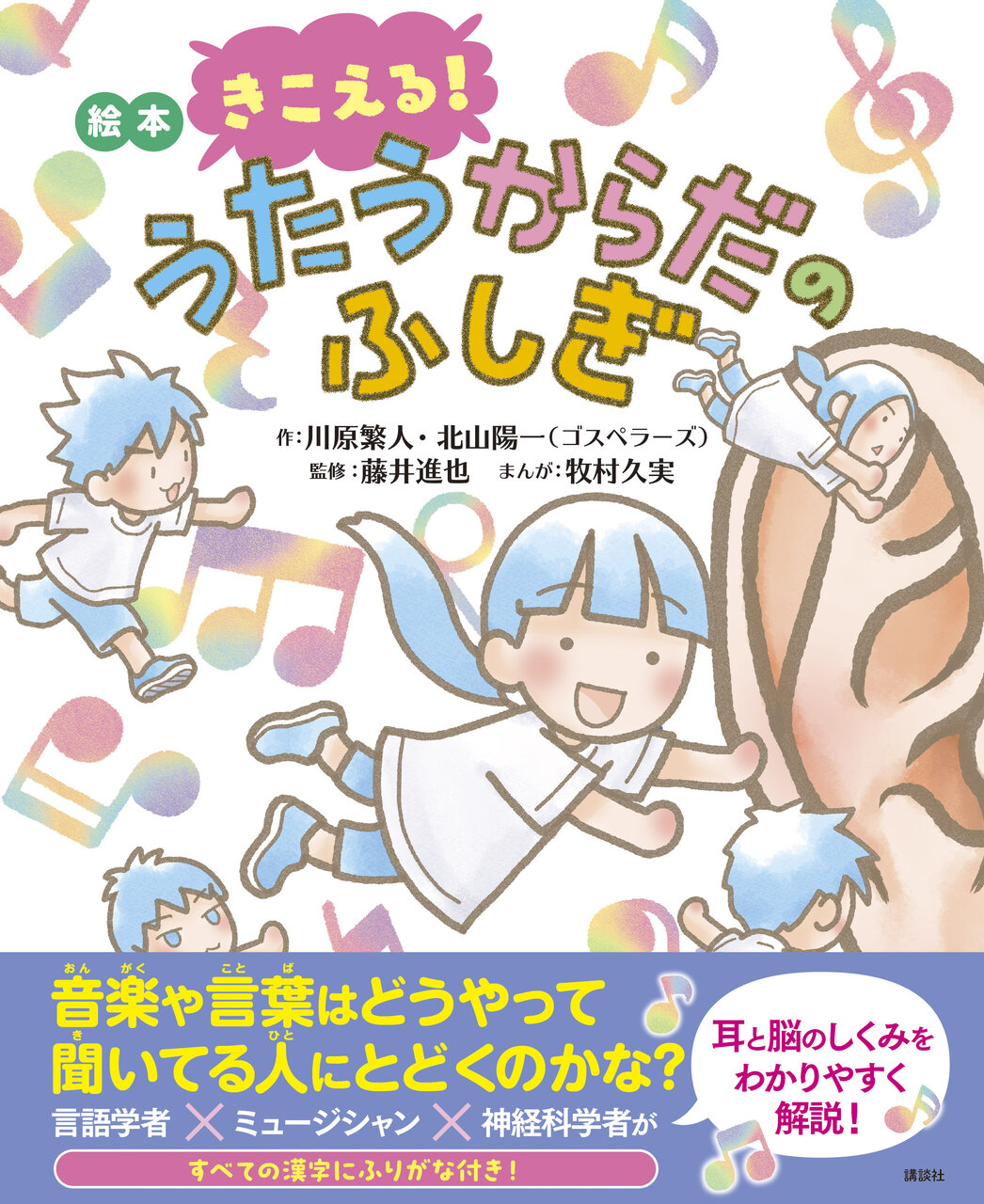

今回ご紹介した『言語学者、生成AIを危ぶむ──子どもにとって毒か薬か』(朝日新聞出版社)の著者、言語学者で音声学の第一人者・川原繁人氏とゴスペラーズ・北山陽一氏による大人気絵本「うたの絵本」の続編、『絵本 きこえる! うたうからだのふしぎ』が2026年1月に発売されます!

今回のテーマは「音が聞こえるしくみ」。音楽や歌はどんなメカニズムで伝わり、人に届くのか? 「絵本 はたらく細胞」シリーズを手掛けた牧村久実さんのかわいいフルカラーマンガと、川原先生らによる解説で、子どもから大人までみんなで楽しく学べる絵本です。

ぜひ、お手にとってご覧ください!

\第1巻も好評発売中!/

![お年玉と一緒に贈りたい“お正月の絵本”3選[絵本専門店の書店員が選出]](https://d34gglw95p9zsk.cloudfront.net/articles/images/000/045/022/large/68833581-f835-4688-a9fe-33fa7156917c.jpg?1764905096)

![クリスマスプレゼントにおすすめの“小学生向け絵本”3選[子どもの本専門店・店長が選出]](https://d34gglw95p9zsk.cloudfront.net/articles/images/000/044/835/large/add5217c-b623-4fe3-aae5-53a1f5e2ba64.jpg?1763085159)

川原 繁人

慶應義塾大学言語文化研究所教授。2007年マサチューセッツ大学より博士号(言語学)。ジョージア大学、ラトガーズ大学にて教鞭を執った後、現職。専門は言語学、音声学。「ことばを話せることって、とってもすごいこと!」という想いを伝えるため、幅広い読者に向けて本を執筆している。 代表的な著書として『音とことばのふしぎな世界』(岩波科学ライブラリー)、『音声学者、娘とことばの不思議に飛び込む』(朝日出版社)、『なぜ、おかしの名前はパピプペポが多いのか?言語学者、小学生の質問に本気で答える』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)、『言語学的ラップの世界』(東京書籍)がある。義塾賞(2022)、日本音声学会学術研究奨励賞(2016、2023)を受賞。

慶應義塾大学言語文化研究所教授。2007年マサチューセッツ大学より博士号(言語学)。ジョージア大学、ラトガーズ大学にて教鞭を執った後、現職。専門は言語学、音声学。「ことばを話せることって、とってもすごいこと!」という想いを伝えるため、幅広い読者に向けて本を執筆している。 代表的な著書として『音とことばのふしぎな世界』(岩波科学ライブラリー)、『音声学者、娘とことばの不思議に飛び込む』(朝日出版社)、『なぜ、おかしの名前はパピプペポが多いのか?言語学者、小学生の質問に本気で答える』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)、『言語学的ラップの世界』(東京書籍)がある。義塾賞(2022)、日本音声学会学術研究奨励賞(2016、2023)を受賞。