幼稚園から大学まですべて国公立に進学した場合で合計約1,000万円、私立に行けば2,000万円以上と、日本の教育費は国際的にみても高い水準で、今や学生の約半数が奨学金を借りている状況だ。

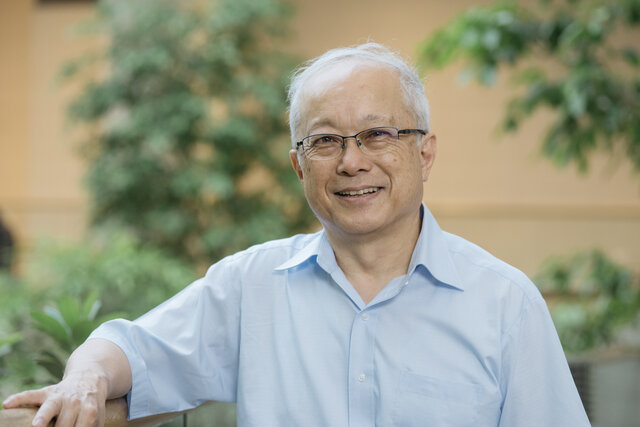

高度な教育を受ける権利が、自己責任化している日本社会。「教育費と少子化」の実態を『年収443万円 安すぎる国の絶望的な生活』著者で、ジャーナリストの小林美希氏が取材・解説する。

奨学金300万円、利子30万円

「今頃もし奨学金が残っていたら、オワコンですよ。終わっていますね。コツコツ返してきて、本当に良かったです」

北陸地方で生まれ育った男性(30代前半)は、大学進学で東京に出て一人暮らしをしていた。親からの仕送りは、一人暮らしをするために借りたアパートの家賃5万円だけ。奨学金として月5万円を借り、足りない生活費は、居酒屋でアルバイトをして稼いだ。大学時代は授業に出るほかは、バイトに明け暮れた。

奨学金は全部で300万円に上り、利子が30万円ついた。大学時代は学生らしい遊びもせず、ひたすら大学とバイト先を行き来した。質素な生活を送って自分で貯めた150万円で、奨学金の約半分を卒業時に返済した。

故郷にUターン就職してからは、毎月1万7,000円を返済。ブラック企業に就職してしまい、心身を病んで一時はニート状態になった。年収が350万円程度の時期もあり、奨学金を返済しながらでは、実家で暮らさないと生活してはいけなかった。それでも労働条件のいい企業に転職して30歳ごろに奨学金を全額返済、交際していた女性と結婚した。

男性は、「奨学金には利子がつくし、本当に借りるものじゃないですね。子どもがほしいので、親である自分に借金なんてないほうが良いに決まっています」と、借金返済で辛かった20代を振り返った。

50代になっても返済が終わらない

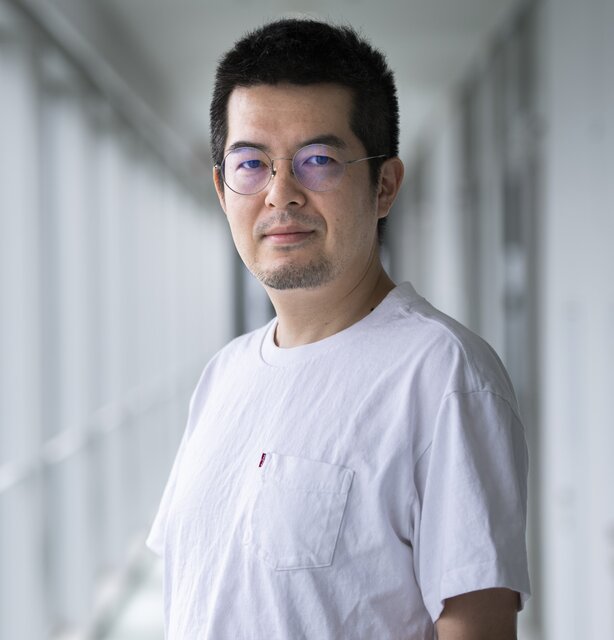

奨学金を借りたまま思うような年収が得られないと、どうなるのか。東京近郊で介護の必要な母親と暮らす男性(50代後半)は、大学院に進むときに借りた奨学金の返済がまだ終わっていない。

「研究者を目指して大学院を出ましたが、ずっと非常勤講師のままで年収は200万円程度です。大学院時代に借りた奨学金400万円のうち、返済がまだ250万円も残っています」

収入が低いと返済の猶予措置があるが、その期間も過ぎてしまった。年間に20万円の返済が必要だが、返せずに滞納している。まるで取り立てのように督促状がきて、月3万2,000円の返済金額を提示されているが、その余裕はない。

副業や違う仕事に就くことも考えたが、認知症のある親は介護度が低いため、公的な介護サービスは週に3度のデイサービスしか使えない。親を置いて家を空けられず、かといって、費用の高い民間の介護サービスを使う経済的余裕はない。

「このままでは奨学金は完済できません。いざとなったら自己破産するしかないでしょう。でも、親戚が連帯保証人になっているので迷惑もかけられません。いったいどうしたら良いのか。親の介護、奨学金、低所得の三重苦から抜け出せず、このままでは生活保護を受けるしかないかもしれません」

教育費負担が家計に重くのしかかる

著書「年収443万円」(講談社現代新書)でも取り上げた、奨学金の問題。大学生や高校生の子がいる保育士の女性も「子どもが私大に進学し、初年度の前期だけでも入学金を入れて100万円も大学に納めました。下の子も私大に行くとなったら大変です。もう高卒でも良いのではないかと思えてきました」と深いため息をつく。

たとえ平均年収を得ていて、世帯年収が1,000万円あったとしても、子どもの進学に備えるため生活を切り詰める毎日。教育費負担が家計に重くのしかかる。

前回記事「公立1000万円・私立2000万円「教育費が高すぎて子どもを持てない」日本の現実」でも示したが、高校入学から大学卒業までにかかる子ども1人当たりの教育費用(入学・在学費用)は942万5,000円と、高額だ(日本政策金融公庫「教育費負担の実態調査結果」2021年度)。

こうした家計の状況は、子どもの意識にも影響を与える。

日本財団が10~18歳の男女1万人を対象に行った「こども1万人意識調査」(2023年5月)では、国や社会が子どもたちのために優先的に取り組むべきこと(選択肢)で、「高校・大学までの教育を無料で受けられること」という回答が40.3%に上った。

教育費の国際比較 公的負担率が低い日本

国際的な比較では、日本はどのくらい大学の教育費を公的に負担しているのか。いくつかデータを解説したい。まず、国や地方公共団体などによる「公財政支出」を見てみよう。

OECD(経済協力開発機構)の資料から、幼稚園・小学校の初等教育から大学などの高等教育まで、GDP(国内総生産)に対して、教育予算をどのくらいかけているかが分かる。

財務省がまとめたOECD諸国の「公財政教育支出対GDP比」(初等・中等・高等教育段階)の2017年のデータによれば、OECD平均は4.1%だが日本は2.9%でアイルランドに次いで2番目に低いことが分かる。

そして日本では、大学に投じられる公財政支出が特に少ないことが分かる。

高度な教育を受ける権利は自己責任?

日本私立大学団体連合会がまとめた「2023年度私立大学関係政府予算要望データ編」を見てみると、大学生の教育費の公的負担率はOECD平均で66.2%だが、日本は約半分の32.1%でしかない。

大学生についての政府支出に占める公的教育費の割合を見ても、OECD平均は2.9%であるのに対して日本は1.6%しかない。

公財政支出は、学生一人当たりで私立大学は18万円だが国立大学は231万円で12.8倍もの差がある。当然、授業料の家計負担も差が生じ、私立大学は122万円で国立大学54万円の2.3倍となる。

学生100人当たりの教職員数である「人的資源」は、私立大学は19.1人だが国立大学は31.8人で1.7倍になっている。

単純に数字だけを見て比べれば、公費が多く投じられて授業料が安く、教職員数が充実している国公立大と、授業料が高く教職員が少ない私大との間に、大きな不公平が生まれているのだ。

どのデータを見ても、日本は公的な教育費を十分に支出しているとはいいがたい状況だ。公財政支出の多い国立大学の数は少ないことから狭き門。大学は私立に通うことがある種の前提になっており、おのずと家庭の負担割合が高くなる。

国は高等教育することを放棄し、高度な教育を受ける権利を自己責任の世界にしてしまっていると言えないか。

![“高い絆創膏” 不適切な使い方をすると化膿!? 「正しい使い方」とは[医師監修]](https://d34gglw95p9zsk.cloudfront.net/articles/images/000/045/050/large/72bf4190-f850-4e30-99f1-d97fcf8571f2.jpg?1765410326)

![子どもに“高い絆創膏”と“安い絆創膏”どう使う? 「重ね貼りOK?」「やけどに貼っていい?」などの疑問に皮膚科医が回答[医師監修]](https://d34gglw95p9zsk.cloudfront.net/articles/images/000/045/053/large/59717e7c-3955-4664-a71c-e2a2e8b45c97.jpg?1765256342)

![クリスマスプレゼントにおすすめの“小学生向け絵本”3選[子どもの本専門店・店長が選出]](https://d34gglw95p9zsk.cloudfront.net/articles/images/000/044/835/large/add5217c-b623-4fe3-aae5-53a1f5e2ba64.jpg?1763085159)