【子どもの「体験格差」】に焦る親が続出 「良い体験をさせねば」と負担に思う親は半数以上

経済格差、地域格差 理由は親ガチャなの? 今こそ考えたい「体験格差」にひそむ原因

2024.06.28

前回の記事では、親たちが我が子の体験についてどのようにとらえているのか、そして実際に自分が「体験格差」を感じる瞬間についてお伝えしました。今回はもう少し踏み込んで「体験格差」の理由がどこにあると思うか、ママやパパの考えを聞いてみました。

前回記事 【子どもの「体験格差」】感じている親は6割 格差を実感した瞬間

コクリコラボアンケート「AnyMaMa(エニママ)」登録者およびコクリコメルマガ会員を対象に 2024年3月26日~4月8日インターネット上で実施。有効回答数は122件。

※基本的にアンケート回答の原文をそのまま記載しています。ただし文字数の都合上、一部抜粋や主旨を損なわない範囲の要約・編集を行っている箇所があります。(明らかな誤字等は修正のうえ記載)

コクリコとAnyMaMa LIFESTYLE.Labが協働で、子育て課題解決×読書文化を目指すプロジェクト「コクリコラボ」。

ママの社会復帰を支援するサービス「AnyMaMa(エニママ)」で活躍するママたちのリアルな声を集めながら、新たなサービスや取り組み、ライフスタイルのアイデアを生み出していきます。

ママ、パパが考える「体験格差」の理由とは

子育て中の親向けのアンケートでは「体験格差が生じているとすれば、理由は何だと思いますか」という質問を投げかけてみました。まずはその回答からご紹介します。

・親の経済格差。

多かった回答が「経済格差」という意見。施設の入場料や交通費、ならいごとの費用など体験にはお金がかかるため、親の経済状況に左右されるという声がありました。

・経済的理由のほか、親のリソース(ワンオペ、きょうだいが多い・年齢差がないなど)も大きいのかなと周りを見ると思います。

経済的な理由だけでなく、親のリソースに余裕があるかどうかも理由になりうるという声もありました。きょうだいの年齢差に言及した回答はこちらにも。

・うちは子どもが3人ですが、長男は高校生で末っ子は3歳です。パパがいなくても、長男が頼りになるので旅行や遊びに行けます。これが年子なら無理でした。お金の問題もあるし、きょうだいの年齢もおおいに関係すると思います。

親のリソースという観点で見ると、こんな意見もありました。

・親のモチベーションや意識。「家でゆっくりしたい」「週末くらい休みたい」を優先する家庭は体験の幅が狭いだろうなと思う。

親が疲れていて子どもに体験をさせるほどの気力の余裕がないことが、体験格差につながるという声です。体験を多くさせている側の親の意見として、次のようなコメントも。

・うちは体験が多いほうなのですが、年に1回も旅行に行かないとか休日はゴロゴロ家で過ごすと聞くと、家庭によって体験格差はあるなと感じます。

・友人などに休日の過ごし方を聞くと、案外自宅で予定もなく過ごしているのだなと思います。

疲れていたり気力が湧かなかったりという事情はもちろんのこと、必ずしも健康状態がよい親ばかりではありません。価値観の違いだけでなく、深刻な事情がある家庭もあるのだろうと推察します。

・我が家はキャンプが好きですが、周りを誘っても母親が虫が嫌いという人が多く、親のやる気もあると思います。

親の苦手分野によって、子どもが体験できない分野が生まれるという意見です。

・子どもがその体験を経験したいと思わない場合もあると思います。

・子ども自身が何にでも興味を持つ性格なのか、新しいことにしり込みしてしまう性格なのかというのもあると思います。

・子どもがあまり興味を示さない。むしろ苦手。

子ども自身の性格や志向が体験格差の理由になっているのではないかという声もありました。確かに新しい体験をたくさん積み重ねたい子ばかりではないという意見には納得できます。

・親の体験の格差。

親自身が体験をしたかどうかが格差につながるという声もありました。

・親のリテラシーと行動力だと思います。体験格差の理由として、一般的に経済力や学歴が言われますが、それは違うかなと。お金をかけなくても体験できる機会はたくさんあると実感していますが、その情報にたどりつくには親のリテラシーが必要だと思います。

・親の財力だけではないと思います。市や県が主催しているイベントは、無料だったり安価で参加できるものが多いです。親が子どもにいろいろな体験をさせたいと思っているか、その情報を自ら得ようとしているかも格差を生んでいるように思います。

「体験格差」の理由として経済的な理由を挙げた親もいましたが、確かにお金をかけず無料で体験できる機会もたくさんあります。ただしその情報にたどりつくためのリテラシーに格差があるのではないかという意見です。

スマートフォンさえあれば誰でも情報を入手できる時代ではありますが、膨大な情報から必要なことだけを取捨選択しアクセスするリテラシーは、確かに親によりかなり差があるように感じます。

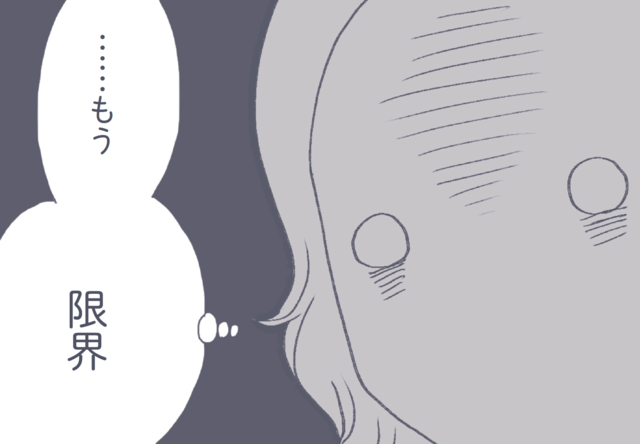

子どもに体験させないと! 負担に思う親が過半数

コクリコラボでは親たちが「体験格差」という呪縛にとらわれているのではないかという仮説のもと「子どもに『何か体験をさせないと』と負担に感じることはありますか?」というアンケートをとりました。

結果は「よくある」「たまにある」が合わせて54.9%、「あまりない」「まったくない」が合わせて32.7%という結果でした。過半数が子どもに「体験をさせないと」と負担に感じている実態が見えました。

2024年4月に発売された『体験格差』という書籍では、体験格差に関する大規模な調査結果が紹介されており、親自身の体験の有無が子どもの体験にも影響を及ぼしている可能性が指摘されています。

興味深いことに、同調査で「子どもに体験をあきらめさせたことはあるか」と聞いたところ、親に体験がある場合は62.4%が「ある」、37.6%が「ない」と回答しているのに対し、体験ゼロの親は25.2%が「ある」、74.8%が「ない」と回答しています。

ここからわかるのは、親自身に体験があれば我が子に対しても体験させてあげたいと感じ、それがかなえられなかった場合に「体験をあきらめさせた」と感じるということです。親自身の体験の有無が「体験」に対する親の意識の差につながると考察されています。

◆参考文献:『体験格差』(今井悠介・著/講談社現代新書)

意外に身近な「体験格差」という社会問題

第1回の記事での調査も合わせると、次の3つの実態が見えました。

・多くの親は自分たちのできる範囲で子どもに体験をさせている自負はある

・周りと比較して「体験格差」を意識している

・体験させることそのものを負担に感じている親が過半数いる

最近はメディアやSNSでの発信などでも、魅力的な体験をしている親子を見る機会が増え、自分たちと比較してしまう気持ちはとてもよくわかります。しかし「体験」本来の目的を考えれば、親も子も無理しないこと、自分たち親子に合った体験は何かを考えて選択することが大切なのではないでしょうか。

また、親の意識、リテラシーやリソース、経済力や地域の違いによって、体験の差が生まれ、子どもに不利益が生じることのないよう、家庭だけではなく、地域や社会全体で考えなければならない問題なのだと改めて感じました。

【関連記事】

【子どもの「体験格差」】感じている親は6割 格差を実感した瞬間

きょうだい間の「体験格差」 4割のママが感じる「リアル」な格差体験(2024年6月29日公開)

![冬のギフトにぴったりな“雪の絵本”3選[絵本専門店の書店員が選出]](https://d34gglw95p9zsk.cloudfront.net/articles/images/000/045/629/large/0368f492-6e08-49f4-8c18-b0d3c52fe98c.jpg?1770179405)

![【働くママの労働問題】「子持ち様」が気をつけるべき職場の人間関係のポイント[社労士が回答]](https://d34gglw95p9zsk.cloudfront.net/articles/images/000/045/623/large/5af9810f-c081-42b4-a484-d448e0f9e922.jpg?1770162654)

コクリコラボ

コクリコとAnyMaMa LIFESTYLE.Labが協働で、子育て課題解決×読書文化を目指すプロジェクト「コクリコラボ」。 ママの社会復帰を支援するサービス「AnyMaMa(エニママ)」で活躍するママたちのリアルな声を集めながら、新たなサービスや取り組み、ライフスタイルのアイデアを生み出していきます。 (Any MaMaについてはこちら:anymama.jp Twitter: @AnyMaMaJP )

コクリコとAnyMaMa LIFESTYLE.Labが協働で、子育て課題解決×読書文化を目指すプロジェクト「コクリコラボ」。 ママの社会復帰を支援するサービス「AnyMaMa(エニママ)」で活躍するママたちのリアルな声を集めながら、新たなサービスや取り組み、ライフスタイルのアイデアを生み出していきます。 (Any MaMaについてはこちら:anymama.jp Twitter: @AnyMaMaJP )