9歳「カギっ子」が母親に吐いた嘘 「子ども食堂」のリアルを描いた小説がアツい

『とにもかくにもごはん』(小野寺 史宜)試し読み

2023.09.14

ポケットに家の鍵

日本では、1960年ごろから共働き世帯が増加し、自分で家の鍵を開ける、通称「カギっ子」が現れました。仕事など、さまざまな事情で保護者の帰りが遅い家庭では、小さな子どもに鍵を持たせることも多いのではないでしょうか。

保護者の帰宅が遅いとなると、悩ましいのが晩ごはん。そんなときのために、子どもがひとりでも気軽に立ち寄って食事ができる居場所として「子ども食堂」があります。

子ども食堂は低所得の家庭だけでなく、どんな子どもも、さらには大人もお年寄りも入ることができます。いまでは全国約7000ヵ所に子ども食堂の輪が広がっており、訪れる人にあたたかいごはんを提供しています。

子ども食堂を訪れる少年

そんな子ども食堂を舞台にした小説が、『とにもかくにもごはん』。本屋大賞第2位に輝いた『ひと』著者・小野寺史宜さんによる心あたたまる群像劇です。

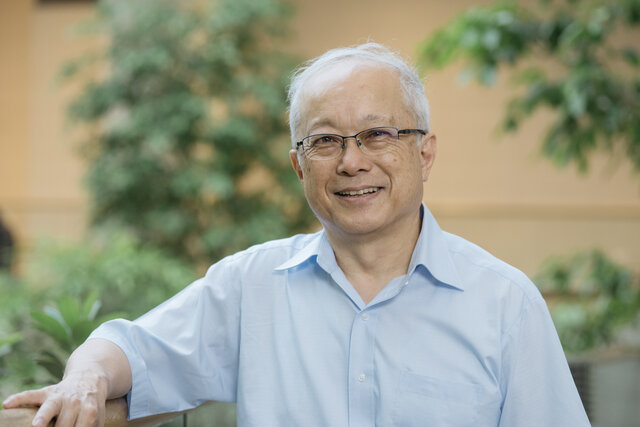

小野寺 史宜(おのでら ふみのり)

1968年千葉県生まれ。2006年「裏へ走り蹴り込め」で第86回オール讀物新人賞を受賞してデビュー。2008年『ROCKER』で第3回ポプラ社小説大賞優秀賞を受賞。2019年に『ひと』が本屋大賞第2位に選ばれ、ベストセラーに。著書に「みつばの郵便屋さん」シリーズや「タクジョ!」シリーズ、『その愛の程度』『近いはずの人』『それ自体が奇跡』『縁』『銀座に住むのはまだ早い』『君に光射す』『みつばの泉ちゃん』など。

著者お気に入りのキャラクターは、第3話に登場する9歳の少年・森下牧斗(もりした まきと)くん。ホステスである母はいつも彼が寝たころ帰宅します。

『とにもかくにもごはん』 あらすじ

亡き夫との思い出をきっかけに松井波子が開いた「クロード子ども食堂」。訪れるのは近所の小学生や、ひとり親のホステス、娘と絶縁した老父。あったかごはんを食べた口から、言えなかった言葉がこぼれ出る——子どもも大人もお年寄りも、いつでもだれでも大歓迎。事情を抱えた人々が集う、子ども食堂の物語。

この作品では子ども食堂のリアルな風景だけでなく、訪れる人々の感情が丁寧に描かれます。

以下、本作の文庫化を記念して、牧斗くん視点で語られる第3話の冒頭を掲載します!

「午後5時 いただきます 森下牧斗」 試し読み 出典:『とにもかくにもごはん』小野寺史宜

午後5時なのに、もう空はうっすらと暗い。今はまだうっすらだけど、こうなったらあとは速い。すぐに真っ暗になる。

これから行くとこは近い。2分で行けるから2分で帰れる。でも暗いとやっぱりこわい。帰りは走っちゃうと思う。走ると余計こわいのだ。何かに追いかけられてるような気がして。

今はお母さんがいるからだいじょうぶ。コンビニに寄ったせいで遠まわりにはなったけど、お母さんがいれば暗くてもこわくない。

この辺は便利だけどちょうどいいとこにコンビニがないのよ、とお母さんはいつも言う。周りにはコンビニが4つあるけど、どこへ行くにも5分は歩くのだ。5分なら、ぼくが通う小学校より近い。でもお母さんは遠いと言う。歩きたくないのだ。特に、かかとがとんがった靴を履いてるときは。

ぼくは都営アパートに住んでる。都営。初めは何のことかわからなかった。お母さんが教えてくれた。都は東京都の都。東京都がやってるアパート、という意味だ。

アパートもやってるんだから東京都はすごい。ぼくがそう言ったら、お母さんはこう言った。もっといろいろやってほしいもんだわよ。ゼイキンをとってるんだから、ほんと、ちゃんとしてほしい。

ゼイキンて何? と訊いたら、お母さんは答えた。国とか都とかがお母さんからむしりとるお金。

都はアパートをやったりするだけじゃなく、お母さんからお金をむしりとったりもするのだ。ちょっとこわい。

住宅地の道をお母さんと並んで歩く。歩道はない細い道。車はスピードを出せないから、そんなにあぶなくない。でも車には注意しなさいと学校の先生からは言われる。あと、不審者に注意しなさいとも言われる。不審者というのは、変な人のことだ。世の中には変な人がたくさんいるからほんとに注意しなきゃいけない。らしい。

お母さんのとんがったかかとがコツコツいう。その靴を履くと、お母さんは家にいるときより背が高くなる。こんなふうに並んで歩いてても顔の位置が高い。

お母さんはきれいだ。きれいだし、友だちのお母さんより若い。今、28歳。友だちのお母さんは30歳を過ぎてる人が多い。なかには40歳を過ぎてる人もいる。

ぼくはこないだ9歳になった。小学3年生。3年生は、低学年でもあり中学年でもあるらしい。中学年と言われたときは低学年にはならない。何だかややこしい。

今年から、お母さんは外を歩くときにぼくと手をつながなくなった。去年までは必ずつないでた。ぼくが迷子にならないようにだ。でも今年はちがう。牧斗はもう大きいんだから1人で歩いて、とお母さんは言うのだ。

ぼくはまだ小さいけど、保育園の子とか1年生の子とかにくらべたら大きい。だからぼくは大きい。そう思うことにした。

「着いたよ」とお母さんが言い、

「うん」とぼくが言う。

クロード子ども食堂。前はカフェだったとこだ。カフェというのは、大人がコーヒーを飲んだりする店。でも今は子ども食堂。ぼくみたいな子どもにごはんを食べさせてくれる食堂だ。大人も食べられるけど、子ども食堂。クロード、の意味は知らない。お母さんも知らないと言ってた。

木のドアを開けて、お母さんが入っていく。

ぼくも続く。

「いらっしゃい。こんにちは」とすぐ近くにいたお姉ちゃんが言う。お母さんよりも若い人だ。

「子ども。1人」とお母さん。

「はい。ではこちらにご記入をお願いします」

「また書くの? 前も書いたけど」

「すいません。会員制ではないので」

「普通の食堂も、名前なんて書かせないでしょ」

「そうなんですけど」

お母さんがカウンターのところで名前とかそういうのを書く。

「お子さん、アレルギーは何かありますか?」

「それも前に言ったけど。で、そのときも思ったけど。何でそんなことまで言わなきゃいけないの? 個人情報でしょ、それ」

「まあ、はい」

「知らない人にそこまで明かさなきゃいけないわけ?」

「それは、あの」とお姉ちゃんが口ごもる。

そこへすぐにおばちゃんがやってくる。店長みたいな人だ。子ども食堂長。

その食堂長おばちゃんが言う。

「万が一アレルギーがあるものを知らずに食べて症状が出てしまったら大変ですから。念のためお聞かせください。お願いします」

「ないですよ」

「そうですか。ありがとうございます」

「いちいち訊くなら、初めからそういうのを避けてつくればいいのに」

「そうできればいいんですが、それだとメニューが限られてしまいますので。どうせなら子どもたちには好きなものを食べてほしいですし」

「要は、何かあったときに責任をとりたくないってことですよね?」

「それもあります。ただ、そうならないよう注意したいと思ってます。わたし、牛乳アレルギーの症状が出たお子さんを見たことがあるんですよ。度合は人それぞれちがうらしいんですけど、そのお子さんは、せきが出て、呼吸も楽にできないみたいで、本当に苦しそうでした。そういうことには、絶対になってほしくないので」

「アレルギーはないですよ。だからだいじょうぶ。いいですよね、それで」

「はい。ありがとうございます。お母さまは、お食事はよろしいですか?」

「いいです、この子だけで」

「わかりました。ではお好きなお席へどうぞ」

お母さんは窓際の席に行く。イスが4つある、四角いテーブルの席。お母さんはそういう広い席が好きだ。ぼくと2人でも、選べるなら4人で座れる席を選ぶ。狭いのが嫌いなのだ。家が狭いからかもしれない。

ぼくをイスに座らせて、お母さんは向かいに座る。すぐにバッグからスマホを取りだして、画面を見る。

お母さんは広い席も好きだけどスマホも好きだ。いつでもどこでもスマホを見る。家でテレビを見るときもスマホを見る。スマホを見てるのかと思ったら、テレビでお笑いの人がおもしろいことを言うのを聞いて笑ったりもする。

ぼくの周りにも何人かスマホを持ってる友だちがいる。スマホじゃないやつを持ってる友だちのほうが多い。どっちにも防犯ブザーとかが付いてる。不審者が来たら鳴らすのだ。

ぼくはどっちも持ってない。不審者が来たら大声を上げて逃げて。お母さんにはそう言われてる。防犯ブザーなんかよりそっちのほうが確実だから、と。

「お母さんは食べないの?」と訊いてみる。

「まだね」とスマホを見ながらお母さんは答える。

「今用意をしてるから、牧斗くん、ちょっと待っててね」とさっきの食堂長おばちゃんが通りすがりに言う。

ぼくは小さくうなずく。

「名前とか覚えてるし」とお母さんが小声で言う。

大きな窓から見える空は、やっぱりもう暗くなってる。店のなかが明るいから、なおさらそう見える。

お母さんはスマホに何やら文字を打つ。30秒くらい待って、こうつぶやく。

「早く読んでよ」

出したメッセージが読まれないみたいだ。

お母さんはあきらめてスマホをバッグに戻し、ぼくに言う。

「じゃあ、行ってくるから」

「えっ? 今日は休みじゃないの?」

「休みだけど仕事。牧斗のためでもあるの。ウチのカギ、持ってるよね?」

「持ってない」

「何でよ。持ちなさいって言ったじゃない」

「お母さんが休みだと思ったから」

カギ、実は持ってる。首にかけるためのヒモを丸めてパンツのポケットに入れてある。持ってないと言えばお母さんは行かないんじゃないかと思ったのだ。

ダメだった。

「何してんのよ」

そう言って、お母さんはバッグから自分のカギを取りだしてぼくに渡した。小さな赤いケースが付いてるやつだ。

「ほら、これ持ってて」

「ぼくが持ったら、お母さんがウチに入れなくなっちゃうよ」

「だいじょうぶ。牧斗より先に帰ることはないから」

ないのか。

「でも、いい? なくさないでよ。これなくしたら、牧斗もお母さんもウチに入れなくなっちゃうからね」

「なくさない」

「ちゃんとポケットに入れて」

入れた。1つのポケットに同じカギが二つ。座っててもわかるくらい、ポケットはふくらむ。パンパンになる。

「近いんだから、1人で帰れるよね?」

「うん」

「じゃ、行くから」

「何時に帰る?」

「まだわかんない。いつもと同じくらいかな」

だとすれば、ぼくが寝てからだ。

お母さんはぼくに顔を寄せ、また小声で言う。

「タダなんだから、いっぱい食べなさいよ。お代わりもしちゃいなさいよ」

そんなには食べられないと思うけど、ぼくは言う。

「うん」

「じゃあね」

お母さんは立ち上がり、靴のかかとをゴツゴツ鳴らして歩いていく。さっきはコツコツだったけど、今は床が木だから、ゴツゴツ。

食堂長おばちゃんがお母さんに声をかける。

「どちらへ?」

「ちょっと」

「戻られます?」

「たぶん」

ぼくに言ったのとちがう。お母さんは戻らない。でも、たぶん、と言えば、うそをついたことにはならない。たぶん。

お母さんが出ていき、ぼくは1人になる。考える。

うん。とお母さんには言ったけど。1人で帰るのはちょっとこわい。いや、正直に言うと、かなりこわい。歩いて2分でもこわい。

大人はこわくないからすごい。お母さんだってこわいわよ、とお母さんは言うけど、こわがってる感じはない。いつも駅から1人で歩いて帰ってくる。10分くらい歩くのだ。暗い道を10分なんて、ぼくは絶対無理。

夜道がこわいのは、暗いから。暗いのがこわいのは、おばけが出そうだから。

ぼくはおばけがこわい。いないことは知ってる。いるかと訊かれたら、いないと答える。でもやっぱりこわい。いないのにこわがらせるんだから、おばけはすごい。

【つづく】

![冬のギフトにぴったりな“雪の絵本”3選[絵本専門店の書店員が選出]](https://d34gglw95p9zsk.cloudfront.net/articles/images/000/045/629/large/0368f492-6e08-49f4-8c18-b0d3c52fe98c.jpg?1770179405)

![【働くママの労働問題】「子持ち様」が気をつけるべき職場の人間関係のポイント[社労士が回答]](https://d34gglw95p9zsk.cloudfront.net/articles/images/000/045/623/large/5af9810f-c081-42b4-a484-d448e0f9e922.jpg?1770162654)