【学びの多様化学校】「対話」を軸に自己肯定感を育む「大分県・玖珠町立くす若草小中学校」の“指導”しない教育

不登校の子の新たな学びの選択肢「学びの多様化学校」 #3 (3/4) 1ページ目に戻る

2025.09.15

毎日朝と夕方に設けた「対話」の時間

小原先生:また学校では、異年齢集団でのクラス編成や、学び直しを目的に自由進度学習の時間を取り入れるなど、イエナプランのエッセンスを取り入れています。

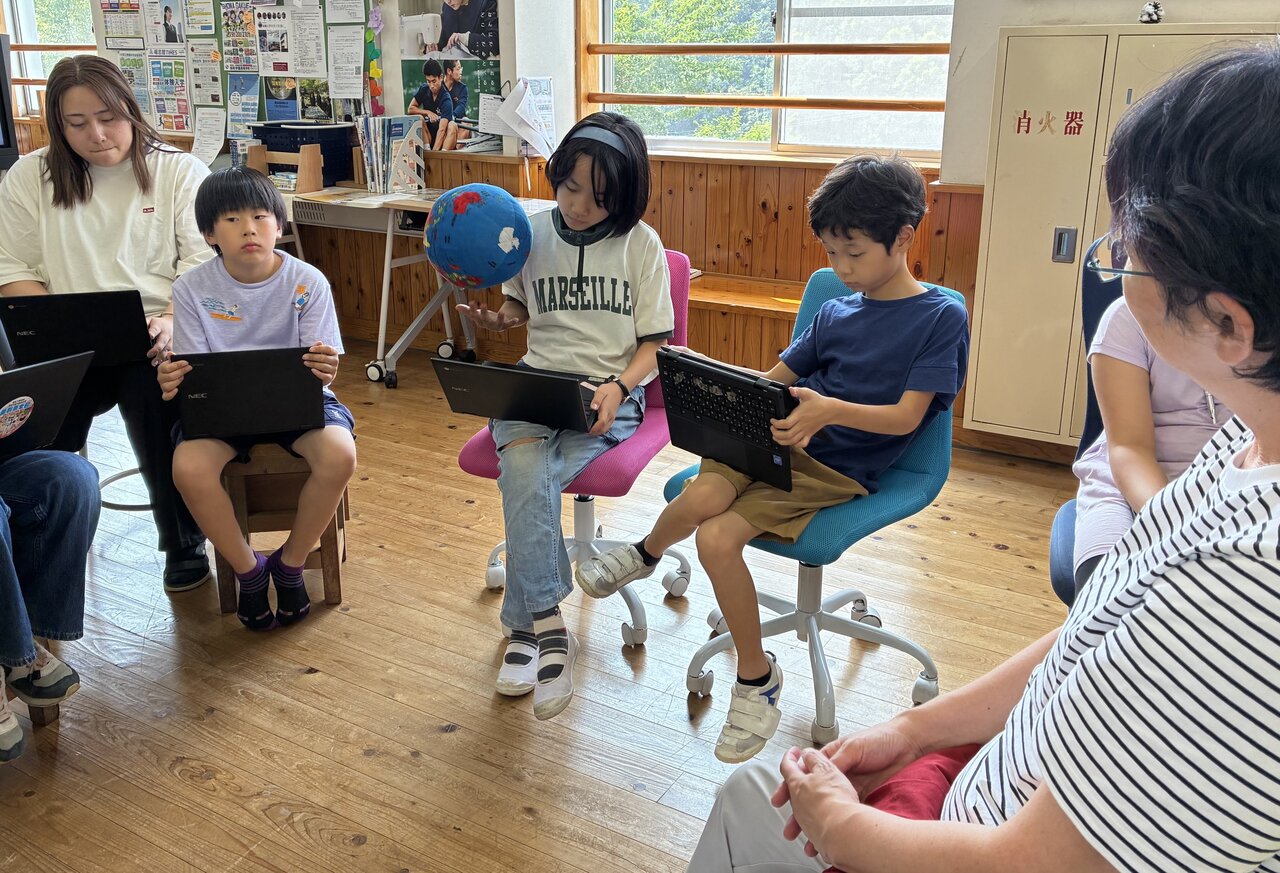

なかでも特に大切にしたのが、「対話」です。毎日「朝対話」、「夕対話」という時間を設けて、各クラスで対話を重ねています。テーマを設定して、それぞれが思うことや考えたことを自由に話し、聴き合う時間です。

──「対話」というのは、最初から全員できるものなのですか?

小原先生:コミュニケーションが苦手な子がいたり、対話というものをしたことがない子ももちろんいます。そのため年度初めは、その日の気分に近いイラストのカードを見せ合ったり、ソーシャルスキルを身に付けるゲームを織り交ぜたりします。そこから徐々に慣れていくようにしました。

テーマは先生が決めることもありますが、次第に子どもたちからもいろいろなアイデアが出てくるようになります。

安心感で満たされると子どもは自分から話し始める

小原先生:対話をする上で大切にしているのは、価値観の違いを認め合うこと。ありのままの自分の気持ちを話していいし、聴く側はそれを尊重するという視点に立つことです。

対話を重ねていく中で、2年間引きこもっていたときの気持ちをふと話せるようになった中学部の子もいました。安心感で満たされたとき、子どもは自分から話し出します。それこそが対話の価値だと思っています。

──対話の力はすごいんですね。「話し合う」というより、「聴き合う」というイメージなのでしょうか。

小原先生:話において「聴く」ことはとても大切ですね。一方で、本校には校則やルールがないのですが、子どもたち自身が必要性を感じて、対話の時間に「給食の片付けは順番でやろう」というような決まりをつくることもあります。

自分が過ごしやすくなるためには、みんなが過ごしやすい環境でなくてはなりません。対話をしている中でそういうことにも気がついて、ルールを作ろうとなるわけですね。