「生命の歴史」化石や地層から探り出す

──「生命史」とはどのような学問でしょうか。

国立科学博物館 生命史研究部 進化古生物研究グループ長 矢部淳さん(以下、矢部さん):「生命史」とは地層やそこに残る化石をもとに、生命の歴史を考察する学問分野です。生き物がいつぐらいに地球上に現れ、進化し、絶滅したのか。また、彼らはどうして進化したのか、そして絶滅したのかなどを考えます。

──生命史を学ぶようになったきっかけを教えてください。

矢部さん:僕は中学、高校生のころから地学に興味をもっていました。火山活動や地震がどのようなメカニズムで発生するのか、というようなことに関心があったんです。

過去の火山活動や地震の影響は地層に残るので調べていくと、さまざまな生き物の痕跡も見つかります。地面の歴史とかつて生きていた生物たちは深く関わり合っているというところに面白さを感じ、生命史を学ぶようになりました。

我々は今、自分の目に映っている世界が全てだと思いがちです。しかし今の世界ができあがるまでには、たくさんの生き物のヒストリーがあるのです。

「こういう生き物がいたから、今こういうふうになっているんだ」など、今を見るだけではわからないことがあると気づかせてもらえるのが、生命史の魅力だと思います。

矢部さん:実は化石や鉱物に関心があるというお子さんは多いのですが、その興味・関心が学校教育になかなか繫がりづらいというのが、今の僕ら研究者の課題です。

たとえば、とても残念なことに、理系で地学を専攻できる高校は少なくなっています。

中学、高校になるとどうしても受験にフォーカスを当てた教育が中心になり、子ども自身が純粋に興味・関心のあることを学び続けるのが難しい状況もあると感じます。

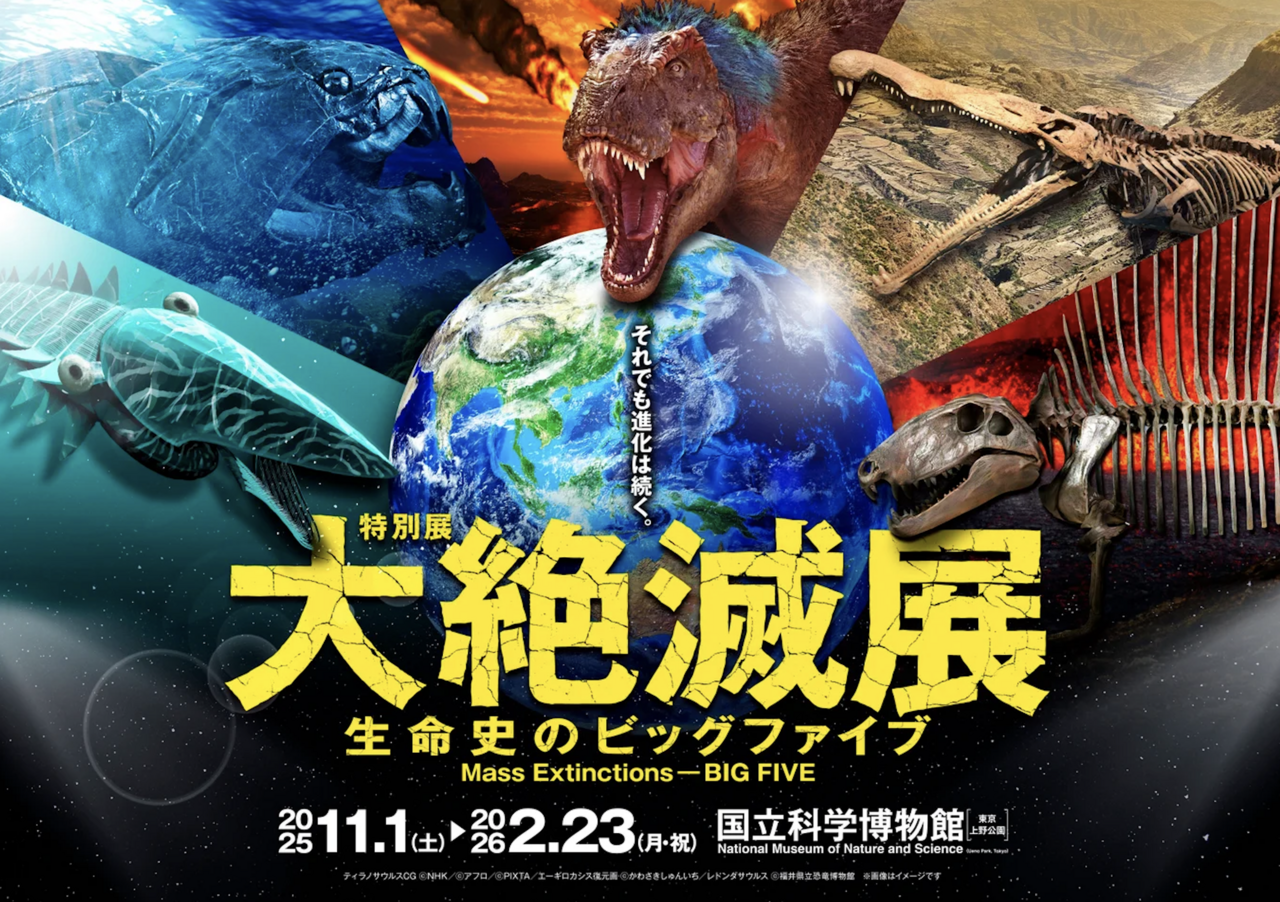

今回の『大絶滅展』で、今、化石や恐竜などに興味のあるお子さんはもちろんですが、昔、好きだったという人たちにもぜひ足を運んでもらえたらと思っています。

「大絶滅」と「絶滅」の違いは?

──『大絶滅展』では、これまで地球に起きた5回の大絶滅、“生命史のビッグファイブ”に焦点を当てます。そもそも「大絶滅」とはどれくらいの規模を指すのでしょう?

矢部さん:「絶滅」とは、ある生き物が全くいなくなって子孫を残さないという事象を指します。実をいうとこの「絶滅」という事象は、普段からいろいろなところで起こっています。

種自体に寿命のようなものがあることに加え、種ごとの生き残り競争が常にあり、何かがいなくなれば、別の何かが出てくるのです。

一方、「大絶滅」は正確に言うと「大量絶滅」。これは普段起こっている絶滅とは全く異なり、同時に何十種類、何百種類もの生き物がいなくなってしまう現象を指します。

絶滅の割合に明確な定義はありませんが、その時期に生きていた生き物の7~8割がいなくなる場合があります。

大絶滅は局所的に起こるものではなく、世界で同時期に起きる場合が多いので、調査対象はおのずと世界中ということになります。