マンジャロを使う子どもも! 子どもの摂食障害をふせぐための親の寄り添い方とは[専門医が解説]

#3子どもの摂食障害「神経性やせ症」~家庭での対応と予防策~ (2/3) 1ページ目に戻る

2025.08.11

内科医・一般社団法人日本摂食障害協会理事長:鈴木 眞理

やせたい気持ちにまず共感し心の奥にある不安に寄り添う

──もし小学生の子どもが「ダイエットをしたい」と言い出したら、親としてどう声をかけるべきでしょうか。

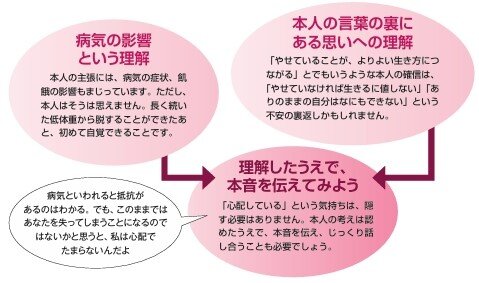

鈴木眞理先生(以下、鈴木先生):まずは、「そう思ったんだね」と気持ちを受けとめながら、「なにかきっかけがあったの?」と深掘りして理由を聞いてあげることが大切です。

ていねいに寄り添いながら、子どもの気持ちを紐(ひも)といていくと、「やせたい」という気持ちの奥には、“自信のなさ”や“不安”が隠れていることがあります。神経性やせ症はこうした感情が引き金になって起こるので、大人が子どものことをよく見てあげることが重要です。

神経性やせ症が治った子どもと話をしていると、「本当は甘えたかった」「自分のことを見ていてほしかった」という言葉をよく聞きます。親御さんには、ぜひ「ありのままのあなたが大切な存在なんだよ」などと、日ごろから言葉にして子どもへ伝えてほしいです。

「なんで食べないの!」はNGワード

──もし子どもの体重が減ってきたら、どんなことに気をつけて観察すべきでしょうか?

鈴木先生:まずは、「成長期なのに、なぜ体重が減っているのか?」という視点で、冷静に子どもの様子を見てあげてください。数日程度の食欲低下は珍しくありませんが、長期間の食事制限や、明らかに腕が細くなっている、過剰な運動や長風呂をする、月経が止まった、初経がこないといった場合は、神経性やせ症の可能性があります。

──子どもがやせ細っていく姿を目の当たりにすると、親として不安や焦りも大きくなります。家庭での対応で、避けるべきNG行動はありますか?

鈴木先生:病気を悪化させやすい対応のひとつは、責めたり怒ったりすること。また、感情的になることもよくありません。

「なんで食べないの!」「どうしてわかってくれないの!」といった声かけや、涙を見せるなどの反応は、つらい状況にいる子どもにとって、さらなるプレッシャーになります。

だからといって、なにも言わずに放置することもよくありません。お菓子をため込む行動や、ダイエット料理を作るためにキッチンを占領したりすることも典型的な症状ですが、病気によるものと分かっていながら放置すると悪化につながります。

やせには心理的な安心感があるため、子どもが受診を拒むのもこの病気の特徴です。家庭でどこまで見守り、いつ医療機関を受診すべきかの判断はとても難しく、神経性やせ症は、気づいたときにはすでに深刻な栄養失調に陥っていることもある病気です。

子どもの対応に迷うケースはもちろん、成長期なのに体重が減少、もしくは増加しない状況や、月経異常、本人に疲れやすさが続く場合は、早めに専門医に相談することが大切です。

親が正しく理解することが回復への第一歩

鈴木先生:ご家庭のサポートで大切なのは、親御さん自身が病気のことを学び、正しい知識を持って子どもと向き合うことです。

「今、身体はどんな状態なのか」「やせすぎることで、どんなリスクがあるのか」──そうした事実を一緒に学び、本人の気持ちに共感しながら理解を深めていくことが、子どもの行動や意識を変えるきっかけになります。