【自由進度学習・探究学習】名古屋・矢田小学校の驚きの事例 1・2年生とは思えない! 「自分で考えて決める授業」で育む主体性と学習力〔総まとめ〕

先生も驚くほど子どもが主体的に 低学年からの自由進度学習・探究学習 (2/2) 1ページ目に戻る

2025.08.17

低学年からの自由進度学習 「1年生は無理!」は大人の勝手な思い込み

先生が一方的に進める従来型の一斉授業ではなく、子どもが自分のペースで進めていくのが自由進度学習です。

学習に慣れてくる3年生以上で取り入れる学校が多い中、矢田小学校では1・2年生から実施。具体的な進め方は学年やクラスによって変わりますが、「子どもたちが自分で決めて、自分のペースで学習する」という基本ルールは共通しています。

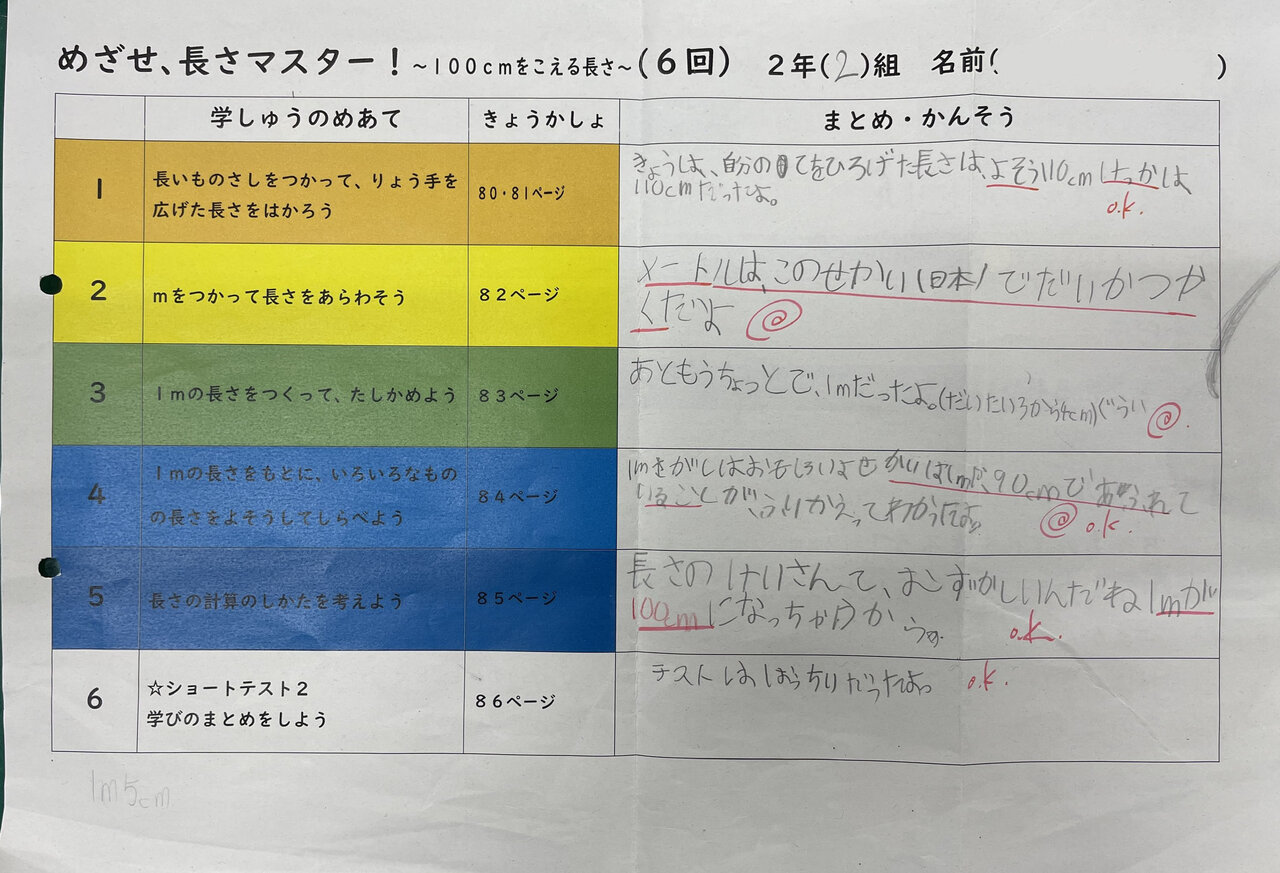

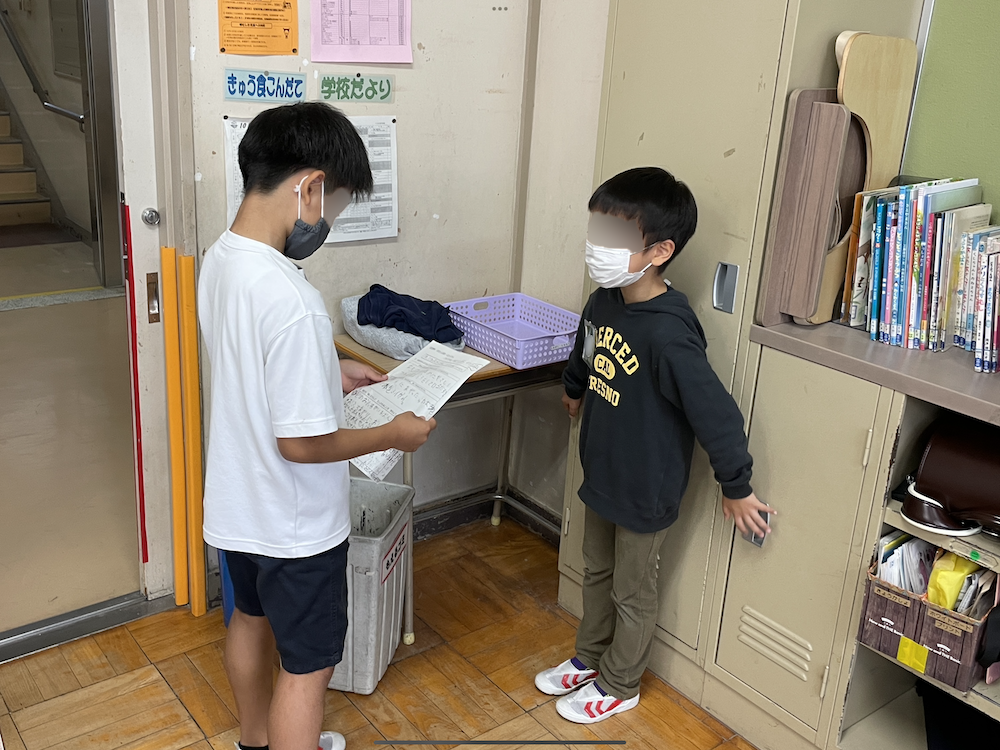

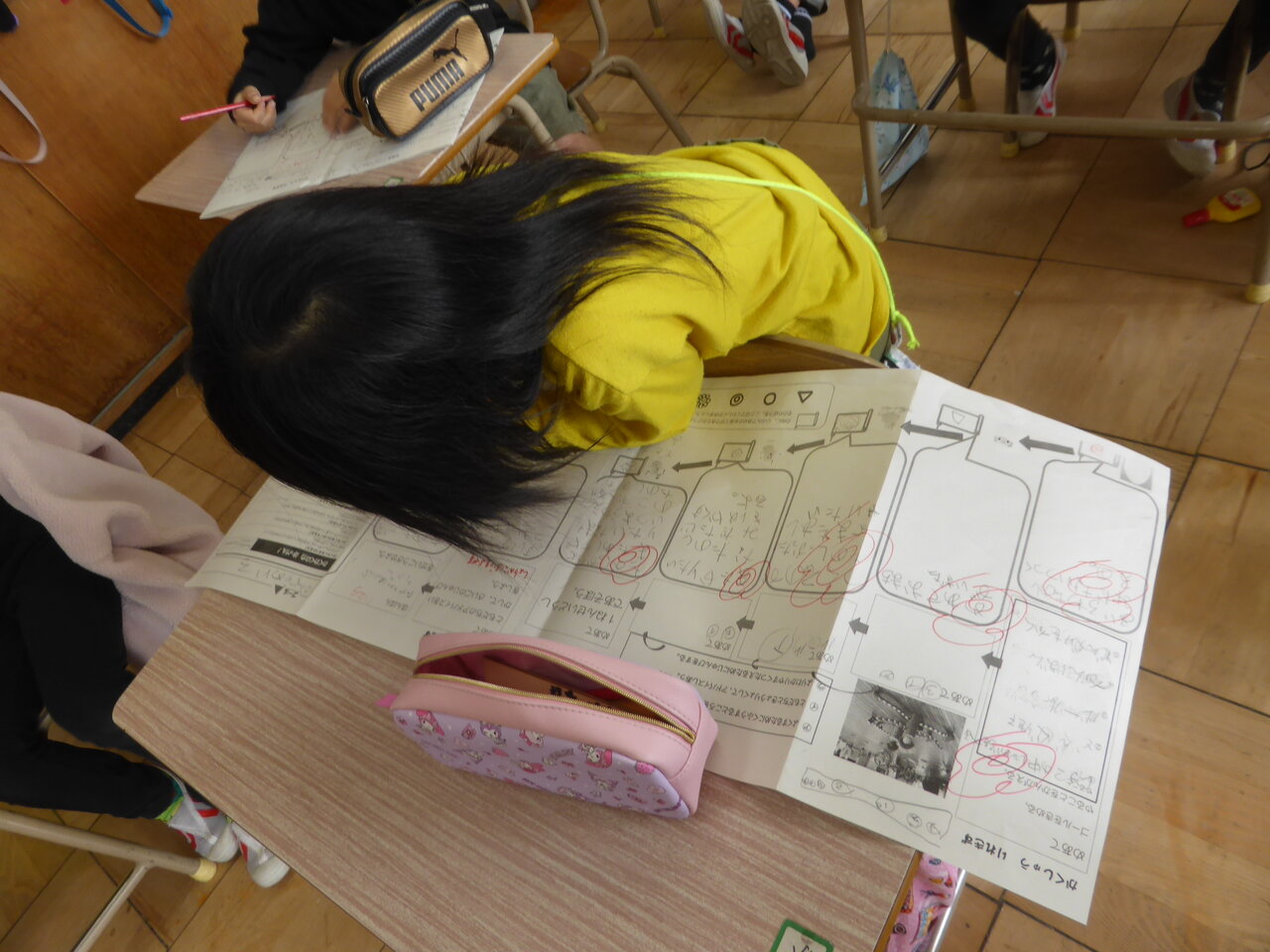

たとえば2年生の算数では、単元の開始時に学ぶ内容や教科書の該当ページ、時間数などが把握できるプリントを配布し、子どもたちが学習の全体像を把握できるようにします。

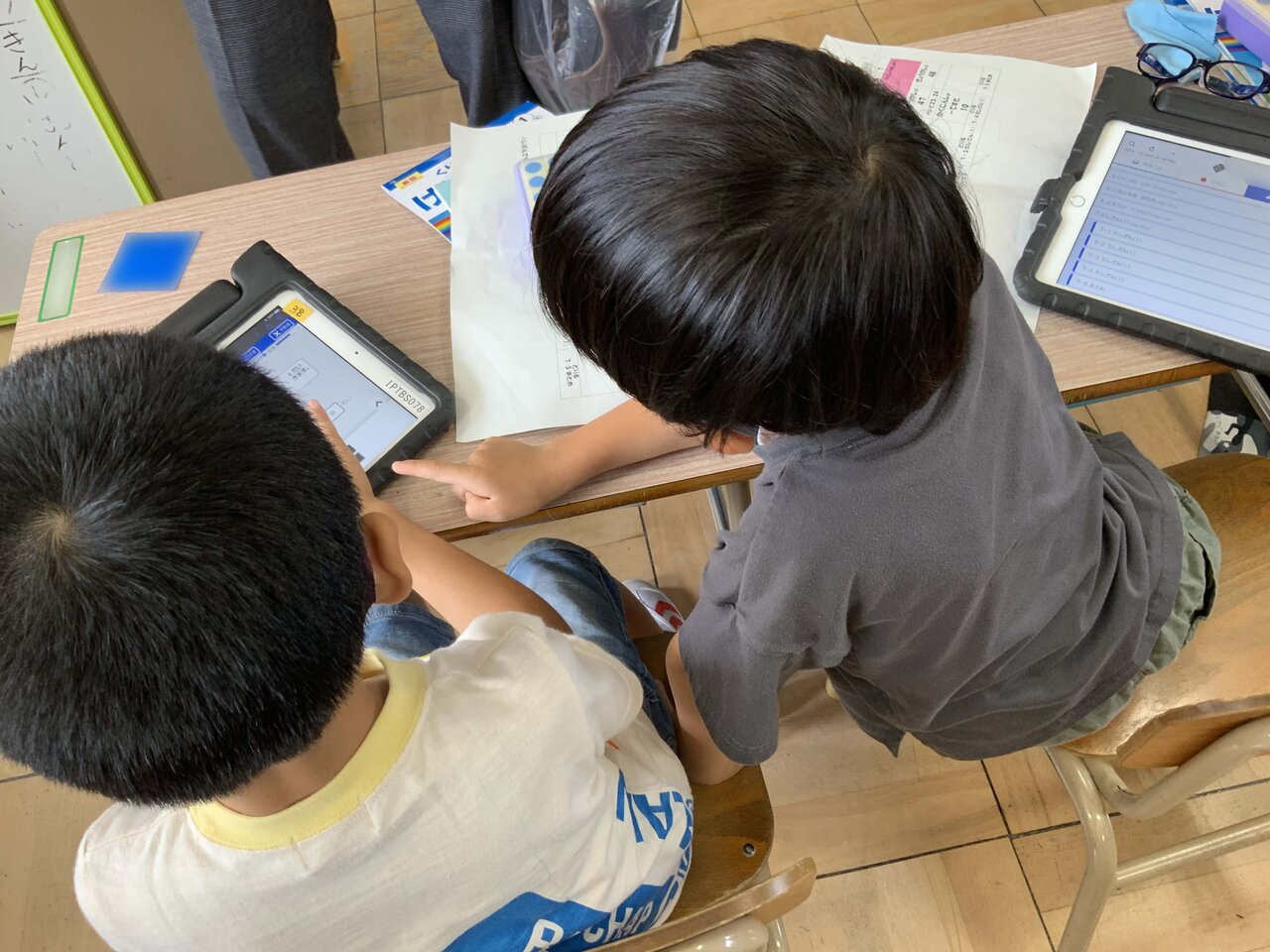

授業では毎回、冒頭10分間に先生から学ぶうえでのポイントの説明があり、その後は子どもたちがそれぞれ学習を進めます。学習ツールも教科書、プリント、AIドリルなどどれを使用しても自由。さらに友だちと一緒に学んでもOKです。

「そんなに子どもに任せて本当に大丈夫?」という大人の不安をよそに、子どもたちはモチベーションを高く持って学習に取り組みます。それまでは算数が苦手であまり意欲がないように見えた子も、自由進度学習では自ら積極的に学習を進めるようになったという事例もあります。

1年生でも、勉強をせずに遊んでしまう子はいません。

「子どもたちはやる気がないから学習に取り組まないのではなく、進め方がわからないだけ。そこをしっかりとフォローしてあげれば、その後は自分から学習に向き合い、主体的に進めていきます」という担任の先生の言葉が印象的です。

生活科でプロジェクト型学習 「自分で決める」が引き出す驚きのモチベーション

矢田小学校が低学年から導入しているのは、自由進度学習だけではありません。プロジェクト型学習も1・2年生から実施しています。

「低学年は計算や漢字などの基礎学習に力を入れるべき」という意見もありますが、「学習への基本的な姿勢を身につける低学年こそ、自分で考えて学びを進める力や、友だちと関わり合って課題に取り組む力を伸ばしていくことが大切」と矢田小学校では考えます。

プロジェクト型学習を実践するのは「生活科」の授業。どこの学校でも行う「まち(学区)たんけん」という単元で、基本的な学習内容はそのままに、子どもたちが自ら考え、進められる範囲を広げていきます。

「お店や施設を訪ね、その内容をまとめて発表する」という一連の流れ(授業の約12コマ分)を子どもたちだけで話し合い、必要事項を検討・決定。実際に訪問します。

まだまだ幼い2年生。子どもだけで学習を進められるのかと大人は心配してしまいますが、担任の先生からは「子どもたちは、自分で決められると驚くほど積極的になる」との回答が。適切なサポートさえあれば、2年生でも子どもたち主導で学習することは難しくありません。

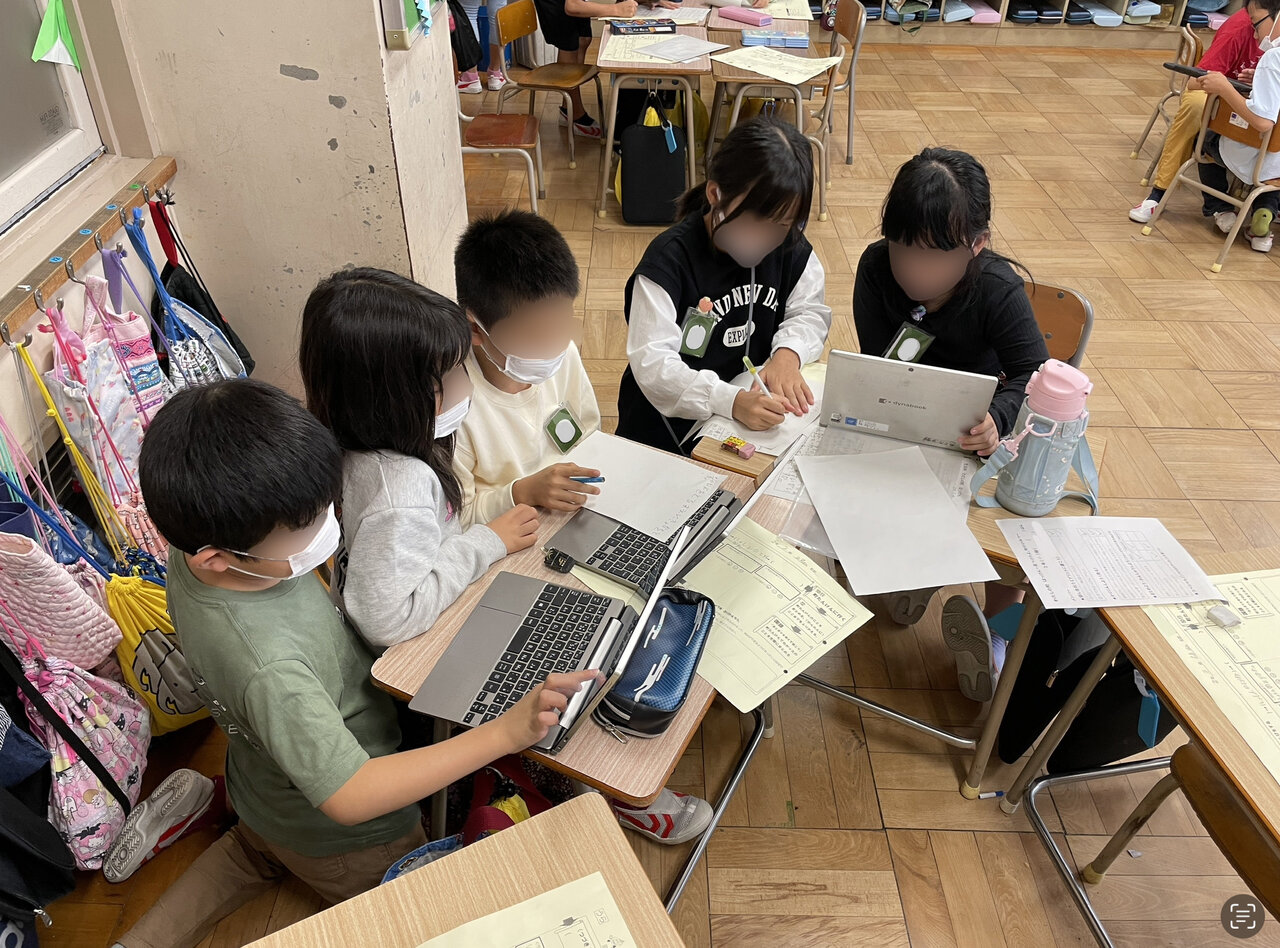

グループでの学習もポイントです。友だち同士だと意見交換が活発化し、新しいアイデアや工夫が次々と出されます。また、グループワークを継続すると、各々の長所が発揮され、自然な形で役割分担が生まれます。それがさらなる学習の楽しさを引き出し、結果として低学年とは思えない充実した学びにつながっていきます。

工夫次第で1年生でも自律的に学べる 「通常の教科学習」の中で行うプロジェクト型学習

矢田小学校では、2年生同様、1年生の生活科の授業でも「自分で考え、計画を立てて学習を進める」プロジェクト型の学びを実践しています。

とはいえ、学習経験が少ない1年生では、独自の工夫が必要になることも。子どもが自分で進める部分と一斉授業でカバーする部分を慎重に見極めながら、学習を進めます。

2022年度の1年生の生活科では、秋をテーマの3つの単元をつなげてプロジェクト型学習を実施しました。校外学習でどんぐりを拾い、それらを使って各自が自由におもちゃやゲームを作る。そして最後に「あきまつり」を行い、近隣の幼稚園児を招待するという流れです。

「あきまつりをする」というゴールを共有して子どもたちの意欲を高め、その後に出店するお店の企画を考えます。どんなお店にするのかを決め、そこで使うおもちゃやゲームを作る部分は各自で進めていきますが、一連の手順や準備事項の確認は、一斉授業を活用しました。

必要事項をもれなく把握できたことで、その後のおもちゃ作りやおまつりの準備は自らどんどん推進。その実行力の高さに先生も驚きを隠せません。

実際の「あきまつり」は大盛況。子どもたちのオリジナリティーあふれるお店がたくさん並びました。担任の先生は、1年生であっても「自分で考えて決められること」が子どもを積極的・意欲的にし、学習へ駆り立てる事実を改めて実感したといいます。

矢田小学校では、特別な行事や授業を企画しているわけではありません。全国のどこの学校でも実施している「普通の教科学習」の中で、子どもたちが自分で選択できる機会を設け、その範囲もできる限り広げていくという、ある意味地味な取り組みです。

しかし、低学年から着実に「プロジェクト型学習」や「自由進度学習」を推進することで、子どもたちの学習意欲や主体性は想像以上に高まっています。6年間をとおしてこうした学びを積み重ねることが、「自ら考える力」や「学びを掘り下げていく力」を着実に育くんでいくのです。

※情報は取材当時のものです。

文/川崎ちづる

![お年玉と一緒に贈りたい“お正月の絵本”3選[絵本専門店の書店員が選出]](https://d34gglw95p9zsk.cloudfront.net/articles/images/000/045/022/large/68833581-f835-4688-a9fe-33fa7156917c.jpg?1764905096)

川崎 ちづる

ライター。東京都内で2人の子育て中(2014年生まれ、2019年生まれ)。環境や地域活性化関連の業務に長く携わり、その後ライターへ転身。経験を活かし、環境教育や各種オルタナティブ関連の記事などを執筆している。WEBコラムの他、環境系企業や教育機関などのPR記事も担当。

ライター。東京都内で2人の子育て中(2014年生まれ、2019年生まれ)。環境や地域活性化関連の業務に長く携わり、その後ライターへ転身。経験を活かし、環境教育や各種オルタナティブ関連の記事などを執筆している。WEBコラムの他、環境系企業や教育機関などのPR記事も担当。