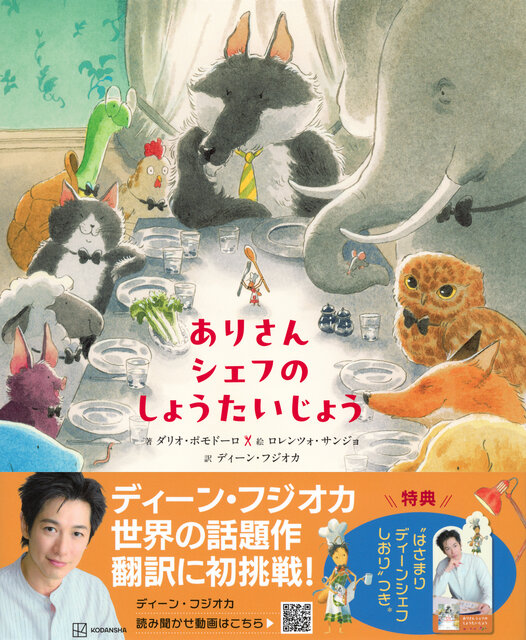

俳優ディーン・フジオカさん 絵本は「言葉の離乳食」初の翻訳作品に込めた想い…子どもに伝えたい多様性

2025.10.18

俳優、アーティスト、映画プロデューサーなどいくつもの顔を持ち、アジアを中心に国際的に活躍するディーン・フジオカさん。

多言語に通じるディーンさんが、初めて翻訳を手がけた絵本『ありさんシェフのしょうたいじょう』を発表しました。常に新しいことに挑戦してきたディーンさんらしく、今作に取り組むきっかけは、「やったことがない仕事だから」。

アーティストであり、3児の父親でもあるディーンさんならではのこだわりや工夫がつまった作品について伺いました。

絵本は言葉の離乳食 体に染み込んでいくもの

──過去にはご自身で絵本を作られたこともありますが、そもそも「絵本」とはどんなものであると考えていますか。

ディーンさん:親と子をつなぐ道具のひとつではと思っています。想像する余白がたくさんあるので、コミュニケーションを生みやすいし、解釈や答えがひとつではないところも、対話を促しやすいものですね。

さらに、絵本というのは「言語の初めにあるもの」という気もしています。その言語が持つリズムや価値観の「種」のようなものがつまっていて、繰り返し読むことで体に染み込ませることができるもの。それで得た感覚というものは、言葉を選ぶ際の基本になっていきます。

例えば擬音の使い方なども、母語話者なら感覚的にわかりますよね? その言語の基本的なセンスが培われるものなので、子どもにとっては「言葉や言語の離乳食」のようなものかもしれません。

──確かにそうかもしれません。絵本にまつわる思い出などはありますか。

ディーンさん:それが、僕自身はいつ絵本を読み聞かせしてもらったかもおぼろげだし、特に思い入れがある絵本も浮かばなくて……。

ただ僕が生まれたのは「特撮の神様」とも言われる円谷英二さんの出身地でもある、福島県の須賀川市。ここには今も「須賀川特撮アーカイブセンター」がありますが、円谷さんはこの街のレガシーとも言うべき存在で、そこに住む私たちは「空想の力」というものをとても身近に感じていたと思います。

空想の力と絵本とは、必ずしも同じではありませんが、何ごとにもオープンでいるスタンスや、国や地域はもちろん、地球外のお話も無意識に受け入れていくパレットが養われたという点では、似ているところもあると思っています。

![お年玉と一緒に贈りたい“お正月の絵本”3選[絵本専門店の書店員が選出]](https://d34gglw95p9zsk.cloudfront.net/articles/images/000/045/022/large/68833581-f835-4688-a9fe-33fa7156917c.jpg?1764905096)