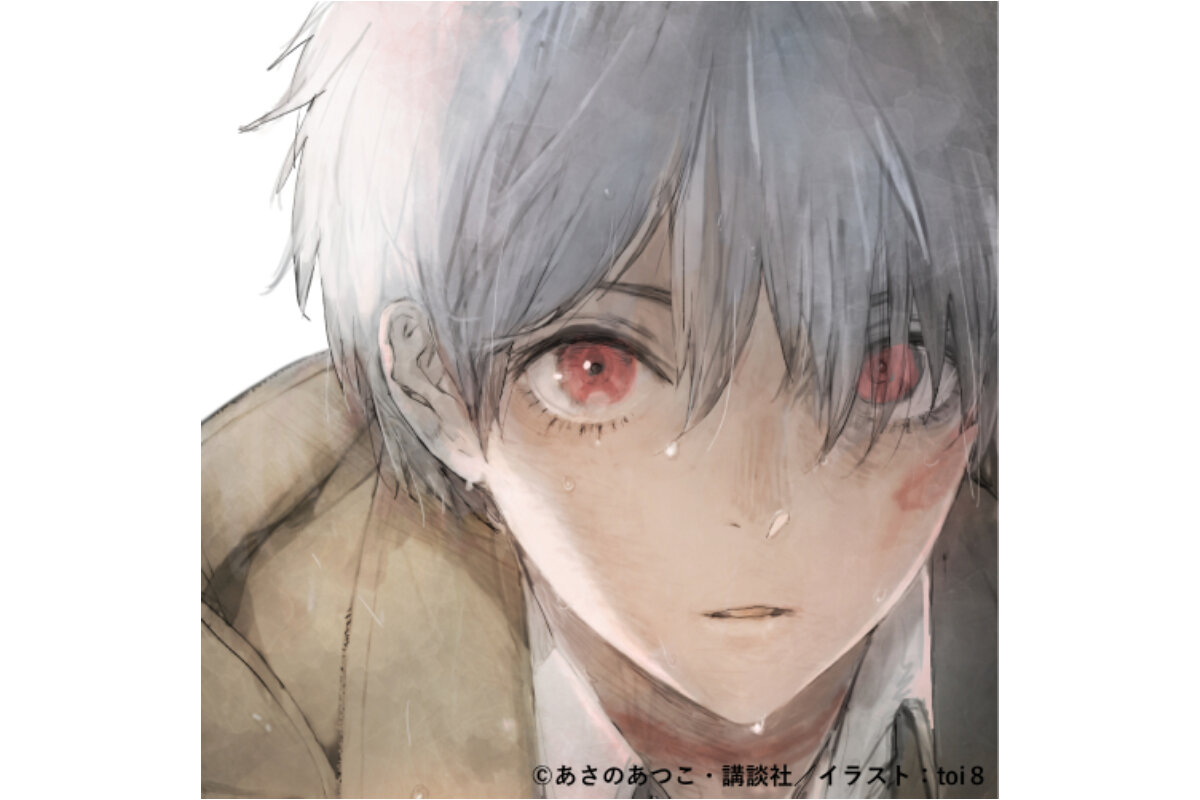

ディストピア小説の金字塔『NO.6』の、続編シリーズが発売されました!

1作目の『NO.6[ナンバーシックス]再会#1』は、Amazonで1位を獲得(SF・ホラー・ファンタジーのカテゴリ、2025年6月6日調べ)! さらにSNSでの告知がトレンド1位になったり、ジュンク堂池袋本店でも総合1位(2025年6月2日調べ)を獲得したりと、一大旋風を巻き起こしています。

この記事では、2025年9月7日におこなわれた記者会見での、作者あさのあつこさんの質疑応答をレポート! 『NO.6[ナンバーシックス]再会#2』の注目ポイントや、読者の反響を受けたいまの心境などを伺いました。

生きた人間が絡まる限り「安定した関係」などない

──14年ぶりに『NO.6』の続編を書こうと思ったきっかけを教えてください。

あさの:14年前に1度、このシリーズを閉じてから、ずっと続きは書かなきゃいけないという思いはありました。忘れたわけではなくて、14年間、引っかかって、持ち続けてきた気持ちです。「NO.6」という世界がまだ完成してないというか、全然書ききれていないという思いはあったので。なかなか私の力が及ばず、書けずにいました。

特別なきっかけといえば、やはりガザ地区の問題かなと思います。私は政治とか歴史とかに詳しくはないのですが、それでも無抵抗の子どもたちに、大人がミサイルを打ち込む構図を見た時に、「NO.6」はあるんだと生々しく感じました。書ける、書けないではなくて、書かなくちゃいけない、挑んでみたいなっていう思いがきっかけになったと思います。

──読者の方から、続きが読みたいという声も多かったのではないでしょうか。

あさの:そうですね。前シリーズの最後に書いた「再会を必ず」というネズミの誓いは、そのまま叶えられず終わるのか、それとも応える予定はあるのか、といった質問はよくいただきました。

──2025年5月に『NO.6[ナンバーシックス]再会#1』を刊行されて、読者からの反響を教えてください。

あさの:偉そうに聞こえるかもしれないんですけど、まさか、こんなにみなさんが待っていてくださったとは、思いもしないことでした。本当にたくさんの人が待っていてくださったんです。14年前に小学生だったり、高校生だったり、大学生だったり、20代だったりされる方たちが、14年間忘れないでいてくれました。

そして「再会」シリーズが始まったことを、本当に喜んでくださって。私としては「嬉しい」とか「よかった」っていう思いよりも、それをどう受け止めてこのシリーズ続けていくかっていう、課題をいただいたような気がして、気を引き締めないといけないなっていう思いはしています。

──このあとの書店で行われるイベントも、チケットが即完売したそうですね。

あさの:きてくださった方が、満足して帰っていただけるのがイベントだとは思うんですけど、そういう能力が私にあるのか、ちょっとわかりません(笑)。ただ『NO.6』という世界を皆さんと語り合って、その語り合えたことに対して、皆さんが満足していただけるような、そういう時間にしたいなとは思っています。

──たくさん本を書かれていらっしゃいますが、すべて1つのテーマで描かれているのか、それぞれ違うテーマで描かれているのか、どちらでしょうか。

あさの:私は「人間をちゃんと書きたい」という思いがあります。主人公は当然違うので、書くものによって表したいことは、1作1作、違ってきますね。その主人公を生かすためには、舞台がお江戸でなくてはいけなかったり、中学校でなくてはいけなかったりと、物語を考えていきます。

でも、全作品を通して背骨のように1本通っているものがあるとすれば、「自分がなんで書くのか」ということのこたえを一生懸命探してるんだと思います。私にとって、書いて出てくる物語は、リアルな現実に自分がどうやって立ち向かうかといった方法であったり、道具であったりするんです。そのスタンスは、何を書いても変わらないと思います。

──物語のジャンルを意識されて、執筆されることはありますか。

あさの:私は書いてるときに、ジャンルについて考えたことがじつはないんです。それはたぶん、私が幸せなのか、運が良かったのかもしれないんですけど、考えなくてもいい書き方を(出版社が)ずっとさせてくださっているからだと思います。時代ものの小説は、読者は圧倒的に大人の人のほうが多いのですが、だからといって、いま私は一般書を書いてるんだとか、私は児童書を書いてるんだとかっていう意識は、ほとんど自分の中にないんです。

ただ児童書を書くときに「生きる希望がある」と本のなかで語ったら、大人としてその言葉の責任をとらないといけないなと思っています。だから、現実の世界のなかで、ちゃんと自分が希望をつくろうとしているのか、問われているなと。書き手じゃなくて、大人としての責任が児童書にはあると感じています。

──『NO.6[ナンバーシックス]再会#2』で注目してほしいところや、力点を置かれたところを教えてください。

あさの:そうですね。『NO.6』は、基本はふたりの少年がどういうふうに関係を紡いで、世界を変えていくかみたいなところにはあるんですけど、それだけではなくて、いろんな人と人との関係性みたいなものが、よりややこしくなったというか、変わろうとしているのが『#2』かなと思います。

特に火藍(からん)と紫苑っていう、お母さんと息子の関係が、静かに、でも確実に変わりはじめたなと自分のなかでは思っていて。そう読み解いてください、とかではないんです。どう読むかは、やはり読者のものなので。ただ、私は生きた人間が絡まる限り、安定した関係なんてないというところを、ちゃんと見ていただけたら面白いかなと思います。

──『NO.6』は2001年に米国であった同時多発テロをきっかけに、はじまったシリーズですが、20年以上にわたってあのディストピアを描き続けてきた原動力は、ご自身ではどんなふうに考えていらっしゃいますか。

あさの:1つは、私にとって魅力的なふたりの少年に出会えたことに尽きます。彼らを書きたい、彼らを知りたいっていう思いで、20年経っても、そしてこの先、何年かかるかわかりませんが、食らいついていきたい相手に出会えたことにあると思います。

もう1つは、あまりにも今私たちが生きている世界が、ディストピアとかそういう言葉で言い表してしまうにはあまりにも悲惨で重くて、しかもどう変わっていくかわからない不安定な状況にありますよね。ガザ地区では『NO.6』以上の、私の想像をはるかに超えた地獄が展開されている。

語弊のあるいい方かもしれませんが、そういうときだからこそ物語を書きたい、書くべきときではないか、と思っています。それが、執筆のエネルギーになっているのかもしれません。